今、社会では環境に配慮した建築として木造建築、さらには地域の製材を利用する「地産地消型」の建物への注目が高まっています。そうした木造建築の可能性や今後の展望について、京都市立栄桜小中学校の設計をはじめ類設計室と協働関係にあり、産学それぞれの木造建築の第一人者でもある九州大学大学院・佐藤利昭准教授、桜設計集団構造設計室・佐藤孝浩代表とともに話し合いました。

写真左から佐藤孝浩氏、佐藤利昭氏、廣重圭一、石井卓磨

木造に高まる社会期待

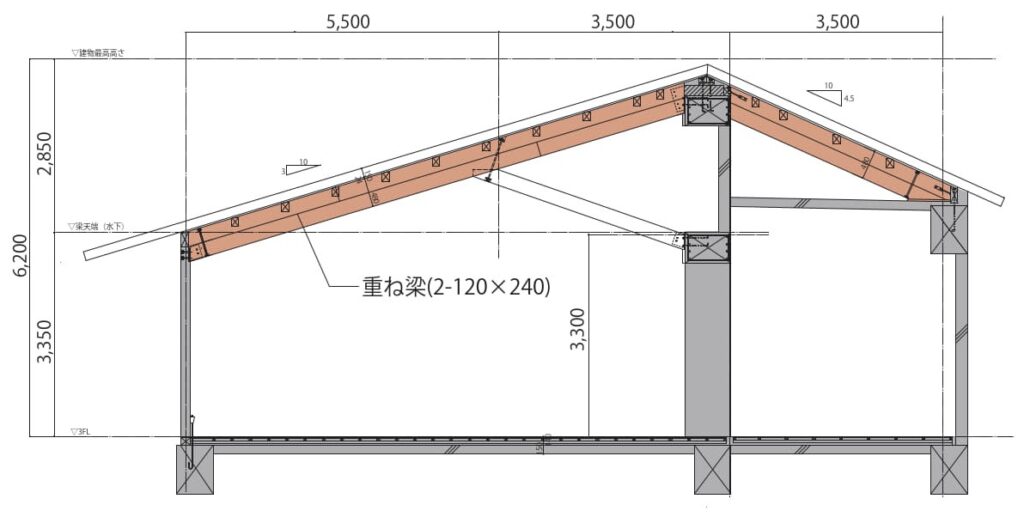

廣重圭一(以下・廣重) 弊社が設計した京都市立栄桜小中学校は、地元自治体が国の施策を受けて木造の建物を増やそうとしていました。さらに地産地消、京都の製材で何かしようという流れが強くなる中で、製材を使った学校をつくるという条件で受注しました。学校建築はスパンが長いので、製材を重ね梁にして設計したわけですが、何を根拠に設計するのか、単に学会の基準やメーカーの定数を使用するだけで良いのかという思いが避けられませんでした。それで、佐藤利昭先生と佐藤孝浩さんに相談をさせてもらいながら、実験もさせてもらったという経緯があります。

九州大学大学院准教授、東京理科大学客員准教授、

防災科学技術研究所客員研究員

佐藤利昭(以下・佐藤(利))木造業界では実験的な評価が先行するということだと思います。そもそも解析学全般がいわゆる金属材料を対象にしていて、それを木造に当てはめたときに説明できないことがたくさんあります。コンクリートと違って木は建築材料として研究されなかった時代もあって、基礎研究がかなり不足していることもあります。

佐藤孝浩(以下・佐藤(孝))私が設計した下馬の集合住宅では、外壁を斜材で構成し、弱点となる床との接合部をコの字型の金物で接合しました。このときも接合部の実験を行い、安全性を確認して設計を進めました。高知県自治会館では、免震と組み合わせることで、木材としてのばらつきの影響を小さくすることで、木材の解析と実態を近づける設計も行いました。当時、告示になかったCLT耐力壁を実験により破壊性状を把握し、設計に反映させました。中大規模になればこういった解析と実験により、設計を進める必要があると思います。

株式会社桜設計集団構造設計室代表取締役、

高知県立林業大学校主催木造塾講師

木造の耐震安全性確保

廣重 社会的には超高層や大規模の木造が出てきていて、高さも広さも大きくなっていく傾向があります。そうすると実験検証だけでは済まない気がします。

佐藤(利)そのとおりで、超高層の設計を経験している研究者はほとんどいないはずなんです。それで木造の超高層を建てようとしているのはかなりまずい。評価する側も含めてそれほどのノウハウがないという問題はかなりある気はしています。

廣重 私は類設計室に入って少したったころ、基準さえ守って設計を行えば安全である、と思った時期もありました。ですから、阪神・淡路大震災で多くの建物が崩壊したのは衝撃でした。計算が正しいわけじゃなくて自然の中で壊れたりする方が正しいということと、基準を守ればいいという世界じゃないと実感しました。

佐藤(孝)私は大学生のときから木造をやっていて、鉄やコンクリートは1+1は2が成立するだろうなと思っていました。でも木造の場合はそれが1を割り込んだり、3や4になったりする可能性もあります。現実的に木造の数値解析をして実際に実験をすると、結果はまあまあ合う、ぴったりじゃなくて「まあまあ」ぐらいの話なんです。だから式に当てはめるだけでは答えが一致しない可能性があると常に意識しています。逆にそこには経験値的な判断が必要とされると思っていて、それが木造をやるおもしろさでもありますね。

佐藤(利)RC造とかS造が今成立しているのは、過去に多大な被害を経験してきているからです。そこでさまざまな問題が明らかになって、そこに対策が講じられてきたわけです。大きい木造の被害をまだ見たことがないという不安は、ほぼ全員が思っているんじゃないかと思います。大きい木造が果たしてどう壊れるのか気になるし、だからこそ強くつくらないといけないと思います。

廣重 まだまだ未解明なことが多い中で、解析だけでなく実験や検証をどう繋げていくかというところだと思います。社会的に木造の高層化や中大規模を広げていくには研究者や設計者、施工者も一致団結しないといけない。設計者としてその紐帯になる必要があると感じました。