「滋賀県をイノベーションの聖地へ」のスローガンのもと、整備が進められている研究開発拠点。この施設のコンセプトの柱として環境提案を行うに当たり、地元・滋賀県立大学の金子研究室と協働しました。地域性を読み解く現地調査の重要性を踏まえ、研究室を率いる金子尚志教授とともに改めてこれからの環境建築、環境デザインの在り方を考察しました。

形ないもの・見えないものをいかに捉えるか

小熊耕平(以下・小熊) 環境といえば今や「ZEB」は大前提ですが、そういった指標を超えて自然環境をどう把握するか、その土地特有の心地よさをいかに理論化するのか、何を切り口に環境提案の質を高められるか、未知なる課題が多いと感じています。

金子尚志(以下・金子) どれだけその地域の環境を拾い上げられるか、未明度は高いと私も感じています。そういう中で我々にできることは、設計プロセスの中で丁寧に気候風土を読み解き、どのように建築に落とし込んでいくかを常に意識すること。今回のプロジェクトでは、その必要性を考えながら環境というテーマに取り組んできました。

滋賀県立大学環境科学部環境建築デザイン学科教授

ESTEC and Partners主宰

小熊 今回、滋賀県湖北・湖東地域に点在する複数の集落調査に同行し、建築群や形・素材などが地域性を表していることを感じるとともに、それらをいかに再現していくかということが、設計者の役割だと感じました。

金子 例えば建築をつくらない方が環境に負荷がかからないという極論もありますが、建築ができた後の方がその場所の環境、特徴や「良さ」をより感じられれば、建築をつくる意義があると思います。もともと建築はその場所の素材でその場所の文化や気候・風土を捉えてつくられてきた歴史的な背景があります。環境建築とは単に省エネルギーという視点ではなく、我々のDNAの中にある歴史的、文化的な背景をも包括して考えることが必要ではないかと思います。

土屋範明(以下・土屋) 集落の成り立ちから、地域性を読み解き、環境デザインに反映していくプロセスを設計の型にしていけると思いますし、すごく刺激的な過程でした。

金子 単なる現地調査だけでは、具体的な成果になりません。でも、その形ないもの・見えないものを見つけることも建築家の職能のひとつなのではないかと思っています。形のないものをいかに形にしていくか。そしてその先にまた形のないものを生み出していく。これはどういうことかというと、建築の形が促す人々の行為とか行動って形のないものですよね。私は今回類さんとの共創で、その設計スタンスに触れて気づいたことでもあります。

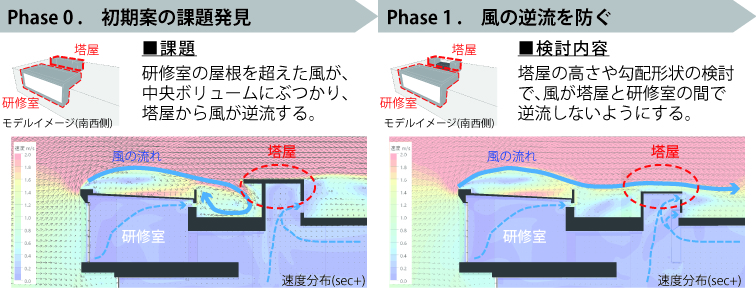

小熊 地域資源をどのように新しい価値に転換させていくかというところに重きがありそうですね。今回の特徴的な取り組みとして「湖風」の活用がありました。その過程では金子研究室のシミュレーションによって、設計内容が塗り重なっていくスピード感が頼もしかったです。

金子 湖風は湿気のある強い季節風で、地元ではどちらかと言えば嫌厭されている風ですが、これを活かしていかに快適な自然通風を実現するかが大きな課題でした。私たちは普段からスケッチや模型を作るようにシミュレーションをして、トライ&エラーの中で形を作っています。シミュレーションも結局は道具です。設計する上でどんな結果を狙うか、シナリオを考えたうえで道具を使わないと、結局ツールに使われてしまいます。

土屋 シミュレーションを含めた検討を建築の造形に落とし込むというプロセスもそうですし、環境というものを、デザインを包括した概念として意識されていると感じていました。

小熊 私も常に結局デザインにどう反映されていくかという視点で考えていました。建築と環境をどのように統合していくか。ここに環境シミュレーションという要素が加われば、より説得力が増します。

土屋 環境建築という観点で、これまでもパッシブデザインには挑戦してきましたが、改めて自然の動的な環境変化を許容し、利用者の建築操作による環境制御をアクティブにしていく考え方は重要だと思いました。

金子 もはや「環境デザイン」という言葉自体が枠をつくっているのかもしれません。もともと環境とデザインは常に同時に考えていくものではないかという感覚があります。設計者や研究者はもちろん利用者も設計に関わり、多様性のある視点があってようやく課題を再発見できるということが環境デザインの今後の在り方ではないかと感じています。