食と農をつなぐ。その先に見える未来とは?

いま、日本全国の地方にある農村が進む先には、さまざまな壁が立ちはだかっている。

高齢化、担い手・後継者不足、耕作放棄地の増加……。

この現状を打破すべく、食の観点から農業再生のモデル構築に取り組むのが、一般社団法人離島振興地方創生協会(以降、離創協)と類設計室、そして、類グループが運営する類農園だ。今回は、阪急オアシスの元代表取締役会長兼社長であり、現在は離創協の理事長である千野氏を迎えて、これからの食と農について意見交換を行なった。それぞれが取り組んできたプロジェクトを振り返りながら、食と農の未来へつながるヒントを見出していきたい。

Special Talk|離島振興地方創生協会 千野理事長 × 類農園 × 類設計室

離島で起きている問題は、地方都市の行く末を映している。

—— まずは、千野理事長へ離創協の話をお伺いします。2020年に協会を設立されましたが、そのきっかけは何だったのでしょうか。

千野 この協会を立ち上げる以前、私は長らく食品業界におりまして、つい2年前まで、関西を中心に展開するスーパーマーケット・阪急オアシスの経営者でもありました。代表を務めていた当時、長崎県とパートナーシップ協定を結んでいましてね。その縁もあって、私が経営の第一線を退いた後、長崎が抱える離島の一次産業衰退を危惧していた長崎県知事から直々にオファーをもらったわけです。私自身、食品のことは日本全国、いや世界中を飛び回り、追求してきましたが、生産現場の課題にまでは深く踏み込んでこなかった。良い機会を頂いたと思い、まずは課題を模索するために、1年かけて離島の生産者を訪問することから始めたのです。そこで目の当たりにしたのは、想像していた以上に活気のない島の現状。耕作放棄地で溢れ、島の人口は減少する一方。海の恵、山の恵、大地の恵、すばらしい資源を持っているのに、それを活かせる人がいないのですよ。

清水 島の子どもは高校を卒業すると、ほとんど本土へ進学、就職してしまいますから、働き口が限られた島にわざわざ戻ろうという若者はいない。その結果、高齢者の割合が年々増え、耕作放棄地で溢れていくわけです。

千野 人口減少に、食と農の産業衰退。これは離島だけの課題ではないですよね。日本全体が抱える課題そのもの。離島はその進行が早いだけで、この景色が5年後には地方の至るところで見えてくると思ったら、危機感を覚えずにはいられません。ましてや離島は、日本の国境を守っている大事な島。その衰退は、国防の問題にもつながりかねません。食に何十年も携わってきた人間として、この状況を見過ごすわけにはいきません。これはもう、食品業界全体を巻き込みながら、すぐにでも何かしら打開策を講じなければならない…。その想いから、この離創協を立ち上げました。

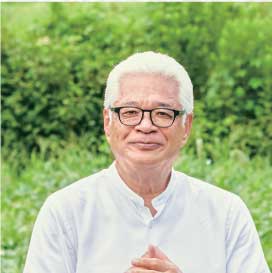

千野和利

一般社団法人

離島振興地方創生協会 理事長

(株)阪急オアシス代表取締役会長兼社長を経て、2020年に離創協を設立、理事長に就任。生産者・行政・民間企業と各種団体と協働しながら、「離島振興」「地方創生」を目指している。

清水昌広

株式会社 類設計室

執行役員営業統括部長

建築事業の設計・監理受注の営業統括。顧客の戦略パートナーとして事業を実現に導き、業界の枠を超えた、ひと繋がりのマネジメントを展開している。

原 大輔

株式会社 類設計室

農園事業部 事業部長

類農園の生産事業、直売事業の全体統括を推進しながら、農業の枠を超えた事業展開の企画を先導している。