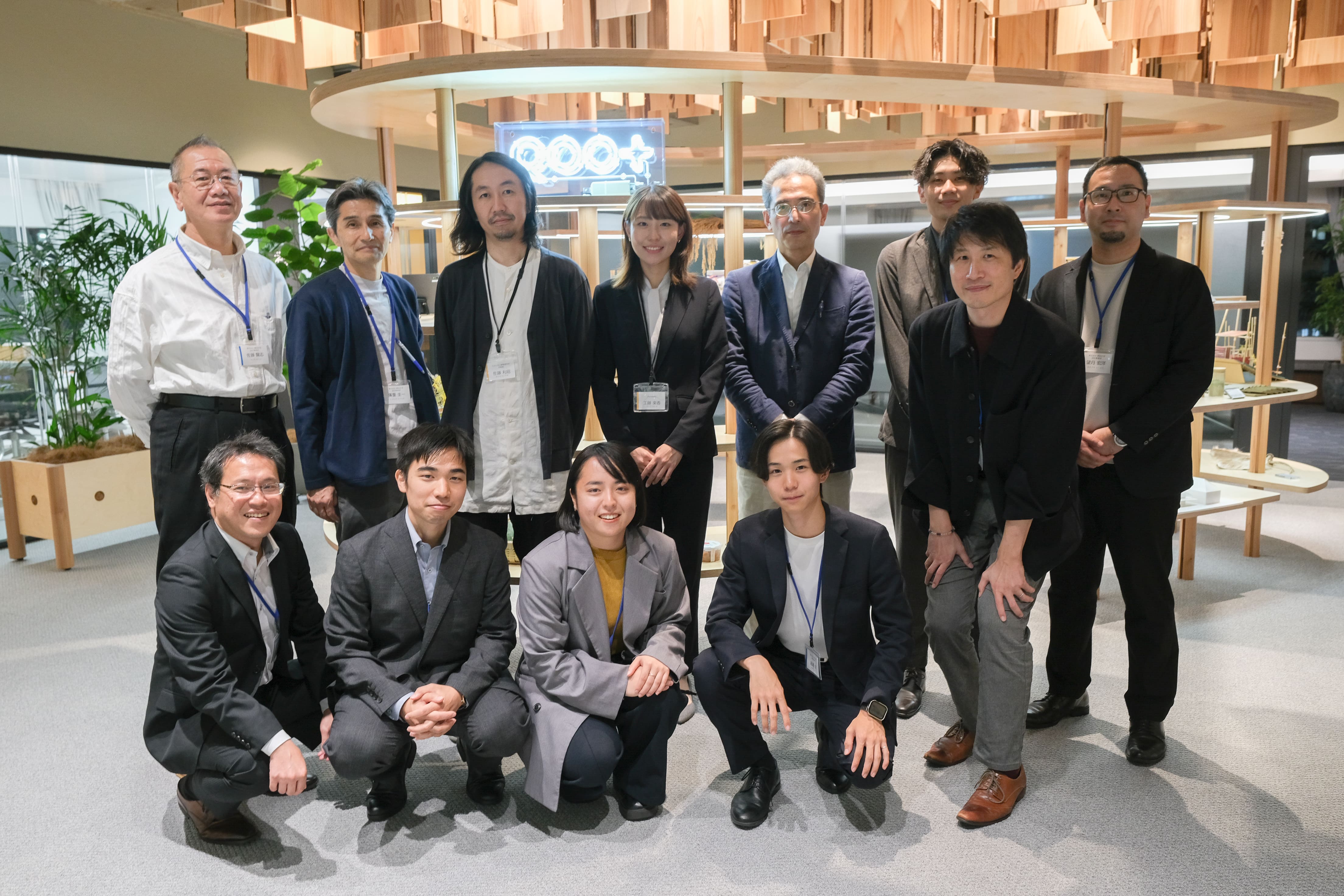

類設計室 東京設計室 共創拠点「Root(ルート)」オープンイベント『共創シンポジウム』を開催しました

株式会社類設計室(本社:大阪市淀川区、社長:阿部紘)は、東京設計室(大田区)に共創拠点「Root(ルート)」にて、「活力ある社会」「高度な建築実現体」をみなさまとともに目指していくべく、10月26日(土)に「共創シンポジウム」を開催いたしました。

共創シンポジウムでは、類設計室 東京設計室 取締役 岩井裕介より『なぜ共創なのか』、設計事業部 穴瀬博一より『共創拠点Rootにかけた想い』を演説した後、3つのトピックで議論を行いました。トピックは、類設計室の設計事業部・教育事業部から『教育の現場から考える新たな学びの場』、設計事業部とPanasonic社から『木の心地よさと光との関係性を紐解く』、設計事業部と九州大学 佐藤利昭氏から『地域木材利用を活性化する木構造の実証実験』を扱い、来場者も含め闊達な議論が繰り広げられました。

■なぜ共創なのか

シンポジウムの様子(左より、類設計室:岩井裕介 穴瀬博一)

シンポジウムの様子(左より、類設計室:岩井裕介 穴瀬博一)

開催にあたって株式会社類設計室 東京設計室長 岩井裕介より、この時代になぜ共創なのかを共有しました。

岩井は、「これからの共創の時代における活動、研究と実践をどのように進めるか、事業化をどうするか、これらを皆さんと共に考えて創っていきたいというのがこの場を開催させていただいた主旨でもあります。不確実性の高い時代、世界の力の構造が変化、新エネルギーへの転換が加速、生成 AI の登場、日本の産業界も劇的なパラダイム転換の渦中にあります。こういう時代だからこそ、『そもそも』から考えること、『根源』にさかのぼって探索する姿勢が求められると考えています」と語りました。

■共創拠点Rootにかけた想い

シンポジウムの様子(類設計室:穴瀬博一)

シンポジウムの様子(類設計室:穴瀬博一)

株式会社類設計室 穴瀬博一より、共創シンポジウムの会場である「共創拠点Root」にかけた想いについて共有しました。

穴瀬は、「今回の改修の位置づけは社内外共創を活性化させる開かれた拠点の実現です。コンセプトは『創り出す』です。みんなで自在に創り出す仕掛けとして、①誰もが主役の「共創劇場」/②五感を刺激する「アトリエ」/③社内外共創によって生み出された空間の3つがポイントとなっています。ここで生まれた縁(=環)から、さらにプラスの価値を生み出していけるような拠点にしていきたいと思っています」と語りました。

■『教育の現場から考える新たな学びの場』

シンポジウムの様子(左より、類設計室:望月宏洋 佐藤賢志、自然学舎:尾崎宗)

シンポジウムの様子(左より、類設計室:望月宏洋 佐藤賢志、自然学舎:尾崎宗)

シンポジウムの様子(左より、類農園:桑田早菜、類学舎:馬場則光)

シンポジウムの様子(左より、類農園:桑田早菜、類学舎:馬場則光)

全国における不登校児童・生徒数は年々増加しています。教育の現場で起きていることや課題に向き合い、設計・塾・自然学舎・農園の多彩な現場の視点で、新たな学びの場に何が求められているのかをディスカッションしました。

■『木の心地よさと光との関係性を紐解く』

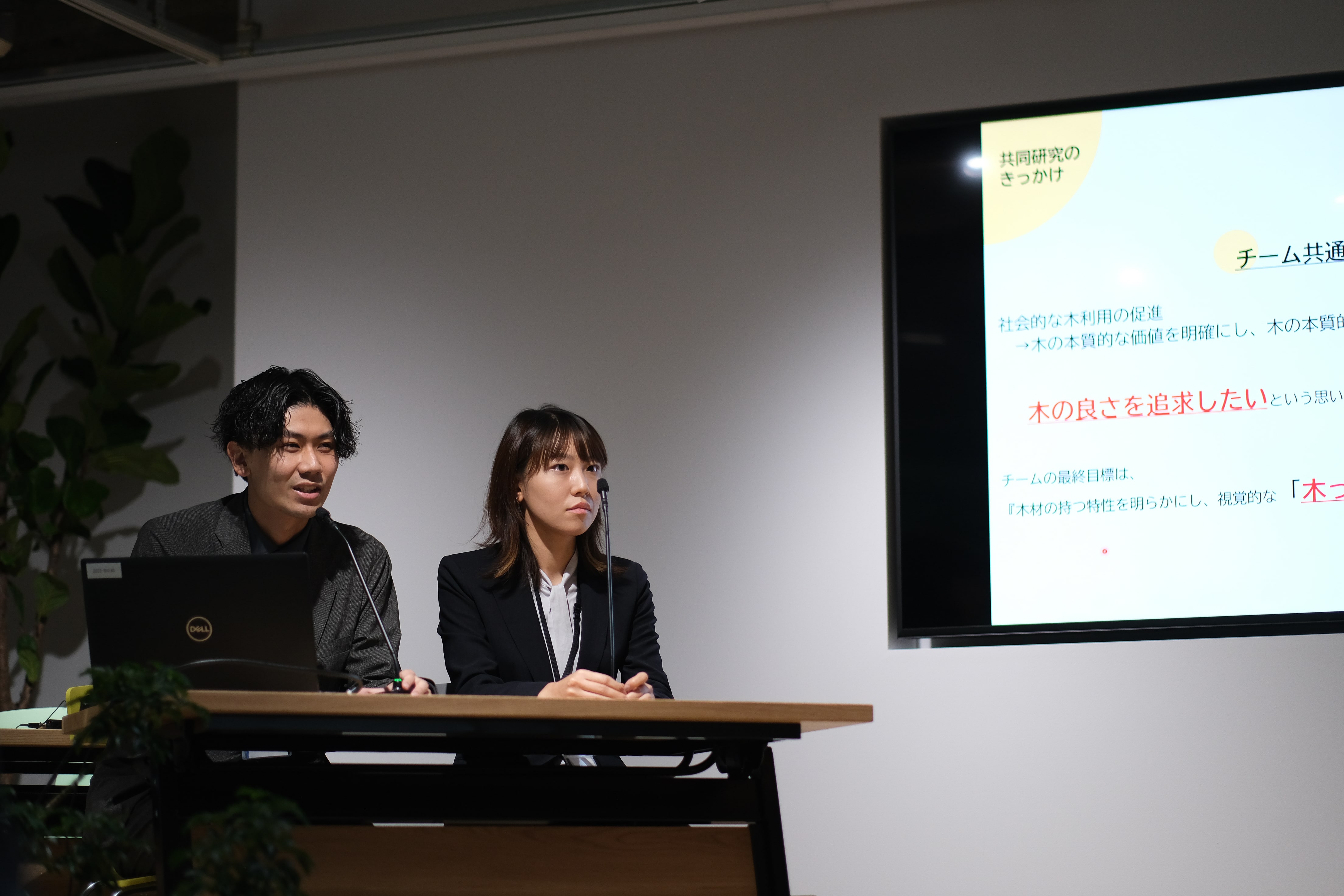

シンポジウムの様子(左より、類設計室:前野将克、Panasonic:工藤楽香氏)

シンポジウムの様子(左より、類設計室:前野将克、Panasonic:工藤楽香氏)

木の本質的な良さと光の関係性を紐解き、国産木材活用に繋げていきたいという思いから共同研究がスタート。現在行っている「木の本質的な特性を把握する」ことに照準をあてた研究実験の内容について発表し、議論を行いました。

■『地域木材利用を活性化する木構造の実証実験』

シンポジウムの様子(左より、類設計室:石井卓磨 廣重圭一、九州大学:佐藤利昭氏)

シンポジウムの様子(左より、類設計室:石井卓磨 廣重圭一、九州大学:佐藤利昭氏)

京都市立栄桜小中学校の中規模木造設計における、京都府の林業活性やビスを使った重ね梁の追求をきっかけに共同研究がスタート。ビス接合部のせん断性能実験の内容について発表し、中規模木造の今後の期待や可能性について議論を行いました。

■おわりに

類設計室では人材・地域・産業の活力を大事に、設計事業・教育事業・農園事業・宅配事業・管財事業に取り組んでいます。Rootは社内だけでなく、社外の皆さまとも本源から共創がはじまる場です。「共創シンポジウム」をきっかけにして、共創の環は広がっており、11月末には「歴史的建造物補強勉強会」を開催し、2月初旬には「構造デザイン共有会」の開催を予定しております。ともに追求する仲間づくりの場として、皆さまと共創を加速していきたいと考えています。

【お問い合わせ】

電 話:03-5713-1011(企画部 佐藤)

メール:tokyo-sekkeishitsu@rui.ne.jp

【株式会社類設計室について】

株式会社類設計室は、設計事業部「類設計室」、教育事業部「類塾」「類学舎」「自然学舎・しごと学舎」、農園事業部「類農園」、宅配事業部「類宅配」、管財事業部「類管財」の5業態を展開しています。URL:https://www.rui.ne.jp/