【子どもたちによるSDGs探究学習】類学舎の生徒チームが、繊維専門商社ヤギ社との「探究学習講座」最終回で、学びの成果を発表~繊維の回収・再生のアイデアをプレゼンしました~

弊社教育事業部の全日制フリースクール「類学舎」は今年5月末から約4カ月にわたって、繊維専門商社ヤギ社(本社:大阪市中央区・東京都中央区、代表取締役 社長執行役員:八木隆夫)が実施している「未来創造プロジェクト」と共創し、類学舎の子どもたちが繊維の回収と再生について探究する学習講座を実施してきました。

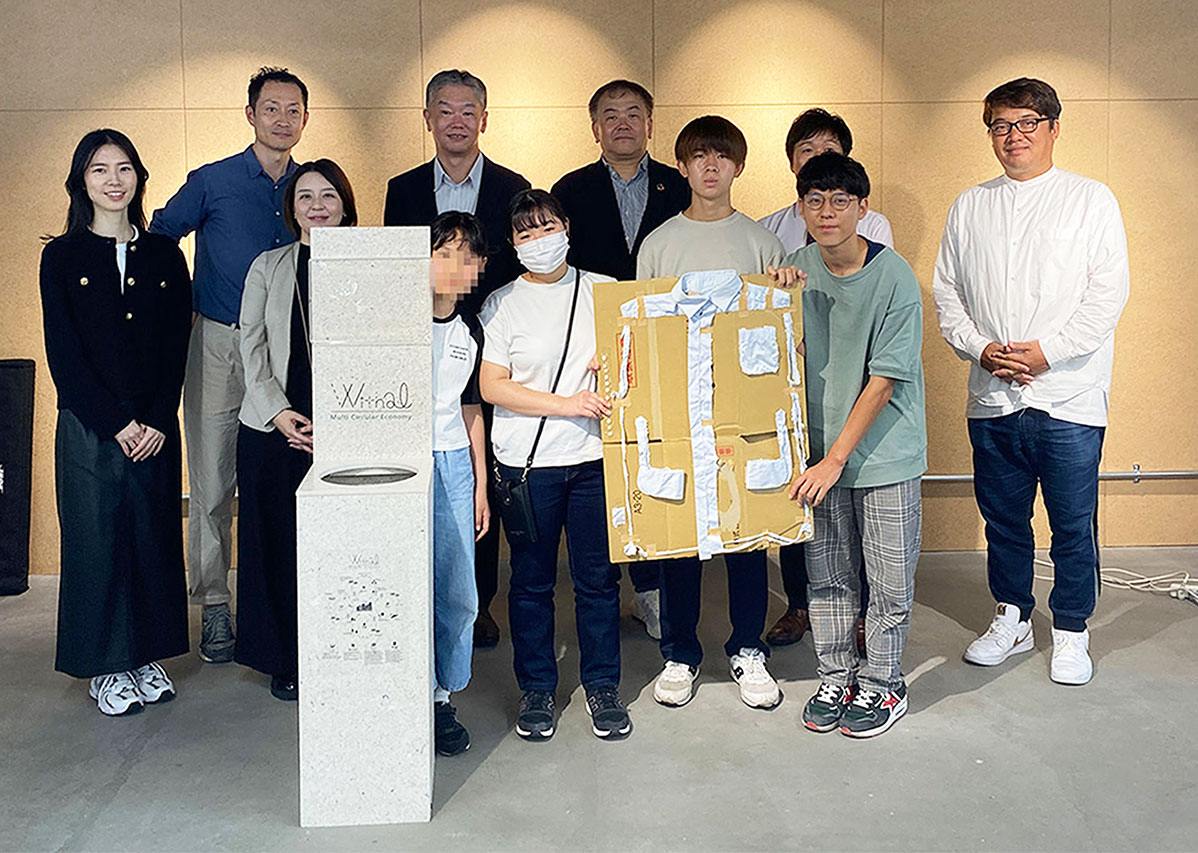

その最終講座にあたる成果発表会を9月27日、弊社2階ホールで開催しました。発表した子どもたち(小学5年生から高3生までの4人)は約80人の聴衆の前で、繊維の回収・再生に関する探究学習の成果と今後取り組むアイデアをプレゼンテーションしました。

・最終学習成果発表会のドキュメント

「すべての繊維は生まれ変わる。」

発表にあたった類学舎生にとって、今回の最終学習成果発表会は4カ月にわたった探究学習講座の総まとめ。講師をしてくれたヤギ社社員、同社のパートナー企業で繊維の循環プロジェクト「Withal(ウィゾール)」を展開するアミアズ社の社員の皆さんが見守る中、4人は大勢の観覧者の前で発表を始めました。

4人がまず示したのは「All fibers are reborn.(すべての繊維は生まれ変わる。)」。自分たちが学んできた目標を簡潔なフレーズにしたものです。このフレーズで一気に観覧者の関心を引きつけることに成功しました。その後は、自分たちが調べ上げた環境問題に関するデータや事実、講師陣から学んだ繊維回収と再生の現状について次々とテンポよく説明していきました。それも前週から発表のリハーサルと修正を繰り返した成果です。

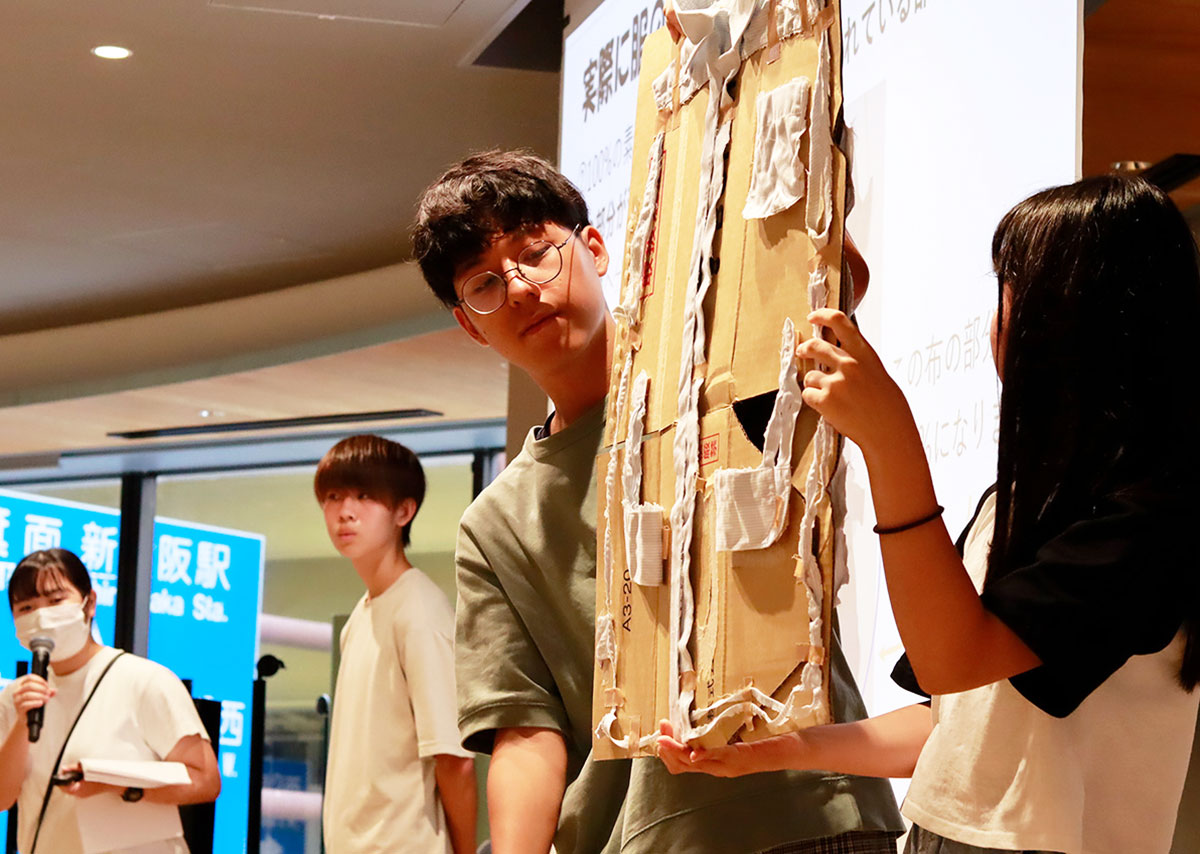

会場から感心の声が上がったのは、8月に開催されたワークショップの成果物を発表した時。その講座では、アミアズ社さんが持って来てくれた古着をチームで解体し、素材ごとに分別しました。その分別したシャツをそのシャツの元の形にして台紙に貼り付けたのです。「再生しようと思ったら、シャツ1枚でもこれだけ細かく分別されるんです」。インパクトがあり、非常に分かりやすく、観覧者皆さんの関心を捉えたようです。

回収ボックスを設置し、製品化へ

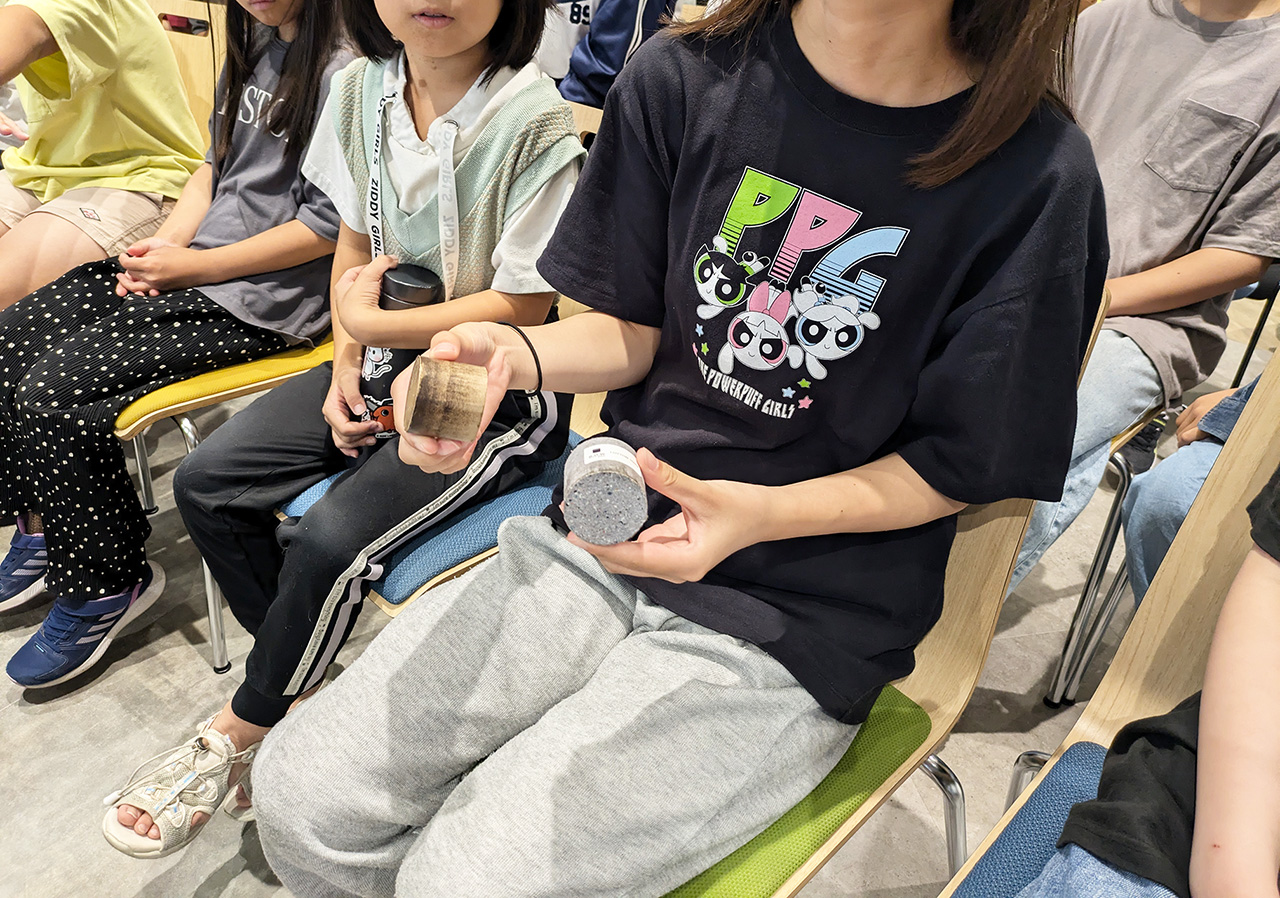

時間はあっというまに過ぎ、いよいよ発表も山場。「まだまだ回収・再生は十分じゃない。では私たちはどうしたらいいのか?」。その課題についてアイデアを提案しました。それは、アミアズ社が現在展開している古着の回収ボックスをもっと増やしていこう、類の本社でも設置しよう。そして回収された素材を弊社社員や類学舎で使えるようなものに製品化しよう――という提案です。設置や製品化は今後なされる予定ですが、「サーキュラーエコノミー(循環型経済)、どうする?」という問いに対して、子どもたちが具体的な形を示したことは、この探究学習講座の大きな成果だといえます。

一通りの発表が終わり、観覧の方々から意見や質問が出ました。「SNSでもっと回収・再生の取り組みをアピールしたらいい」「割引券などの見返りも必要なのでは」など。質問した人たちも発表チームの熱意に影響を受けたのか、真剣な表情で発言していました。

記者さんたちから取材されて

発表会は約一時間で幕を閉じました。その後、登壇した4人は、発表会に来ていた繊研新聞、繊維ニュース、大阪日日新聞の記者さんらから取材を受けました。記者さんから「今回の学習を振り返ってみての感想は?」と聞かれ、

「回収に協力したり、知り合いに譲ることが増えました」

「最初は着た後の服のことなんて考えなかったけど、学んでみて意識が変わりました」

「大量に捨てられ、燃やされているんだと知って、本当にやばいと思いました」

「繊維循環や環境問題の裏側が分かって視野が広がりました」

と各自、自信をもって受け答えし、しっかりとした意見を述べていました。

4カ月にわたる探究学習に臨んだ子どもたちは、普段何気なく使っていた衣服が持つ大きな課題に気付きました。それは単なる知識としてではなく、繊維業界の最前線で働くヤギ社、アミアズ社の皆さんから直接学ぶことで身につけた成果です。まさに類学舎が掲げる、まるごと学ぶという言葉を体現したものでした。

類学舎はこれからも外部の会社や団体、人たちと共創し、探究学習を続けていきます。