【類設計室】こども建築塾を開講 3年間学ぶ“本気の”カリキュラム。自社所有林を舞台にした設計も~学習塾も50年続ける弊社が「新しい学び」を通して、 建築業界の人手不足解消、日本で不足する理系人材の育成に貢献~

設計・教育・農園事業などを手掛ける株式会社類設計室(本社:大阪市淀川区、社長:阿部紘)の教育事業部は9月9日より「こども建築塾」を開講しました。3年間を通して第一線で活躍する一級建築士やデザイナー、一級構造設計士から本格的な設計やものづくりの楽しさが学べるカリキュラムで、初回の講義では工房となる教室をデッサンしたり、紙と割り箸、油粘土を材料に「広い空間」をチームに分かれて作ったりしました。

1年目のテーマは「建築の原点を掴む」 竪穴式住居や、自社所有林を舞台に構想や設計も

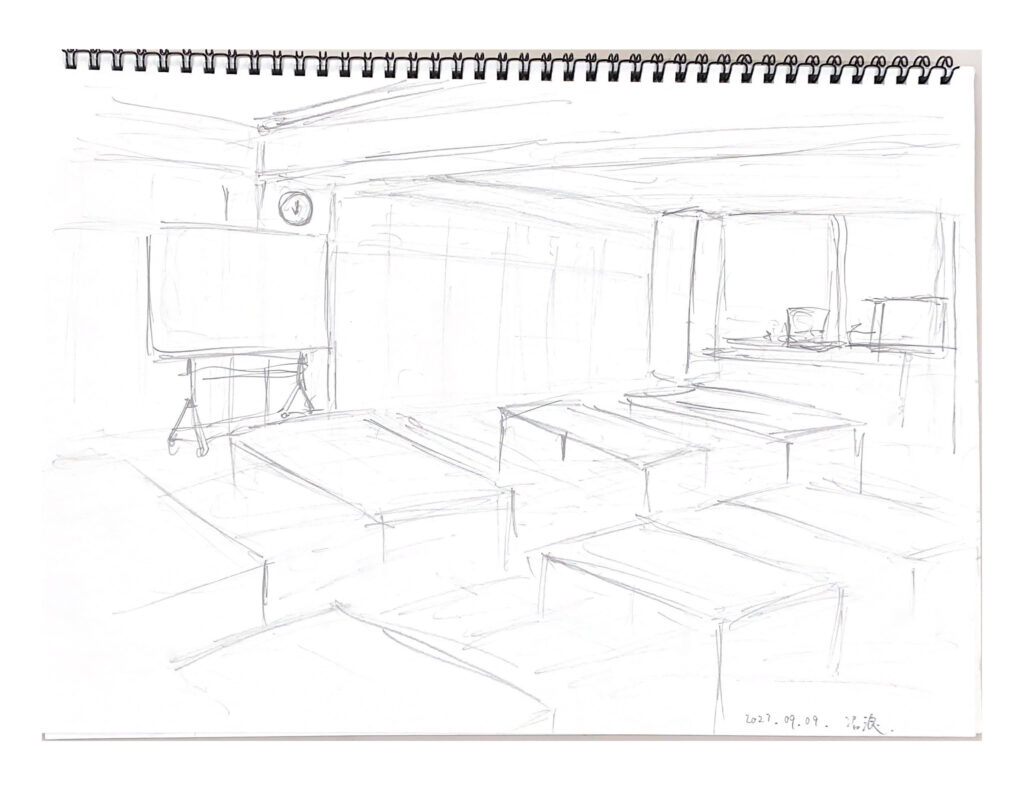

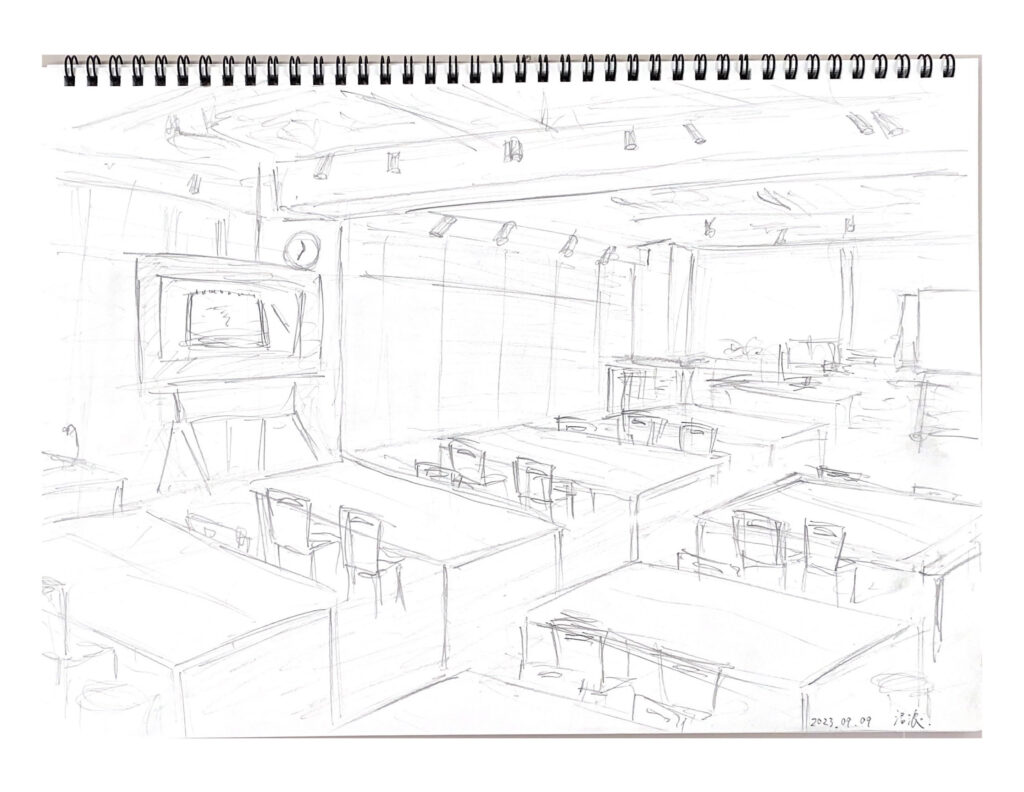

初回の講義では、前半に工房でもある教室をデッサン。どう描いたら良いか迷っていた子も「消失点に沿って描く」など一級建築士である講師からアドバイスを受けるとスルスルと手が動くようになりました。

(下の画像左はアドバイス前に受講生が描いた図。写真右はアドバイス後のもの)

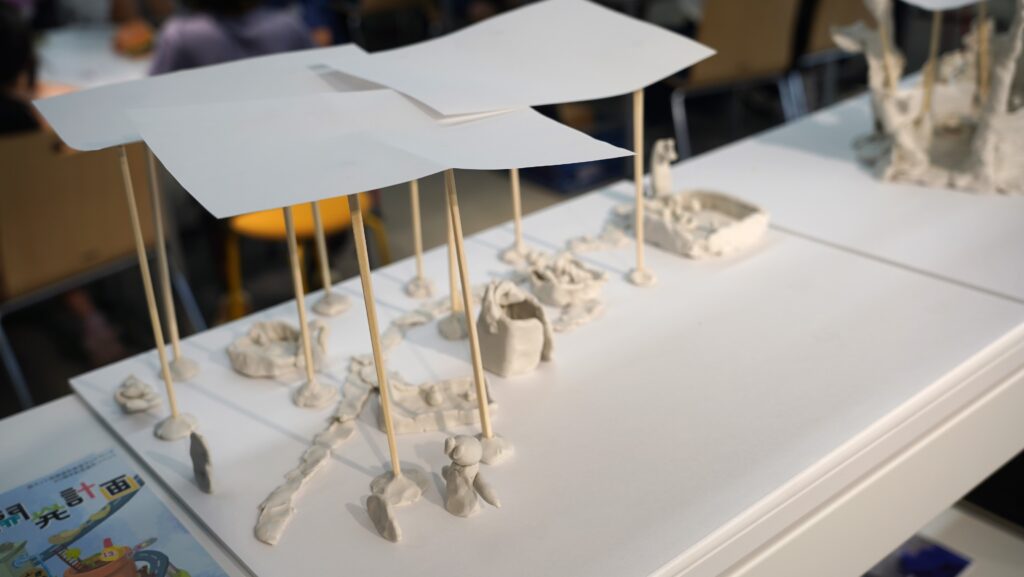

後半は「構造」の授業へ移り、チームに分かれて「広い空間」を作ることを目指しました。紙と割り箸、油粘土を材料に、チームそれぞれが「広い空間」を制作。紙を屋根に見立て、その下に割り箸を柱としてつなげるチームもあれば、割り箸を骨組みに、紙を壁に見立てて油粘土を巻き付けていくチームもあり、それぞれの個性が出る結果となりました(右写真)。 「協力して作るって楽しい!」「達成感がある」「成長を実感できる」などポジティブな感想が寄せられました。

1年目A日程のテーマは「建築の原点を掴む」。座学に留まらず、職人のかんな削りを目の前で見たり、自身で彫刻にチャレンジしたり、竪穴式住居や自社所有林(茨木市彩都)を舞台に構想や設計にも取り組みます。(下写真は自社所有林で行われた講義の様子)

「こども建築塾チラシ」

「こども建築塾」開講に3つの背景

・一級建築士の7割が50代以上。少子化による建築業界の人手不足

公益社団法人日本建築士会連合会発表の資料によると、一級建築士の数は37万8,337人(令和5年4月時点)、平成31年以降は横ばいで推移しています(※1)。

国土交通省が発表するデータ(建築事務所に所属する一級建築士の数)によると、50代以上が全体の約70%を占め、20代~30代に至っては全体の11%に留まっています。これらの理由から、設計事務所として事業をスタートした当社にとって未来の建築士を育てることは使命であると考えています。

※1http://www.kenchikushikai.or.jp/touroku/meibo/tourokusu20230401.pdf

・理系人材の育成が喫緊の課題。デジタルもリアルも使いこなせる大人に

日本では現在、2030年にIT人材が最大79万人不足するという試算があり、デジタル人材の育成が喫緊の課題となっています。そこで国と文科省は、理工農系の人材を育成しようと大学・大学院を拡充する支援事業を展開。これを受けて建築を学ぶことへの注目度も高くなっています。デジタルに特化した人材は増えると予想しますが、自分で「見て」「触って」「作る」というリアルな体験なくして建築に携わるのは難しいと考えています。そこで当塾では座学だけでなく、「粘土や紙で模型を作る」「身の回りのものを測る」「かんな削りや彫刻に取り組む」「野山にツリ-ハウスを設計する」など体験(リアル)を重視したカリキュラムを用意し、デジタル・リアル両方に精通した人材を育成します。

・教育事業を50年続ける会社として、「新しい学び方」を提案

当社には「類塾」という教育事業部があり、勉強中心の学習塾が求められる時代からシフトしようと新たな事業を提案していました。その中で、自社所有林を持っていること、「仕事」体験を本格的に取り入れている「フリースクール」事業、そして当社の「設計」事業、それぞれの強みが生かせる事業として、こども建築塾を立ち上げました。カリキュラムには第一線で活躍する「建築のプロ」の実演はもちろん、当社の設計室で行うインターン(3年目)も組み入れています。当塾を通して「プロの現場」そして、実際の「仕事の場」を体感でき、知識を詰め込むだけではない「新しい学び」を提案します。

「こども建築塾」立ち上げの想い(PR TIMESストーリー):https://prtimes.jp/story/detail/ZrXVNDuJ7yB

【株式会社類設計室について】

株式会社類設計室は、設計事業部「類設計室」、教育事業部「類塾」「類学舎」「自然学舎・仕事学舎」、農園事業部「類農園」、宅配事業部「類宅配」、管財事業部「類管財」の5業態を展開しています。

こども建築塾に関しては、座学の様子のほか、屋外授業のご取材・ご同行も可能です。お気軽にお問い合わせください。