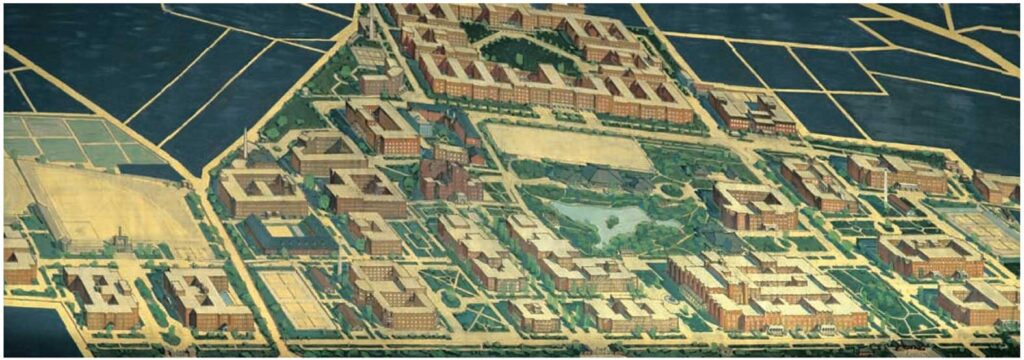

「大学は街とともにあるべき」

旧工学部3号館は昭和14年度完成の建物です。

築後70年が経過し建物・設備の老朽化はもとより、機能的低下・高度化する教育・研究環境への対応が困難になり改築することになりました。

改築にあたり、先代の工学部建築計画室長による構想でもある、「この本郷の地で施設更新を行いながら、歴史的な景観も維持していくことは可能である」という精神が引き継がれることになります。

一方、世界最先端の研究を行うにふさわしい新たな教育・研究施設を整備することにも期待され、ここに工学系研究科の基幹的分野ならびに関連諸分野を集積させることにより、教育・研究活動のより一層の深化と発展を図ることが可能になります。

歴史への同化

東京大学旧工学部3号館は、内田祥三氏により設計され「内田ゴシック」の通称で親しまれています

安田講堂の北西側に隣接するなど、周辺の建物と一体となって「東大らしい」風格ある景観を形成しており、景観上の特段の配慮が求められました。

復元にあたっては,文化財的な復元ではなく,タイルやサッシなどは現代の工法に代替して機能・性能を向上させつつ,内田ゴシックの風格ある景観的価値の維持を図っています。それに伴い、内田ゴシック構想の油彩画や図面から当初の設計意図を読み取り実際の建物とは異なる立面としたところもあります。

外装は本郷キャンパスのイメージを象徴するスクラッチ・タイルを身に纏っており、当時のデザインとしては存在感のあるデザインであったと想像できます。

景観の維持・継承と先端の研究ニーズに応える

「東大らしさの継承(内田ゴシック様式の復元)」「高度な研究・交流環境の創出」「地球環境貢献を先導する施設」の方針を軸に、本郷キャンパスの景観価値の維持・継承と,先端の研究ニーズに応じた高度利用との両立を目指し,1~4階の外壁は旧3号館の復元とし,内部及び付加された高層部は新たなデザインとして併存させ,新旧が相互に価値を高めていくことを目指しました。

低層部の復元にあたり,タイルやサッシを現代の工法に代替しつつも,オリジナルの質感や繊細さが失われないよう、3D測量や建設当時の詳細図を用いるなど、忠実に再現しました。

新たなボリュームとなる高層部は,低層の復元部分よりもセットバックさせ,朧気な有孔折板のダブルスキンによってボリューム感を低減し,復元部分を際立たせています。

周辺建物との関係では,弥生門に軸線を合わせた上で,隣接する2号館と壁面線を揃え,安田講堂の高さを超えないようにボリューム配置を行い,キャンパスの骨格となる景観を再構築しています。

キャンパス計画室との共創

PFI事業として,設計者・建設会社・管理会社と大学関係者が協働し,東京大学の新たな施設をつくっていこうという意気込みを「インタラクション(双方向・参加・協働)」というコンセプトでこのプロジェクトは貫徹されました。

これは同時に,70年前の東京大学の先人による設計を読み解き,先人に問いかけながら新しい時代に合った建物をつくっていく「時を超えた協働」の成功でもあります。

大勢の研究者の方々との連携と、設計を監修していただいたキャンパス計画室の諸先生方,そして施設部の方々はじめ多数の大学関係者との協働,さらに建設会社はじめとしたSPC各社とのチームワークによってこの建物を完成することができた事に感謝します。

" alt="">

" alt="">