これからの図書館には、地域の賑わいや活気づくり、社会的役割としての全世代の居場所づくり、知識・知恵と人を結びつける知の創造など、従来の本を貸し出す機能を超えた、さまざまな期待が集まっています。

私たちは、これらの潮流を塗り重ねて、ひとづくりの拠点としてつくります。

人と人、人と本がつながり、新しい活動が生まれる。

世代を越えてみんなで育てていく、そんな新世代の図書館像をみなさんと追求しています。

みんなでつくるプロセスを大切に

2020年に完成した、東京都の「荒川区立尾久図書館」は、公園の中に建つ、新しい図書館です。隅田川から都電荒川線までがつながる新たな宮前公園の整備事業。そこは、保育園、ガーデンエリア、スポーツエリアなどから構成され、図書館もその中にあります。

ここには、従来の静かで敷居の高い図書館ではなく、老若男女問わず、ふらっと立ち寄れにぎわう「公園のような場」が相応しいと考えました。そして、地域の最前線にある地域館として、まちの未来を考え動く「人づくりの場」となっていって欲しいと考えていました。

だからこそ、設計の段階から、区の関係者・図書館職員・地元中学生・ボランティアの方々と一緒になって追求する「共創スタジオ」(ワークショップ)を開催し、設計に反映していきました。

みなさんの声を取り込みながら、「みんなでつくる」プロセスを大切にしたプロジェクトとなりました。

出会いが生まれる「本のみち」、居場所となる「ひろば」

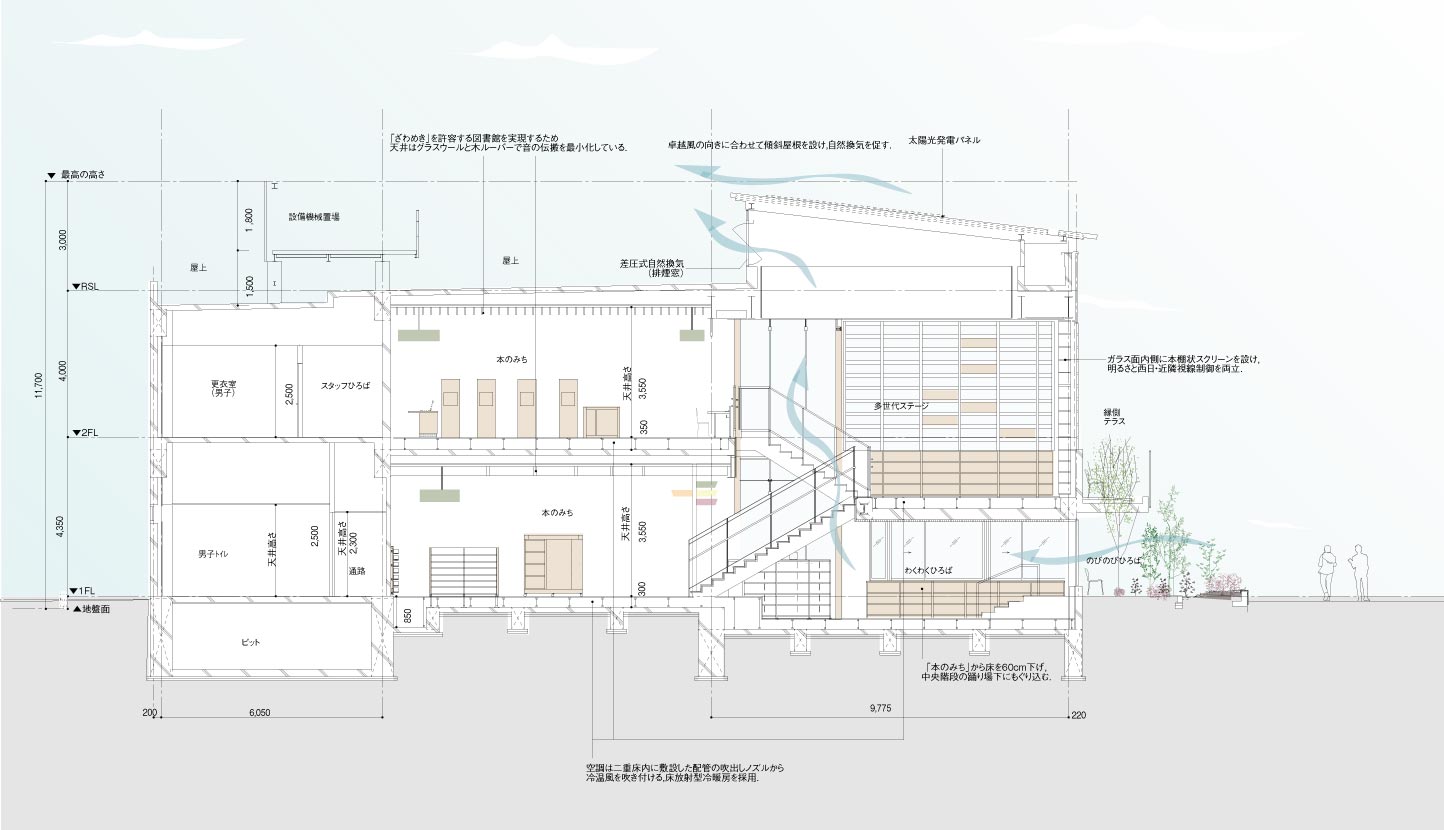

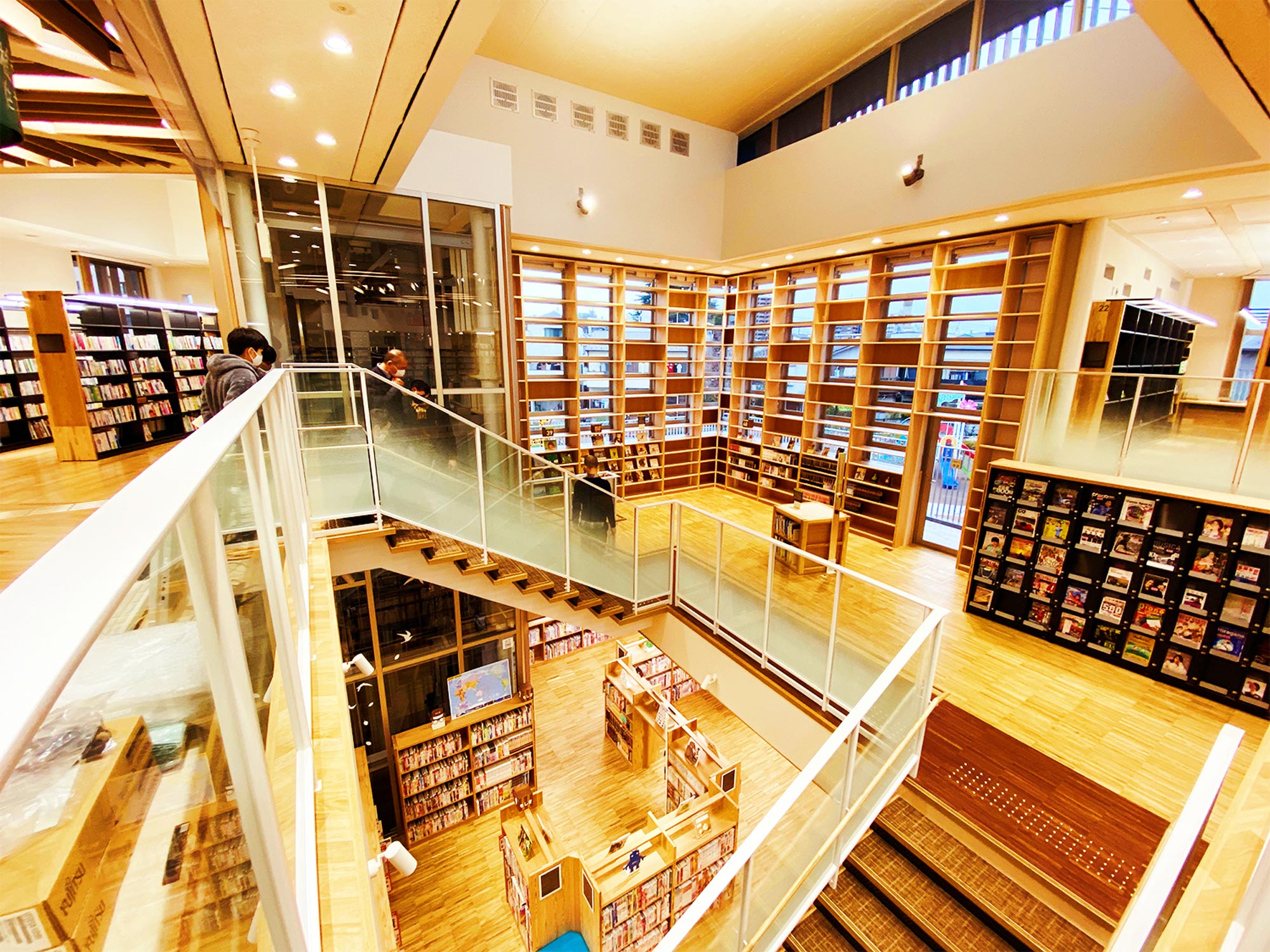

本施設は「散歩型図書館」として、公園から通り抜けできる“本のみち”を中心に、各世代の居場所となるキューブ状の“ひろば”を散りばめています。

1階は、子育て・ティーンズ・シニア・生活の各ひろばや飲食コーナー。中央に本のみちが通り、散歩しながら新しい本や知との出会いが生まれる場所となります。

吹抜けには多世代の交流を促すステージ。2階は、一般書を類型化した複数のひろばが中央から一望できる構成です。公園と繋がる「みんなのひろば」ではイベントや協働、「学び・探求のひろば」では仲間との学び合いが可能になっています。

公園と一体化した、心地よい環境をつくる工夫

各世代の活動が公園にあふれ出す透過性の高さと、西日や近隣視線制御という相反する要素の両立は大きなテーマになりました。構造は、開架エリアの開放感を出すために細い鉄骨柱だけで成立させ、書架は、サービスカウンターから公園までの視線の抜けを確保しつつ、窓に直交する書架配置として本に直射光が極力あたらない計画としました。

各ひろばの角度や窓は、四季の日射角からシミュレーションを行い最適解を追求。さらにルーバーや庇・テラス跳ね出し・ブラインド等で日差しから本を守り、公園と一体化する運営しやすい図書館を目指ました。館内は、幼い子や高齢者、運営を支えるスタッフを思い、埃が舞うことのない安全で心地よい床放射型空調を採用しました。

換気は公園側の窓から高窓にそよ風が抜ける一方向の風のみち(感染症対策にも有効)を計画。竣工後、計画通りの心地よい自然通風を実測することができました。

新たな図書館のモデルに

開館日は、図書館にもテラスにも公園にも、大勢の人があふれていました。本を持って公園に座り込む子ども。テラスから公園を眺める人。公園に響く子どもたちの賑わう声と、館内のほどよいざわめきが調和する。みなさまと創り上げた追求が形となって、建物と公園と人とが一体化する、活きいきとした場所が生まれました。

完成後、職員の方からお話を伺うと、色んな人との新たなつながりが始まったり、地域のベーカリーが出店したりと、運営のみなさんの力によって、どんどんと広がりを見せている尾久図書館。

この場所が、新たな図書館のモデルとなることを期待しております。

佐藤 賢志

1963年山形県生まれ。1986年武蔵野美術大学造形学部建築学科卒業、1987年類設計室入社。現在、同社計画設計部統括キャップ。

山根 教彦

1989年大阪府生まれ。2013年東京大学大学院新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻修了後、類設計室入社。同社企画部を経て、現在、類設計室 本社。

望月 宏洋

1991年静岡県生まれ。2014年東海大学工学部建築学科卒業後、類設計室入社。同社設備設計部を経て、現在、営業を担当。

" alt="">

" alt="">