都市部の若者が、農業・農村の担い手になる『就農定住研修事業』

福井県の南西部、三方上中郡にある「若狭町」。ラムサール条約に登録された三方五湖をはじめ、豊富な水資源と山々に囲まれた自然ゆたかな地域です。盆地の気候で冬の寒暖差が大きく、水稲栽培に適しているこの地。しかし、少子高齢化による後継者不足で、農業・農村の再生が急務とされてきました。この地域課題を打破すべく、農村活性化を目的に設立したのが、農地所有適格法人『かみなか農楽舎』です。

おもな事業は『就農定住研修』の推進。農業がしたくても農家との縁がない都市部の若者を若狭町で受け入れ、2年間の農業研修を実施します。その間、研修生らはコミュニティ施設(設計:類設計室)で共同生活をし、地域へ溶け込む生活を体験。卒業後の定住や独立も、若狭町とかみなか農楽舎でサポートします。 2001年の設立以来、年間2~3名のペースで研修生を受け入れ、2021年現在の卒業生は49名。そのうち卒業生26人(23世帯)が、農業を営む生産者として若狭町に家族と合わせて74人が定住しています。

若狭町×地元集落×類設計室の協働で、集落を活性化する。

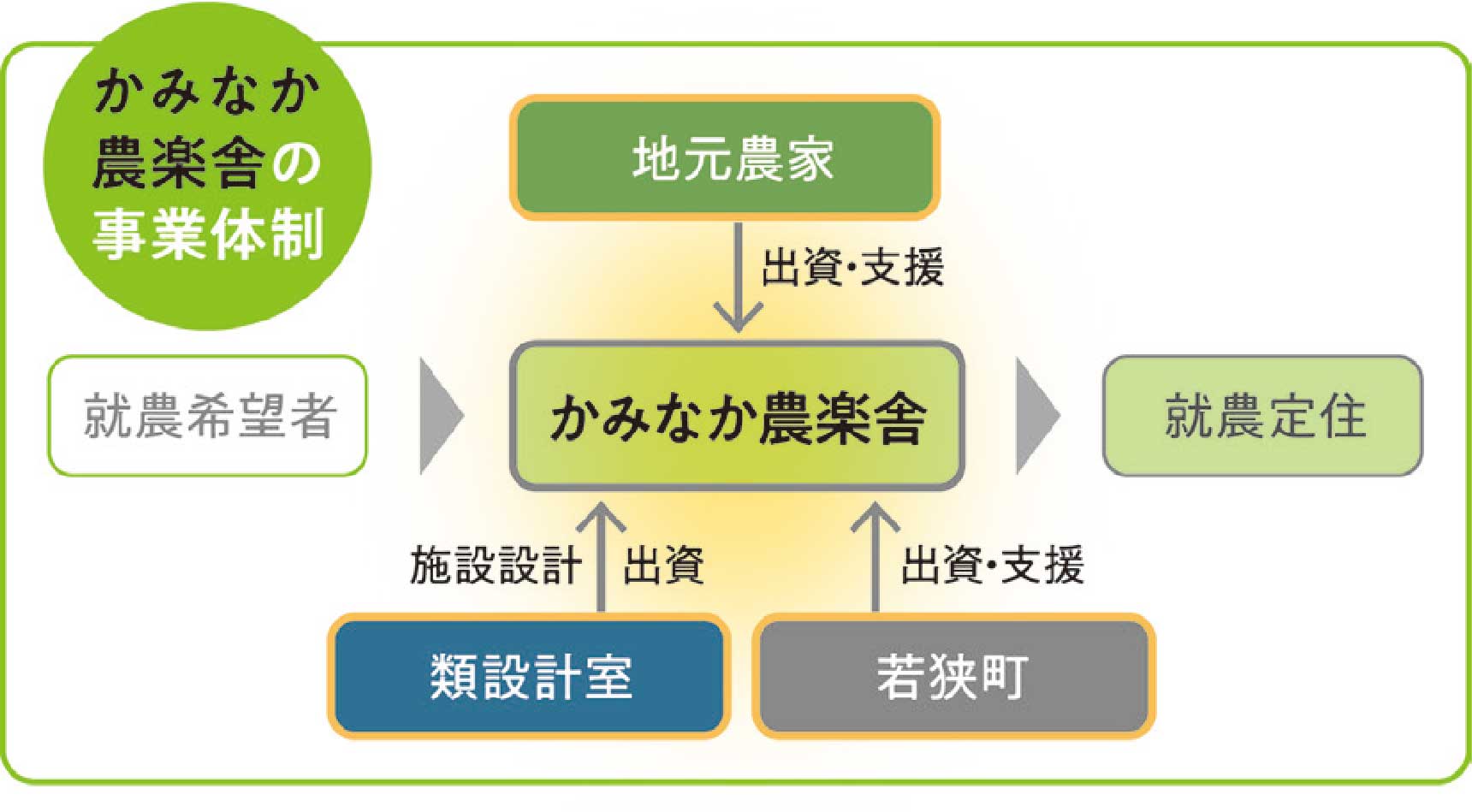

かみなか農楽舎の特徴の一つが、事業の経営体制にあります。若狭町、地元集落、類設計室。この三者が共同経営者として運営しています。建築設計事務所でありながら農園事業をグループ経営している背景もあり、若狭町のみなさまと「次世代の担い手育成で、集落を活性化していきたい」という想いが共鳴。1999年から構想をはじめ、今日まで事業構想、施設設計、経営・運営…と幅広く携わってきました。日本各地で、地方創生の実現が求められている今。20年前に全国に先駆けて実現した成功事例として、かみなか農楽舎の就農定住モデルを振り返ることで、各地域の課題解決への可能性が見えてくると考えています。

Cross Talk|前若狭町長×かみなか農楽舎×類設計室

『かみなか農楽舎』の設立当時を知る、前若狭町長・森下さん、かみなか農楽舎取締役・八代さんに、類設計室からお話をうかがいました。

農村再生のヒントは、行政、企業、地元の一体化にあった

20年先を見据えて必要なのは「地域の担い手づくり」

—— まずは、設立当時のことを振り返ってみたいと思います。そもそも、どのような縁でこのプロジェクトが始動したのでしょうか。

森下 1999年当時、私は旧上中町(現若狭町の合併前の名称)の役場で産業課長をしていました。町の下水汚泥処理の方法を模索していたなかで、三重県度会郡度会町でユニークな技術をもつ企業に注目していたんです。そこへ視察に行った時に、その企業の社長さまが引き合わせてくれたのが、類設計室さんでした。

前上 その企業のある三重県度会郡度会町で、僕たちは類農園の経営を始めたところでした。当時、若狭町は「上中町総合開発計画」というプロジェクトのもと、地域を活性化させようと奮闘されていたんですよね。具体的には、県外から観光客を誘致する拠点をつくりたいというお話を聞いて、類設計室で何かお手伝いできるのではと、縁がつながりました。

森下 当時わたしは、農業の後継者不足、耕作放棄地の拡大…など、農業への課題を打破するヒントを探していました。農村再生のためには、人が欠かせない。でも、その人がいない。だったら県外から誘致するしかないと想い、観光農園をつくろうと考えていたんですね。若狭町のうち、末野集落というところに、大きなぶどう園がありまして。それをもっと観光地化させて、人を呼び込もうと。しかし、類さんと出会ったことが転機となり、そのぶどう園の土地がのちに『かみなか農楽舎』となるわけですが…。

前上 そのお話を聞いて、私たちは考えました。観光農園もいいのですが、一過性のものになるリスクがあるのではないかと。ぶどうの季節になったら都市部から人が集まり、お金を落として、帰っていく。そういう一時的な交流人口を増やすだけでは、根本的な課題解決にはなりません。今だけじゃなくて、10年後、 20年後の若狭町の未来を見据えた時に、いま必要なのは「担い手づくり」だと思いました。農業の担い手であり、地域の担い手になる次の世代のリーダーを育成すること。そこまでしてはじめて、農村は再生していくだろうと。

森下 大阪に拠点を置く類さんと、福井県の若狭町。両者を行き来しながら、何度も議論を重ね、この『就農定住』構想をつくりあげていきました。しかし、事業を始動するまでは苦労も尽きませんでした。たとえば、地域との協働。まずは、末野集落の賛同を得ようと住民を集めて座談会を開催したのですが、「今どきの若者が、農業なんてするもんか」「都市部のよそものがくるのは怖い」と、まあ反対の嵐で…(笑)。

前上 当時はまだ「地方創生」なんて言葉もない時代でしたから。集落によそものを受け入れるという考え方そのものが、あまりなかったと思います。

森下 そんな時に手をあげてくれたのが、末野集落の農家であった下島栄一さんでした。彼が中心となって、集落のみなさんを説得してくれたんです。ここは集落自治が根づいた土地ですから、地元のキ ーマンを味方につけるというのは、地域活性化に取り組む上で重要なことでした。下島さん、そして、類設計室さんが協力してくださって、本当に心強かったことをよく覚えています。三者の想いが一つになってはじめて、この就農定住事業を実現できました。

森下 裕

第2代福井県三方上中郡若狭町長

旧上中町の産業課長時代に、かみなか農楽舎の事業を推進。2005年に旧三方町との合併で若狭町の初代助役、副町長を歴任し2009年~ 2021年まで若狭町長を務めた。

八代恵里

かみなか農楽舎取締役

農遊コンシェルジュ

第3期研修生。研修後、若狭町に就農定住し、かみなか農楽舎に就職。現在、3人の子育てをしながら、かみなか農楽舎の代表を務める。

前上英二

株式会社 類設計室 執行役員営業統括部長

かみなか農楽舎取締役

かみなか農楽舎の事業企画を推進。2007年から取締役として経営に携わり、現在、若狭町の就農定住モデルを他自治体に展開するべく企画提案している。

" alt="">

" alt="">