生き残りをかけたキャンパス変革

同志社大学は1875年に新島襄による「同志社英学校」の設立から、様々な変遷を遂げてきました。

1920年の大学令によって同志社大学が、1949年に同志社女子大学が誕生。大学の発展に伴い、学生数は飛躍的に増加しました。1964年に設定された「工業(場)等制限法」によって、今出川校地における拡大が困難となり、1986年に京田辺校地を整備。その後の20年で、両校地におけて更なる発展を遂げていきます。

2002年に「工業(場)等制限法」廃止を受け、同志社大学においては、今出川校地に隣接していた中学校の移転、今出川校地北側に位置する京都市京都市繊維技術センター跡地の取得によって、今出川校地の拡張整備が可能となりました。また、同志社女子大学においては2005年、京田辺校地における将来的な学部新設による学生数の増加が見込まれることから、今出川校地再開発の構想に着手しました。

今後18歳人口の減少が明らかで、他大学との競争が激化するなか、同志社大学、同志社女子大学、両校にとって生き残りをかけたキャンパス変革です。

キャンパス変革を推進するプロジェクト体制

同志社大学今出川校地の学生数は今なお増加しています。その受け皿となる新校舎の整備はもとより、既存校舎の耐震改修、重要文化財建物の復元改修、外構整備など課題は多岐に渡ります。

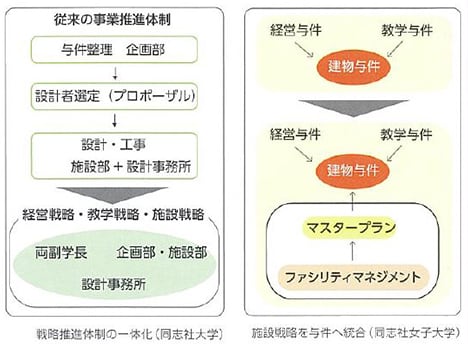

そのため、これまでの事業推進体制を改め、プロジェクトの構想段階から設計事務所が参画することを提案しました。二人の副学長の下に構築されたプロジェクトチーム(企画部、施設部)と設計事務所が一体となって構想を進めることとなり、経営戦略、教学戦略、施設戦略が一体となったプロジェクト推進を目指しました。

同志社女子大学では今出川整備に先立ち、今出川、京田辺、両校地の全ての建物を対象に、劣化調査(建築、設備)を行い、長期修繕計画を立案。さらに、旧耐震建物の耐震診断を実施し、大学が保有する全ての建物にかかる将来的なコスト見通しを明らかにしました。

これらの情報と、経営与件、教学与件を合わせ、新規投資計画を立案。これまでの建物単体の設計から、施設全体、将来的な時間軸を捉えた事業計画を実現してきました。

歴史と未来をつなぐキャンパス

京都御苑・相国寺から続く緑豊かな地域景観に調和した今出川キャンパスは、重要文化財のレンガ建築を持つ京都でも有数の歴史的景観資産となっており、この特徴的景観を生かし、魅力的なキャンパス空間の再生整備を目指しました。

同志社大学設立時からある「彰栄館・礼拝堂・ハリス理化学館」に面する中学校舎跡地は、同志社創世期の原風景を取り戻す憩いの空間・学生たちが集い語らう芝生広場「サンクタスコート」として再整備。また、構内景観整備として、西門からクラーク記念館に向かって東西に伸びる今出川キャンパスのメインストリートは「パーパスロード」と名づけ、緑豊かな歩行者専用のアメニティ園路として改修しました。(左上、写真)

キャンパスを東西に横断するメインストリート「パーパスロード」は従前の緑豊かな景観を保存し、植栽にはできる限り手を加えずに、卒業生の思い出となる景観を継承。新たに整備されるサンクタスコートや良心館周辺は、既存のクスノキやヒマラヤスギなどの常緑樹に加えて、カツラ、カエデなどの落葉樹を入れることで、季節感のあるキャンパス景観を目指しました。 床舗装はアスファルト舗装から大版インターロッキングブロックに改修することで、西門からクラーク記念館までの景観軸を明確にし、建物周辺にはベンチを増設することで学生の憩える滞留スペースとしています。また、分散されていた掲示板は設置位置を集約し、屋外サインはデザイン統一を図りました。

" alt="">

" alt="">