大学間競争に勝つための建物とは?

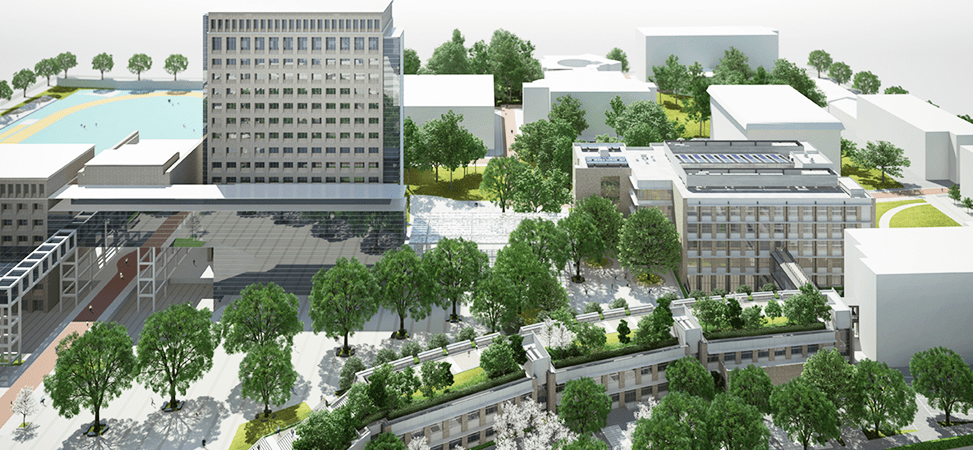

大学全入時代を迎えた現在、2018年からはじまる18歳人口の減少とともに大学間競争が激化していきます。各大学とも社会が求める人材の育成を見据えた特色ある打ち出しが求められています。国内最大規模の日本大学、生物資源科学部の開校60周年記念に合わせた建替え事業は、これからの大学を取り巻く外圧に方向性を示す重要なプロジェクトでした。

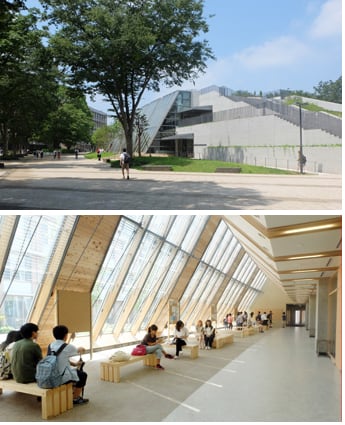

藤沢キャンパスは、2つの川に挟まれ、ゆるかな丘陵の頂に立地し、キャンパス内の豊かな樹林がもたらす多様な動植物の生態系を有する環境にありました。類設計室に課せられた課題は、「藤沢の自然に包まれた広大なキャンパスのポテンシャルを最大限活かしながら、生物資源科学部らしい“顔”をつくること」、「これからの学びに求められる教育環境をつくること」、そして「建物・キャンパス全体が学生の居場所となる空間をつくること」でした。

インスピレーションは生命感、隆起する地形

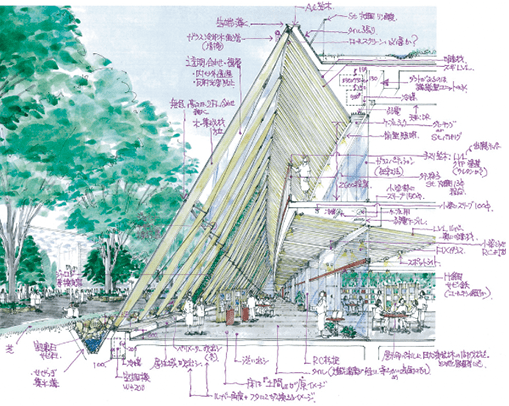

本敷地はキャンパスの正門に近く、広大なキャンパスの印象を決定づける場所にあります。デザイナーの佐藤は、計画地に沿うように植えられたケヤキにインスピレーションを受けながら、「キャンパスの顔」となる形態を模索していました。とりわけ、学部のインフォメーション機能も担う低層棟に関しては無数のスケッチによる試行錯誤を重ね、潜在思念を手がかりに辿りついた答えが、「ゆるやかな稜線をもった隆起する丘」と「キャンパスの自然を引き立てる傾斜カーテンウォール」を組み合わせたデザインでした。

「長い時間をかけて形成された地形に呼応したゆるやかな丘をつくり、風景を再構築するデザイン。ガラス素材は開放性をもたらす一方で、拭いきれない人工感がつきまといますが、そこを逆手にとりました。鋭利なガラスと木・緑・岩などの自然を対比させることで、自然のもつ生命感を身近に感じてもらえることを期待しています」(佐藤)。

「隆起する丘」は、周囲の緑とゆるやかにつながりながら、建物内外の立体的な散策路、イベントにも利用可能な大階段、せせらぎの池として結実し、学生そして生物が集う第2の地形を創り出しています。

専門房による技術の結集と統合

実施設計は、基本計画で構想された様々な提案を専門房が蓄積された技術を結集して実現に近づけていく期間。このプロジェクトでは、丘陵地という立地特有の風害対策、学習に集中するための音環境、キャンパス全体のインフラ・省エネルギー計画など多岐に渡る課題が試行錯誤で検討されました。中でも、低層棟共用部の温熱環境は最も重要な課題でした。大面積のガラス面は開放性と相反して、多くの日射を受け入れることになります。そこで、赤外線をカットする特殊フィルムを挟み込んだ合わせガラスを採用すると共に、季節ごとの日射を制御する電動ルーバーを設置しました。さらに、傾斜ガラスの表面を沿うように抜ける季節風を活かすために、ガラス面の足元と頂部に換気窓を設け、温熱環境シミュレーションを繰り返しながら風の流れを綿密に検証し、可能な限り空調に頼らない計画としています。

活力が高まる、コラボレーション創発拠点

学部内の各学科の教育指針や多様なカリキュラムを調べていくと、どの分野でも「徹底した追求」と「なんで思考」という共通する研究姿勢が浮かび上がりました。この学問に対する追求姿勢をより深める場として、思考力やコミュニケーション能力を養うアクティブ・ラーニング・スタジオを高層棟の一角に提案しました。キャンパス内で育てられた作物の研究にも活用できるように水周りを併設させるなど、随所に研究活動との連携も図っています。さらに、スタジオはホワイエを介して、5層吹き抜けのロビー(劇場空間)や地下の学生ホールと立体的につなげることで、日常的な学びの姿が他の学生にも伝わり、相互に刺激し合う関係を生み出すことを試みています。また、イベント時はロビーが大ステージに変化し、階段状の座席と映像音響設備を組み合わせることで、多様な企画が行える交流・発信拠点を創りました。

ここにしかないトイレをつくる

トイレは建物の質、さらには大学選びを決める要素にもなっています。私たちには、生物資源科学部にしかない魅力をトイレ空間にも創り出すことが求められていました。

その答えまでの道筋は、学生に近い感性を持つ若手所員の声から見えてきました。浮かび上がったコンセプトは、「和みの空間」を主軸にしながら、

さらに魅力を高める「自然を感じるトイレ」。各階のトイレごとに水、森、丘、空、太陽をモチーフにしたグラフィックやフロアーカラーで特徴づけを行い、地上階は生い茂る本物の植物(プランター)、地下階には地域の水辺をイメージした水槽を設置する斬新な計画となりました。

また、出入口には学生の研究成果を並べる展示コーナーやベンチを随所に設け、トイレ空間の新しい可能性を模索しました。

設計そして現場段階では、このアイディアをさらに深化させ、素材、使い勝手、メンテナンス、温熱環境も含めて細部まで追求し、クライアントからも好評を得ました。

設計から工事段階まで「クライアントを勝たせる」姿勢を貫徹

類設計室は「クライアントを勝たせる」という軸で追求し続け、クライアントと計画意図を共有しながらプロジェクトを推進することを重視しています。

本プロジェクトの設計段階では、大学を取り巻く変化や課題を整理しつつ、巨大模型やムービーを用いて建物完成後のキャンパスイメージを一緒に共有してきました。工事段階では、タイルや床・壁材の素材感が感じられるように、A0サイズを超えるプレゼンボードやモックアップを製作しています。外壁タイルはキャンパス景観に馴染むものを選ぶべく、焼成タイルをより「土らしく」表現する工夫や「植物とのなじみ」等を模索し、多数の関係者と協議して決定しました。

「関係者からは「全国で多くの施設を手がけてきたが、ここまでやるのは初めて。わかりやすくていい」と評価を頂け、非常にやりがいを感じました」(設計・監理担当、渡邊)。

2014年7月には高層棟が竣工。キャンパスの新しい顔として使用が始まり、学生たちの活気であふれています。

全ての工事が完了するのは2016年春。全ての段階で徹底して追求し、クライアントや施工者を巻き込みながらまとめていく類設計室のスタイルは、建物完成の日まで続きます。

" alt="">

" alt="">