次代の子どもたちを育む「類学舎」に、熱いまなざし~教育事業部社員が教育関係者の勉強会に登だん報告~

弊社教育事業部【類塾】の類学舎は、子どもたちが「学ぶこと 働くこと 生きること」の楽しさを実感できる全日制のスクールです。類学舎では、小1から高3生までがともに学び合い、活力を膨らませ、日々、成長しています。

その類学舎の長である馬場則光(類学舎・自然学舎学舎長)と、教育事業部の齋藤仁巳(次長、類塾統括室長)が教育関係者の勉強会に招かれ、類学舎の取り組みを中心に、教育について語りました。今回、1月27日行われたこの勉強会の詳細を報告させていただきます。

●教育睛隆塾への登だん

馬場と齋藤が伺った勉強会とは「教育睛隆塾」。京都市立小中一貫校「東山開睛館」の初代校長や京都教育大学教授など、教育界の要職を務められてきた初田幸隆先生が、昨年発足させた私塾です。

教育睛隆塾と教育事業部との接点は、初田先生並びに、塾生の皆さんで類学舎を視察にいらしたことから始まります。そのご縁から、類学舎や教育事業部のこれまでの取り組みや理念について教育睛隆塾で語ってほしいということになり、今回の馬場と齋藤が招かれ、その話をするということになりました。

今回の教育睛隆塾は第三回勉強会。

テーマは、真の学びとは何か、異年齢の学びがもたらす効果とは、です。

その週は最強寒波が襲い、勉強会開催日の週末は少し寒気が緩んだものの、まだ底冷えするような冷気を感じる日でした。ところが、勉強会がスタートすると、そんな寒さをはるかに上回る参加者の熱気が塾会場を包みました。

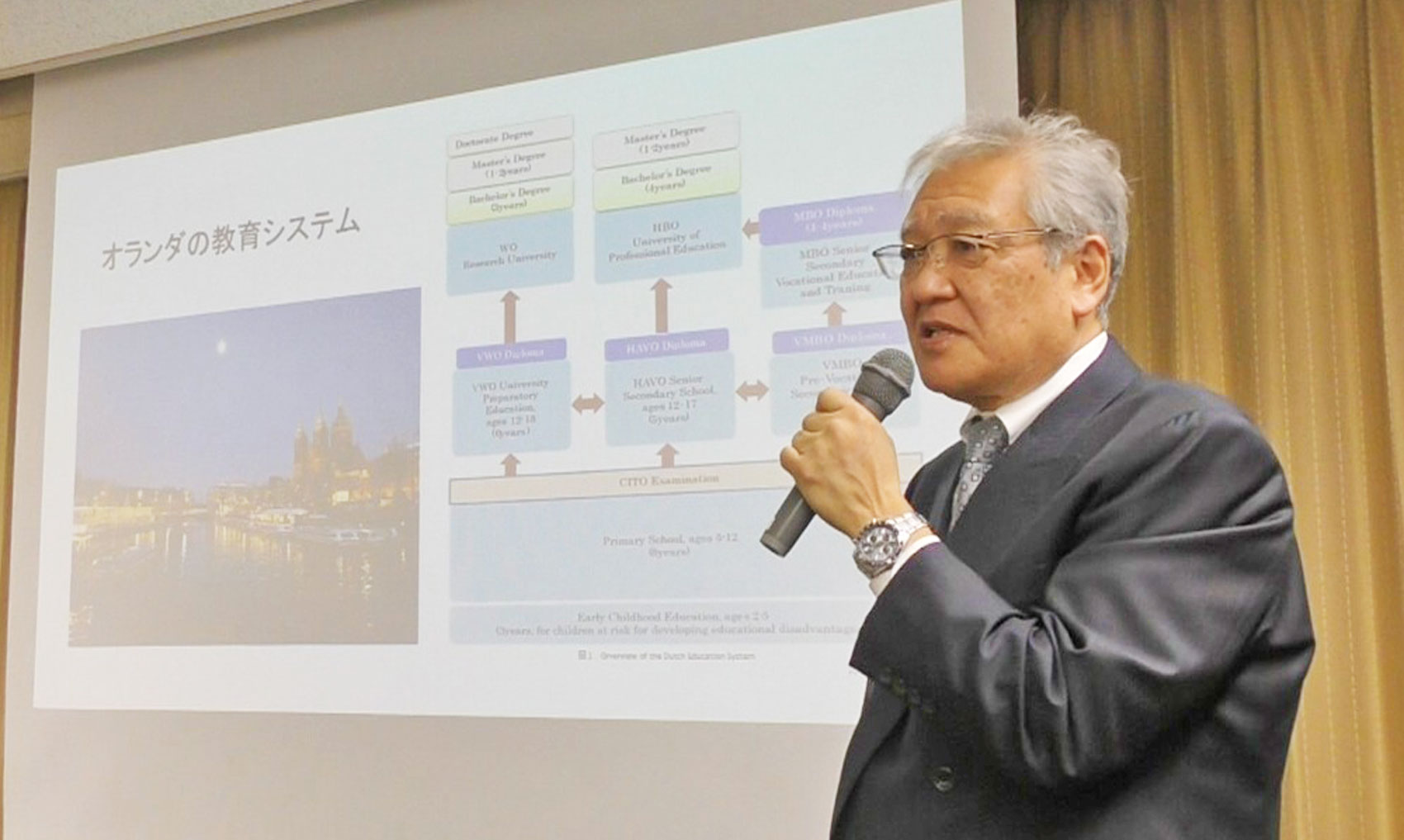

冒頭、初田先生が問題意識を提言しました。初田先生は日本の寺子屋から戦前・戦後の教育制度、さらに諸外国の教育制度にも触れて、今まで当たり前とされていた日本の学校制度は、これから先の未来を生きる子どもたちにとって、正しいのかと問いかけました。

不登校児が増加する一方で、学校制度から外れたN高や類学舎で不登校の子どもたちが活き活きとしている事実があるとし、そこから考え得る「学校の存在意義」とは何か、「真の学び」とは何か。

現行の法律や制度を踏まえつつ、「皆さんと、自分たちはどう考え、実現していくのか」を考えたいと述べました。

馬場と齋藤が登だんする前に、当日の参加者の方に向けて、類学舎を視察してくださった京都市立東山開睛館の石塚先生から、その感想や気づきが語られました。

石塚先生が最初に気付いたのは類学舎生の表情と振る舞い。キラキラした表情でさわやかな挨拶、礼儀正しい振る舞いに引かれたといいます。

また、異学年が交じって学ぶグループ探求の講義では、年長の生徒が皆の意見を引き出し、年下の子には丁寧に説明する様子に感心したということです。さらに類学舎生みんなが相手の意見をしっかり聞いてうなずき、相手を否定することなく、探求を進めている姿にも感動したと語りました。

類学舎生によって、いろんな角度からの意見が出てきますが、授業の手綱を握る馬場が彼ら彼女らの意見をうまく受け止め、探求を深めていく様にも大いに感服しました、と話しました。(なんと、後日、石塚先生は「すごいぞ!類学舎」という新聞まで作っていただきました)。

勉強会は盛り上がり、いよいよ馬場と齋藤の登だんです。

●時代の期待に応える形で

まず類学舎の取り組みについて、馬場は株式会社類設計室が、教育事業部を立ち上げた経緯を話しました。

「類としてどのような思いを持って教育事業を立ち上げたかと申しますと、『活力ある社会をつくる、そのための人をつくっていく』という使命からです。

事業は1970年代に始まりましたが、その当時は大学に進学する人がまだ少なく、人々が教育に寄せる期待は子どもの成績に収束していました。そのため進学塾「類塾」という形になりました。ところが時代を経るにつれて、子どもたちの活力がどんどん下がっていきました。その反省もあって現在の類学舎という形になったのです」

齋藤もこう話しました。

「弊社は教育だけにかかわらず、生物が哺乳類から人類へと進化する過程をあらゆる角度から皆で考え、追求の歴史があります。

その中で、子どもの成長には『遊び』が重要であるということに気付きました。そして『遊び』とともに、『仕事』が子どもたちの学びにとっても、大切であるという考えに至りました。

わたしたちは、この2つについて試行錯誤しながら、教育事業の中で実践してきました。そして、それらを統合したのが類学舎なんです」

●異学年の中で学ぶ効用

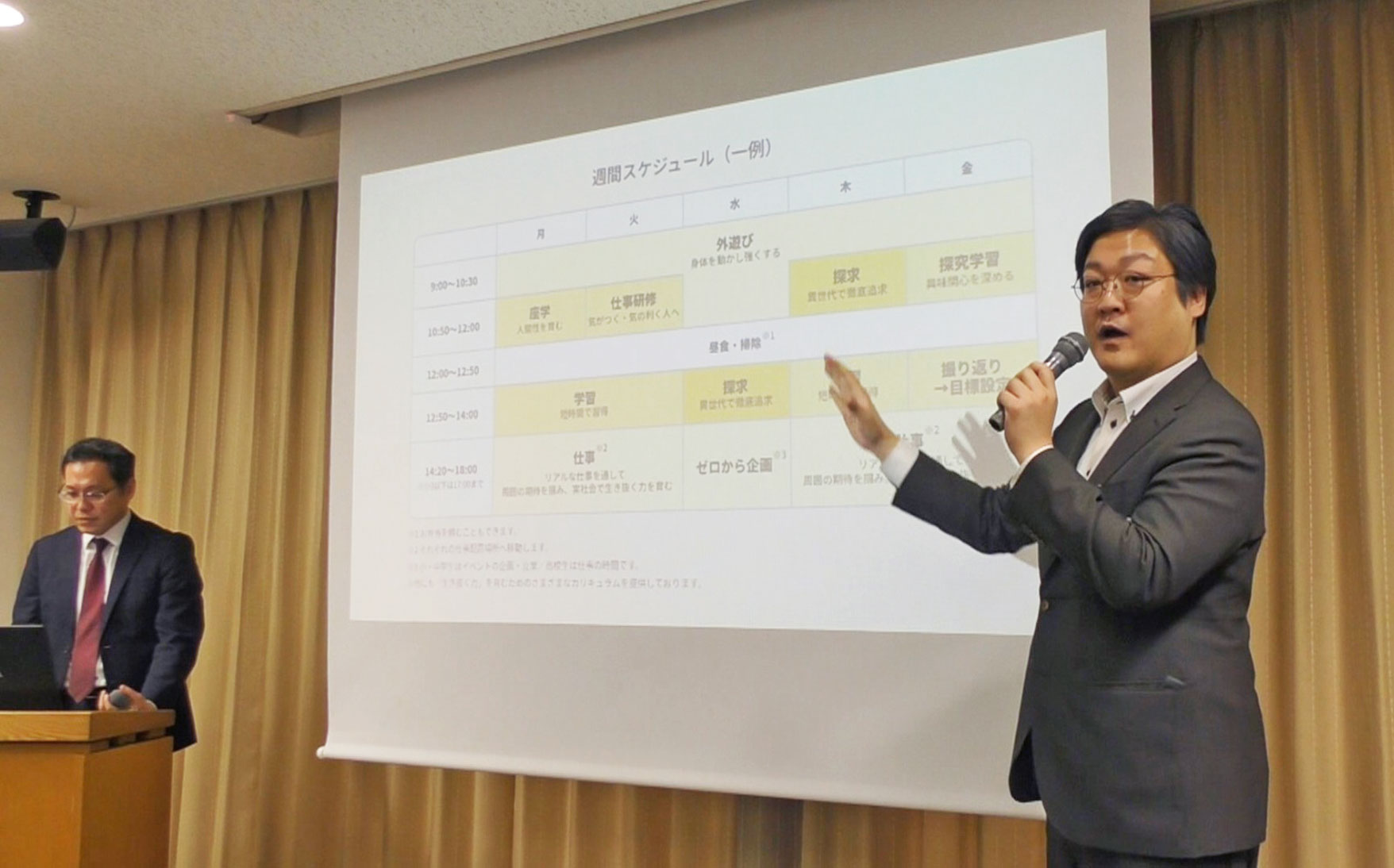

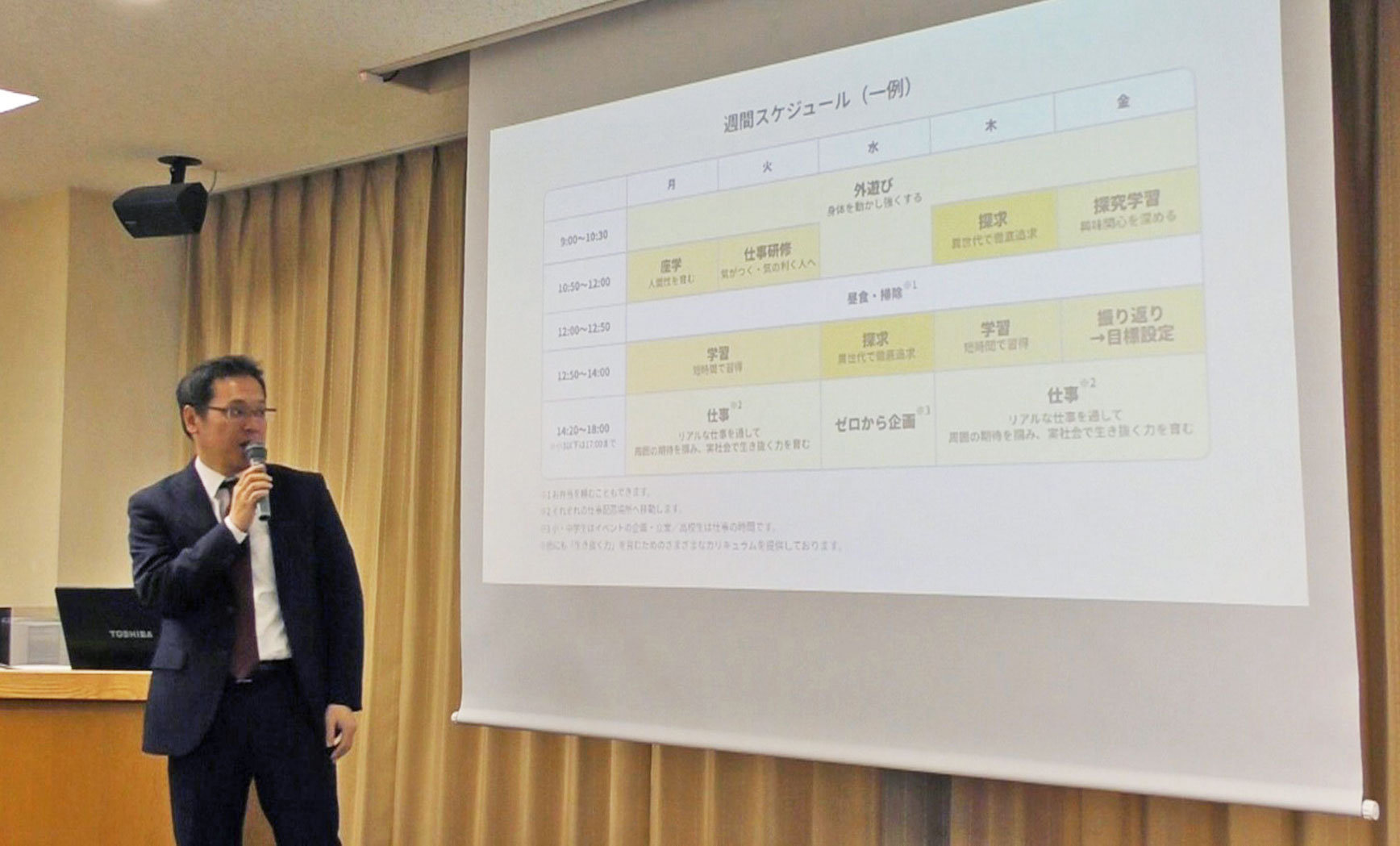

では、類学舎のカリキュラムがどのような理念でもってつくられているか。それについて馬場が説明をしました。

「まず目標を申しますと、『生き抜く力』をつけるということが第一にあります。

それに加えて『心身ともに健やかに』『感謝の念』『熱中できる姿勢』『最後までやり抜く』など、これらの力を育てる内容になっています」と語りました。

類学舎の特徴で、具体的に実施されているのは「異学年」での学びです。

学校制度では同年齢での学級運営が当たり前になっていますが、類学舎の探求講座は異年齢の仲間で学びが進められます。

「同学年であれば『比べられる』体格や能力であっても、異学年なら否定されない。また、子どもたちの対象世界がお兄ちゃん、お姉ちゃん、大人の世界に広がったりとか、逆に下の子どもたちからの本質的な問いが上の子どもたちに響いたりします。このように、異学年の学びは、教え合いが生まれるんです」(馬場)

●講師陣の意識を変える

類学舎がスタートして約4年。携わる大人たちは日々、類学舎生の成長を目の当たりしてきました。その成果に塾生の皆さんは目を見開き、心揺さぶられたようです。

ただ、類学舎という形まで来るには、さまざまな挑戦があり、乗り越えるべき壁もありました。その最たるもの、それは「講師の意識を変えていくことだった」と、馬場と齋藤は口を揃えて語りました。

それまでテスト結果で評価する教育をしてきた講師たちも、これまでのテスト中心の教育が、子どもたちの活力を低下させていることには気付いていました。一方、「遊び」や「仕事」が大切ということも、教育の追求によって、理解していました。

しかし、分かっていても――。講師たちも、頭だけでなく、腑に落ちるまでは、大きな意識転換が必要でした。

がっちり頭に絡み付いた観念を振りほどくには、現状に甘んじず、あまねく人たちの期待を掴んでそれに応えようとしてきた類の講師たちにとっても、大変だったということです。

増える不登校児など、学校制度は今、大きな曲がり角に来ています。馬場はこう述べました。

「子どもたちは『勉強なんて、どこでもできるじゃん。勉強は塾でいいじゃん』と思っています。子どもたちにとって、学校は『友達に会いにくるところ』となっています。学校は、仲間づくり、集団づくりの場になっていいと思います」

最後に、初田先生から「類の教育は、これこそみんなが目指しているキャリア教育の形でもあり、PBLでもある。類学舎の場合は、『P』はProblemにも、Projectにもなっている」と、おっしゃっていただきました。

齋藤は後日、塾生の方々からの感想の中で、「悔しかったのは、類学舎さんには、『考え抜かれたプロセス』がある」というコメントが印象に残ったと言います。

この言葉は、類の教育事業がこれまでさまざまな挑戦をしてきて、今、類学舎という次代の教育における型を築きつつあることへの褒め言葉だといえるかもしれません。一方で、未来を生きていく子どもたちのために、類学舎と同じく、新しい教育に取り組んでいこうとする、教育のプロからの新たな決意のようにも思えます。

今回の馬場と齋藤の登だんは時間にして30分という短い時間でしたが、終了直後、「私も視察をさせてほしい」という塾生の方々が、2人のもとへ駆けつけてくださいました。

類学舎は未来へ通じる教育の実践の場であると同時に、教育事業の共創基盤の一つであるといえます。