革新的な教養教育拠点の実現

ある秋の日の午後、営業の庄は竣工後の建物を初めて訪れました。ちょうど授業がほとんど終わった時間帯、地下のサンクンガーデンやアリーナには多くの学生であふれ、ノートを広げる者、パソコンを開く者、議論する者、それぞれが主体的に学んでいる光景がそこにありました。1人の学生に建物の使い勝手を尋ねたところ、「こんなにすばらしい建物を設計してくれてありがとうございます」と思いがけない言葉。プロジェクトに初期から関わってきた者として、胸の底から喜びがこみ上げるのを感じました。

東京大学21KOMCEE(理想の教育棟)は、「すべては学生のために」をコンセプトに類設計室と東京大学の研究者チームが一体となって取り組んだプロジェクトであり、これまでにない革新的な教養教育空間の実現を目指しました。2011年の1期(West)の竣工後、施設のHPは月3000人、世界19カ国からアクセスがあり、多くの教育・建築情報誌に紹介されるなど、社会の注目と期待の大きさが現れています。

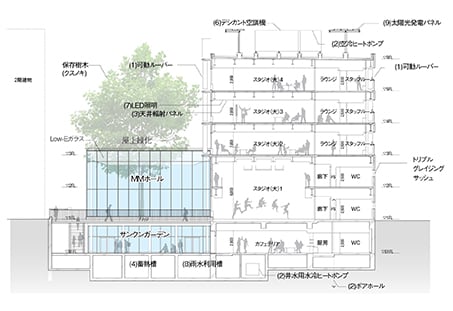

設計に当たって、「アクティブ・ラーニング」「周辺環境との共存」「ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)」の3つのテーマを設定しました。

新しい学びの場を創る

従来の一方通行の知識を吸収する講義形式では対応できない時代がやってきています。IT化により氾濫する情報、経済・環境・教育、あらゆる分野において未解決の問題が横たわる現代において、課題の本質を捉え知識を再統合する「自考力」が一人ひとりに求められています。

このプロジェクトにおいて提案された「アクティブ・ラーニング」とは、小グループに分かれた学生たちが、調べ、話し合い、発表しながら答えを導き出していく新しい学習スタイル。このため、従来の教壇を中心とした講義室ではなく、正面性のない大小さまざまなスタジオの中に、課題に応じて自在な組み合わせができるテーブル、タブレット型PC、プレゼンテーション設備を用意しました。主体的な学びを支援するスタジオの周りには、講義時間以外でも学生同士そして講師と語り合えるラウンジ・カフェテリア・中庭を立体的に配置し、「集中」と「親和」という質の異なる空間を介して、あらゆる活動が学びに結びつけられています。

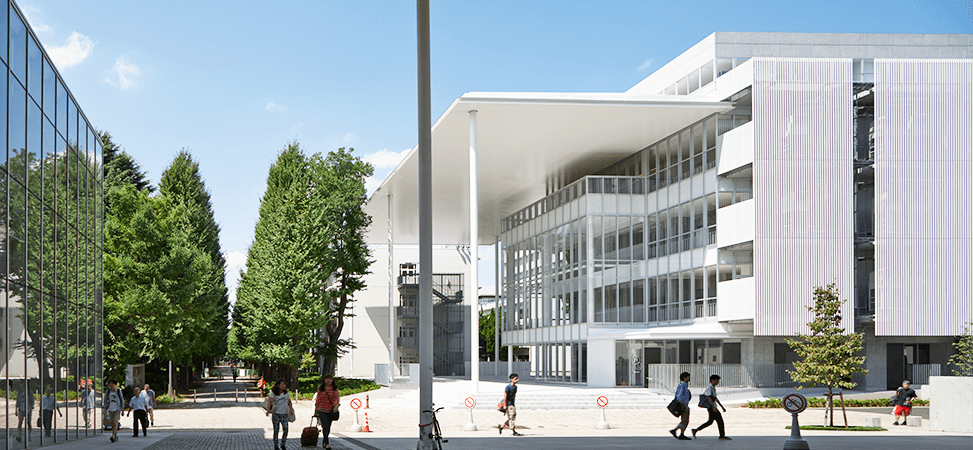

キャンパスのアイデンティティを継承する

歴史が醸し出すキャンパスのアイデンティティを継承するため、設計に当たっては、自然環境そして既存建物との共存に最大限配慮しました。駒場農学校時代からキャンパスの主軸となっている銀杏並木や周囲の豊かな自然との調和に配慮し、クスノキの大樹を保全し、景観の中心に据えています。ホール等の大空間は地下に埋めることで高さを抑え、周囲の建物や緑になじむ計画としています。また、カフェテリア・ホワイエに面する屋外テラス(サンクンガーデン)や建物中央の東西の通り抜けなど、外部との接点となる活動空間は、コミュニケーションプラザ(2006年竣工、当社設計)をはじめとする周辺施設と連携させました。

「建物は単独で存在するものではないと考え、外部空間を丁寧に読み解き、周辺環境との共存を図ることで、キャンパスの魅力をさらに引き出すことを試みました」(ディレクター、田村)。

エネルギー消費を35%減、最先端のゼロ・エネルギー・ビル

「ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)」とは、将来的にエネルギー使用量をゼロにするための技術開発とモニタリングを行うというコンセプト。竣工後3年間はこれまでの建物と比べてエネルギー消費率を35%削減することを目指し、その後更に削減率を高めていく計画としています。

ここでは、地下水と地中熱回収パイプから取り出した地熱エネルギーを水循環によって搬送し、天井面の輻射パネルで冷暖房を行っています。また、自然換気に加えて、除湿空調システム(デシカント空調)を用い、除湿に伴う熱エネルギーも循環利用しています。これによって、空気の搬送動力を低減し、自然エネルギー利用を極限まで高めるとともに、室内環境も向上させました。開口部には、可動ルーバーと自動開閉換気口を設置し、時刻ごとの日射・通風制御を行い、さらにこれらを人工知能によって総合的に自動制御するシステムを導入しました。「この制御プログラムの特徴は、完成したものではなく、学生が参加し学生とともに最適な制御を学んでいくことにあります」と、このシステムを提案した環境設備担当の斎藤はこれまでの省エネシステムとの違いを説明します。

教育の可能性を提示する

2011年には、2期のプロポーザルで再び当社が当選。理系実験・実習をテーマとした2期棟(East)は、アクティブ・ラーニング・スタジオの理系実験版として、実験内容に応じて実験台のレイアウトを変えられる実験室を中心に構成しました。学生の実験への参加度を高めるため、見通しの良い無柱の大空間とし、ガラスパーテンションや必要な時だけ仕切れる移動間仕切りを備えています。

銀杏並木に面したエントランスゲートは、隣接する建物と一体となったダイナミックな空間を形成し、学生と講師の新たな交流スペースを創出。東西に並ぶWestとはガラスのホールとサンクンガーデンでつなぎ、保存したクスの大樹を核にキャンパス・ランドスケープを再構築しました。スタジオとオープンスペースが連続する空間構成は、1つの講義室にとどまらない深い追求を誘発。これからの教育の可能性を社会に提示しています。

" alt="">

" alt="">