「建設通信新聞」に弊社インタビューが掲載

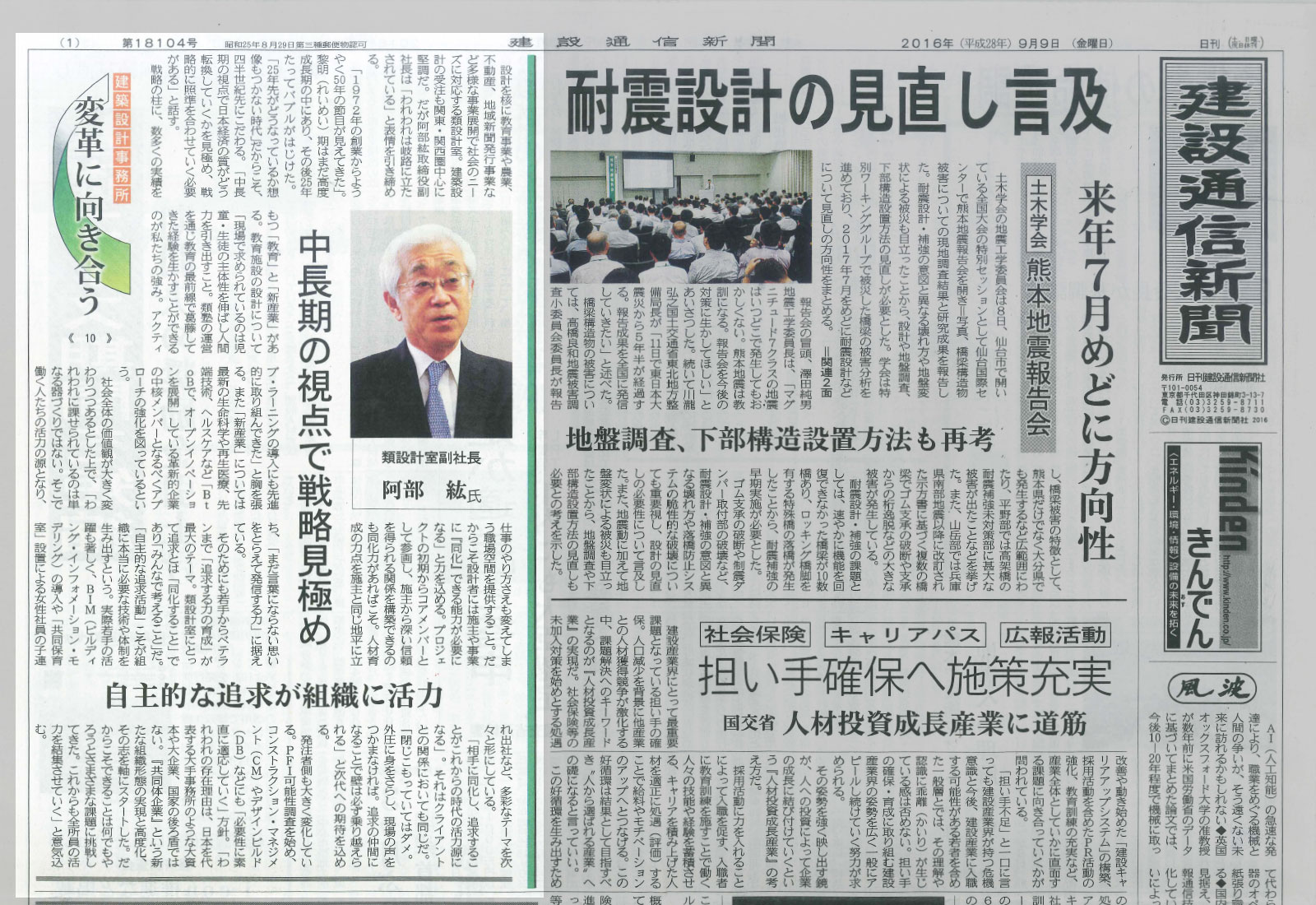

建設通信新聞(2016年9月9日版 1面 )「建築設計事務所/変革に向き合う」のコーナーで、副社長阿部紘のインタビューが掲載されました。

* * * * * *

【類設計室副社長 阿部紘/中長期の視点で戦略見極め/自主的な追求が組織に活力】

設計を核に教育事業や農業、不動産、 地域新聞発行事業など多様な事業展開で社会のニーズに対応する類設計室。建築設計の受注も関東・関西圏中心に堅調だ。 だが阿部紘取締役副社長は「われわれは岐路に立たされている」と表情を引き締める。

「1972年の創業からようやく50年の節目が見えてきた」。黎明(れいめい)期はまだ高度成長期の中にあり、その後25年たってバブルがはじけた。 「25年先がどうなっているか想像もつかない時代」だからこそ、四半世紀先にこだわる。「中長期の視点で日本経済の質がどう転換していくかを見極め、 戦略的に照準を合わせていく必要がある」と話す。

戦略の柱に、数多くの実績をもつ「教育」と「新産業」がある。教育施設の設計について「現場で求められているのは児童・生徒の主体性を伸ばし人間力を引き出すこと。類塾の運営を通じ教育の最前線で葛藤してきた経験を生かすことができるのが私たちの強み。 アクティブ・ラーニングの導入にも先進的に取り組んできた」と胸を張る。また「新産業」については最新の生命科学や再生医療、先端技術、ヘルスケアなど「BtoBで、オープンイノベーションを展開」している革新的企業の中核メンバーとなるべくアプローチの強化を図っているという。

社会全体の価値観が大きく変わりつつあるとした上で、「われわれに課せられているのは単なる器づくりではない。そこで働く人たちの活力の源となり、仕事のやり方さえも変えてしまう職場空間を提供すること。だからこそ設計者には施主や事業に『同化』できる能力が必要になる」と力を込める。プロジェクトの初期からコアメンバーとして参画し、施主から深い信頼を得られる関係を構築できるのも同化力があればこそ。人材育成の力点を施主と同じ地平に立ち、「まだ言葉にならない思いをとらえて発信する力」に据えている。

そのためにも若手からベテランまで「追求する力の育成」が最大のテーマ。類設計室にとって追求とは「同化すること」であり「みんなで考えること」だ。「自主的な追求活動」こそが組織に本当に必要な技術や体制を生み出すという。実際若手の活躍も著しく、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)の導入や「共同保育室」設置による女性社員の子連れ出社など、多彩なテーマを次々と形にしている。

「相手に同化し、追求することがこれからの時代の活力源になる」。 それはクライアントとの関係においても同じだ。 「閉じこもっていてはダメ。 外圧に身をさらし、現場の声をつかまなければ。追求の仲間になることで壁は必ず乗り越えられる」 と次代への期待を込める。

発注者側も大きく変化している。PFI可能性調査を始め、コンストラクション・マネジメント(CM)やデザインビルド(DB)などにも「必要性に素直に適応していく」方針。「われわれの存在理由は、日本を代表する大手事務所のような大資本や大企業、国家の後ろ盾ではない。『共同体企業』という新たな組織形態の実現と高度化、その志を軸にスタートした。だからこそできることは何でもやろうとさまざまな課題に挑戦してきた。これからも全所員の活力を結集させていく」と意気込む。