投資戦略を支える

DX時代の修繕計画

近畿地区私大連盟加盟校の研修会

設計技術編

20大学が集う施設管理研修にて講演

9月12日(火)に同志社大学で開催された「近畿地区私立大学連盟加盟校第41回施設管理関係業務研修会」に、類設計室から3名がセミナー講師として参加しました。

この研修会は、私立大学の管財部や財務部など施設管理に携わる職員が、大学における施設管理の役割について理解を深め、担当者の資質を高めるとともに情報交換ならびに親睦を図ることを目的に年1回開かれています。今回の研修会には、大阪、兵庫、京都、奈良のおよそ20の私立大学、約50名の職員の方々が参加し、講演会やグループディスカッション、建物見学などのプログラムを通じて研鑽を深める1日となりました。

その中で当社は、今年度の幹事である同志社大学様からのご依頼を受け、施設の維持保全に関わる2つのテーマについて、講演をさせていただきました。

DX時代の長期修繕計画

1つ目のテーマは、『DX時代の長期修繕計画』について。当社で大学や公共住宅部門などからの長期修繕計画業務を担当する営繕部の村田・田中が、大学経営における長期修繕計画の現在的な意義、そして、社会全体でDX化が進む中で、施設の維持管理業務がどのように変わっていくのかについて講演しました。

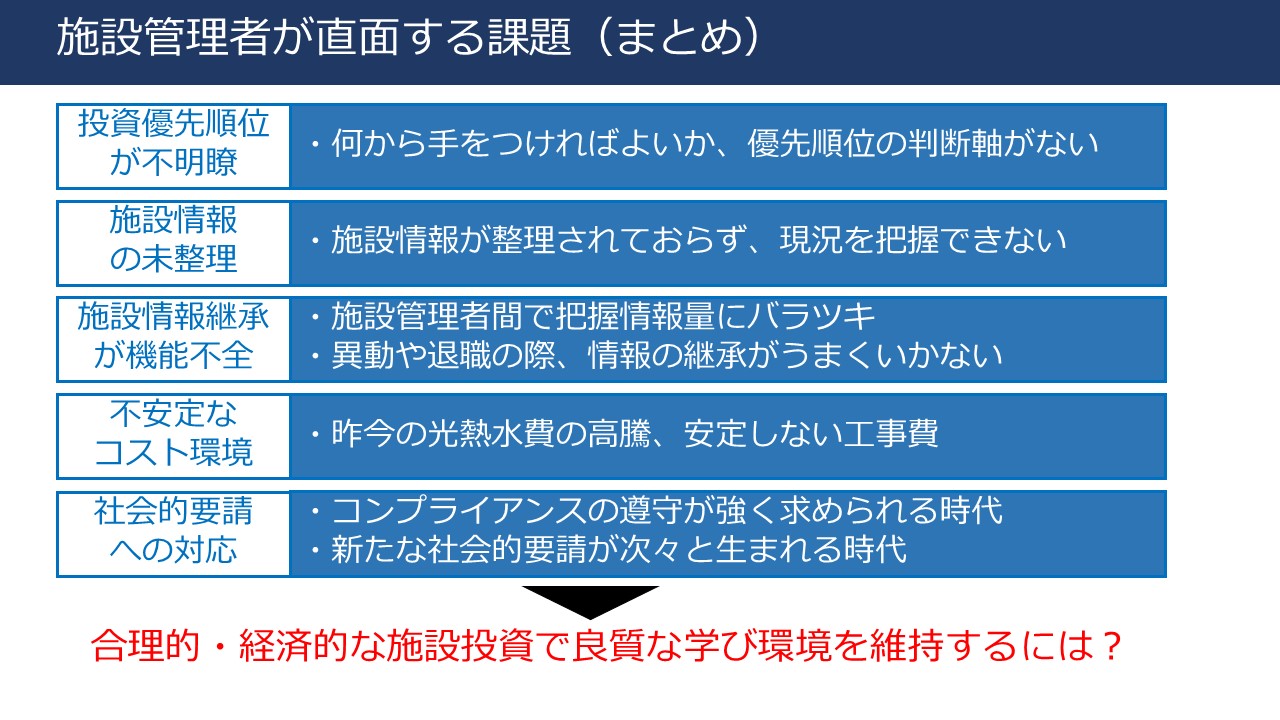

大学施設管理における課題・外圧

施設の管理者は、利用者からの「雨漏りしている」「空調の効きが悪い」「トイレが詰まっている」という日々発生する課題に加えて、施設の現況を把握できない、何から手をつけてよいか分からないなど様々な課題に直面しています。

そのような中で、施設を適正に維持管理していくための予算化、工事発注、品質管理を行っていかなければなりません。この解決策のひとつが長期修繕計画です。

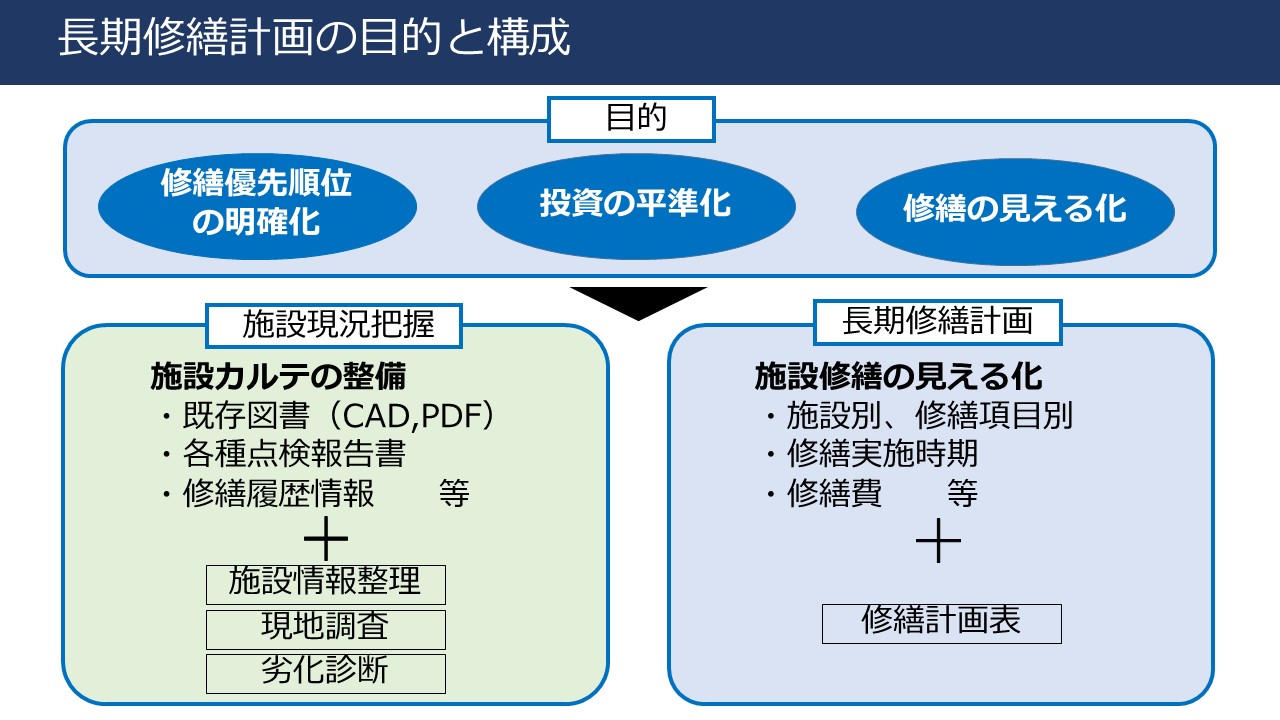

施設カルテによる情報一元化と劣化評価

長期修繕計画の策定には施設の現況把握は重要です。施設の基本情報と劣化診断マニュアルによる客観的評価から成る「施設カルテ」によって施設現況を把握し、施設情報一元化と劣化評価=修繕優先順位の明確化を行います。既存図面や各種点検報告書、修繕履歴などの机上調査、加えて現地調査による劣化診断は、長期修繕計画を立案する上での基礎データとなります。

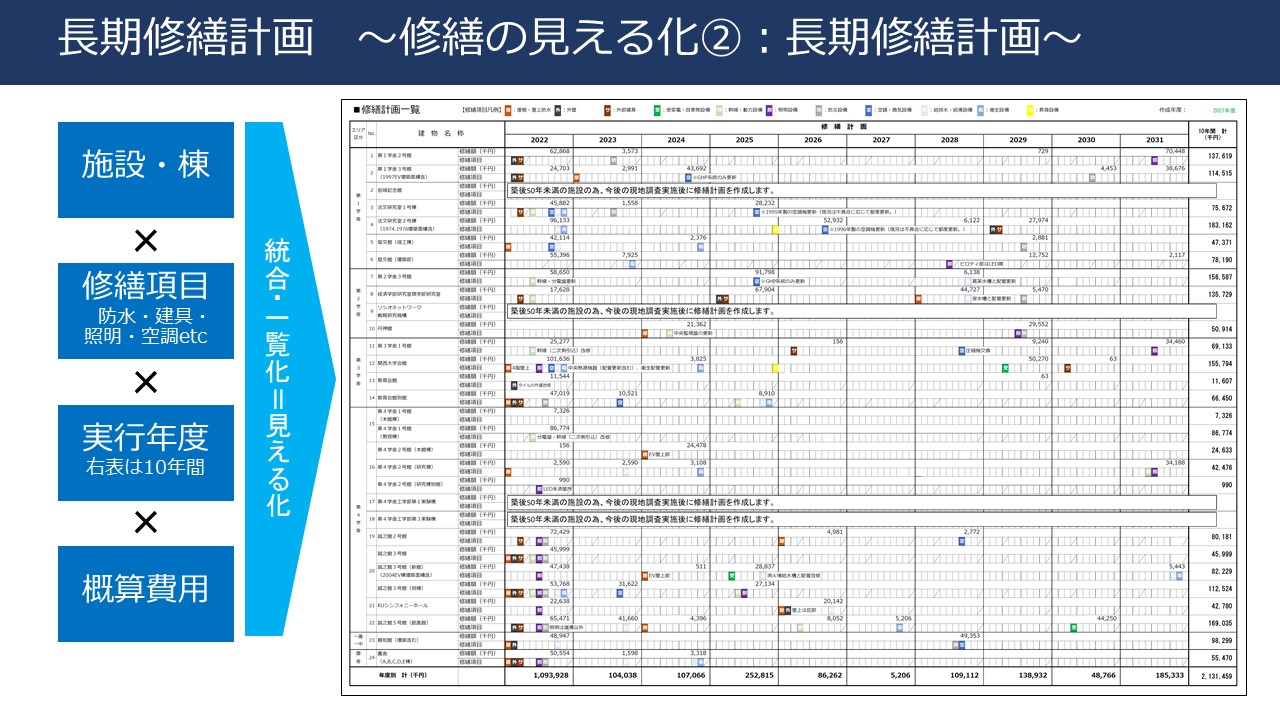

長期修繕計画に修繕の見える化

長期修繕計画は、施設カルテの劣化状況や修繕履歴情報に基づき、各年度の修繕費用を機械的に算出します。しかし大学施設の場合、建設年度の偏りなどにより修繕費が集中する年度が発生します。

この集中した修繕費を解消するために、安全性対策やインフラ対策、建物用途(利用目的)などにより、修繕項目ごと、建物ごとに優先すべき事項を決定し、修繕費用=予算の平準化を行います。

長期修繕計画とは、施設カルテという客観的根拠に、予算という現実的判断から、各施設、修繕項目、実行年度、修繕費用の「見える化」を行うものです。

DXが変える施設維持管理の姿

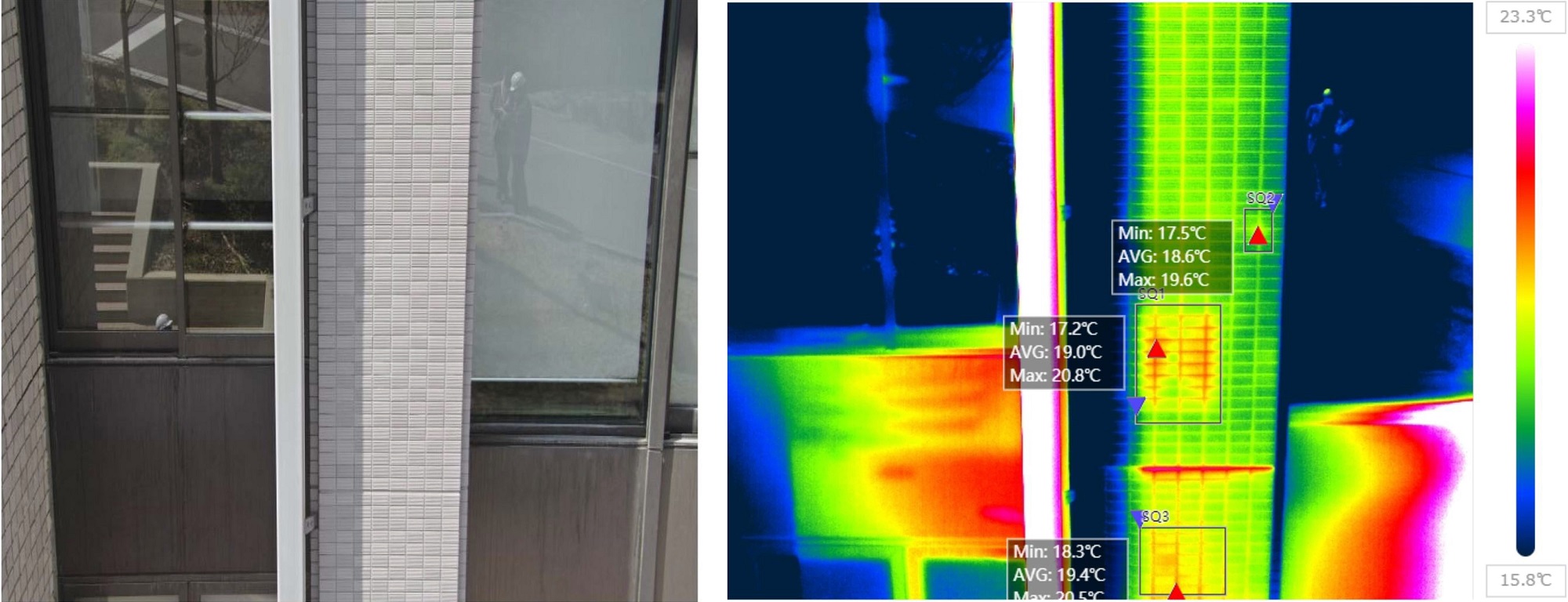

DX(デジタルトランスフォーメーション)は社会のあらゆる分野で進んでおり、施設維持管理の世界も例外ではありません。たとえばタブレット1枚で現場の調査・点検をこなしたり、赤外線カメラを搭載したドローンで建物の外壁や屋上防水の劣化状況を発見するなど、技術革新が着実に進んでいます。

この施設維持管理のDX化の中でも、今後核になると注目されているのがBIM(Building Information Modeling)。オブジェクトと呼ばれる3次元データに多様な情報を埋め込むことができるBIMの特徴を活用して、様々な試みが進んでいます。

たとえば、仕上げ別の床面積や建物内の設備を瞬時にリスト化・出力し、清掃や保守管理の発注資料を作成したり、機器や配管を経年で色分けし、3次元画像に表現することで、どの部分に修繕が迫っているかが一目で分かるようにするなど。部品ごとの情報をベースにして、長期修繕計画システムとの連携も可能です。

さらに期待されているのは、BIMが建設や改修、維持管理に関わる多くの人と情報の共有プラットフォームとなること。アクセス権限や共有ルールなど乗り越えるべき課題はありますが、実現すれば正確で最新の建物データが常に更新され続け、施設情報の拡散や引継ぎで苦労する施設管理者の負担が圧倒的に軽減することになります。

建築物のBIM化を強力に推進している国土交通省は、最終的に「国土のデジタル・ツイン化」を目指しています。これは、土地の形状・地番からその上の土木建築物まで、日本の国土と全く同じ(双子=ツイン)情報をデジタル空間に再構築し、不動産取引から建築物の申請、防災計画まで、このデジタル空間で管理しようという壮大な構想です。

BIM以外にも、維持管理に役立つ技術が次々と登場してきています。たとえば、専用カメラで撮影するだけで立体画像が作成でき、そこに情報を埋め込んだりBIMを立ち上げることも可能な「3Dスキャナ」もその一つです。

撮影・機材・クラウド:Matterport(https://matterport.com/ja)

建築DXは、携帯電話の出始めの頃のように、様々な可能性に拡散しながら日進月歩で変化しており、各技術の評価が落ち着くにはもう少しかかるかも知れません。しかし、いずれにしろ、大学の施設担当者様にとっての課題は、学生の皆さまや先生方が使うキャンパスを健全で快適な状態に保つことで、長期修繕計画もDX技術もそのためのもの。まずは、施設カルテのように各施設の状態を常に把握できる状態にすることが最も大切です。そのような提言で前半の講演会を締めさせていただきました。

文化財の復元と現代活用を両立した改修

2つ目の講演会のテーマは、『登録有形文化財(建造物)の改修』。

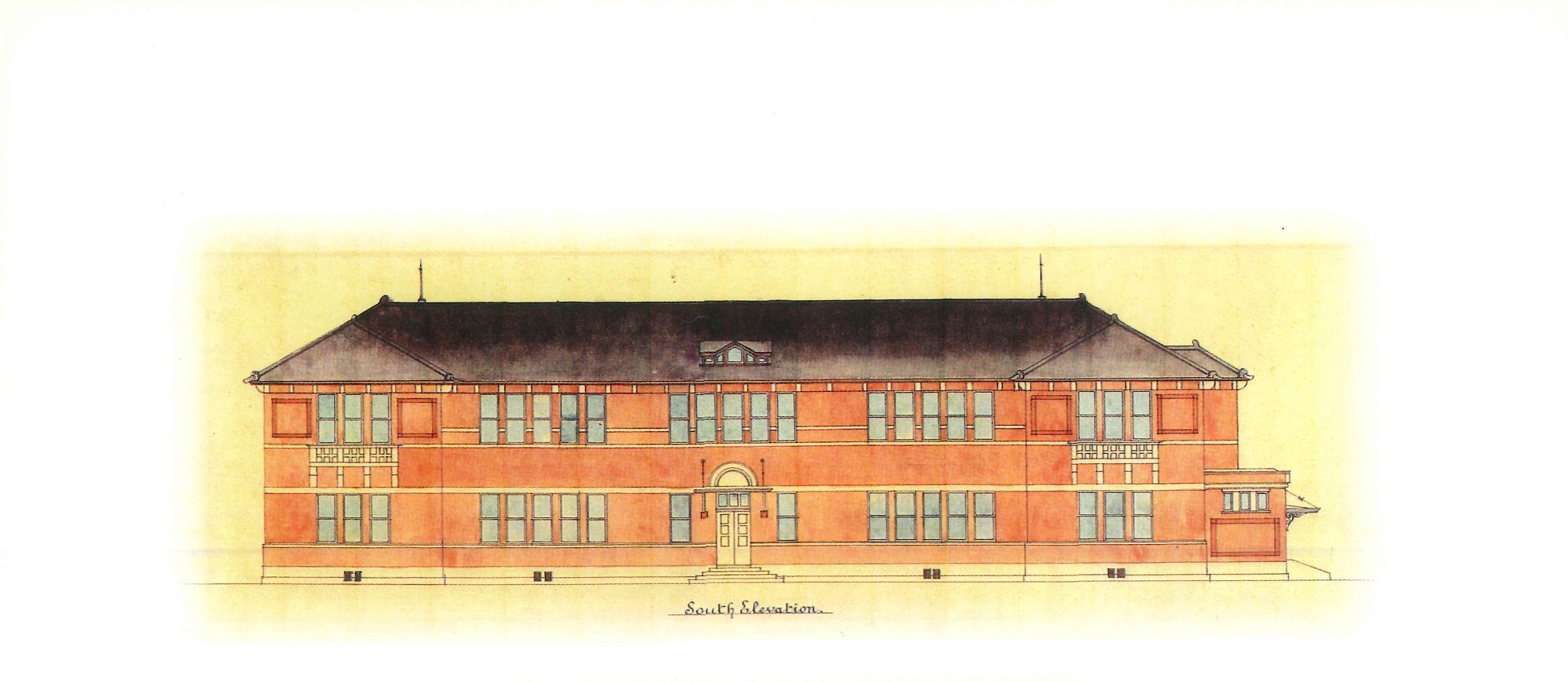

研修会場となった同志社今出川校地には、同志社大学の彰栄館や礼拝堂(設計:D.C.グリーン)や同志社女子大学のジェームズ館・栄光館(設計:武田五一)など、重要文化財や登録有形文化財に指定された建物が多く存在しています。そこで、当社が改修設計に携わったジェームズ館と栄光館を題材に、文化財建築を改修する際のセオリーについてディレクターの喜田が講演しました。

文化財建築改修の4つのセオリー

文化財建築改修のセオリーは、大きく4つあります。

1 竣工当時=“オリジナル”の徹底調査

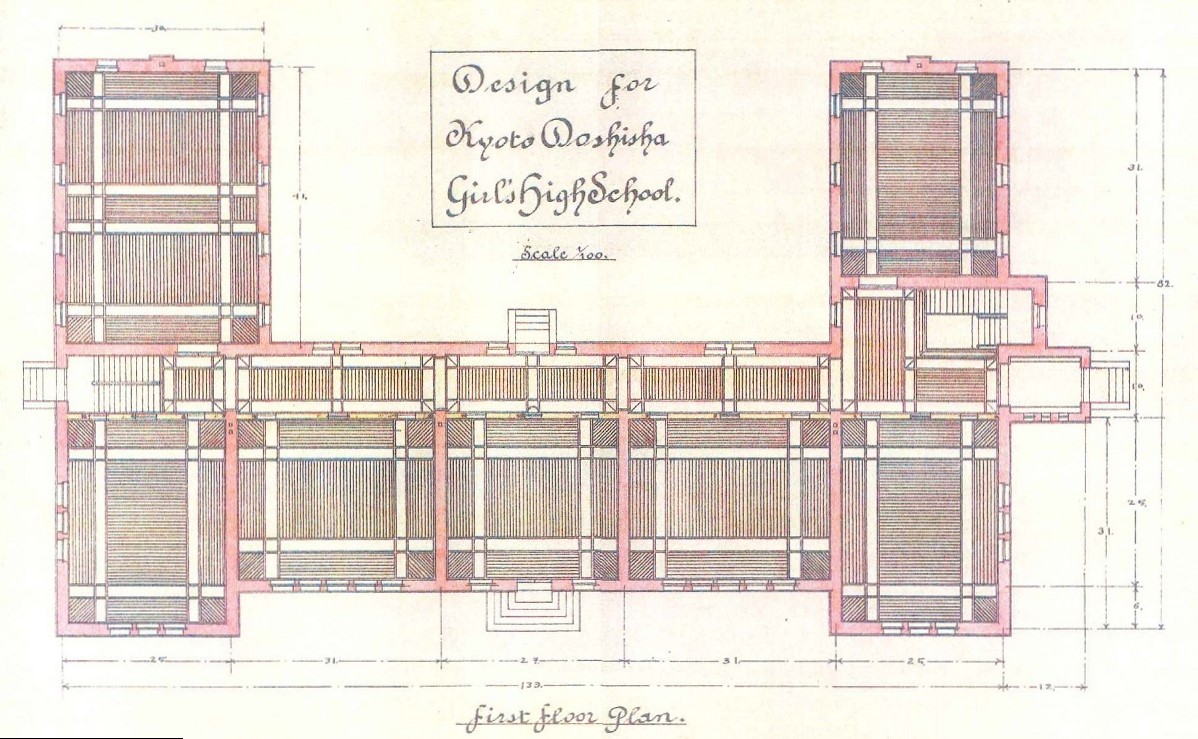

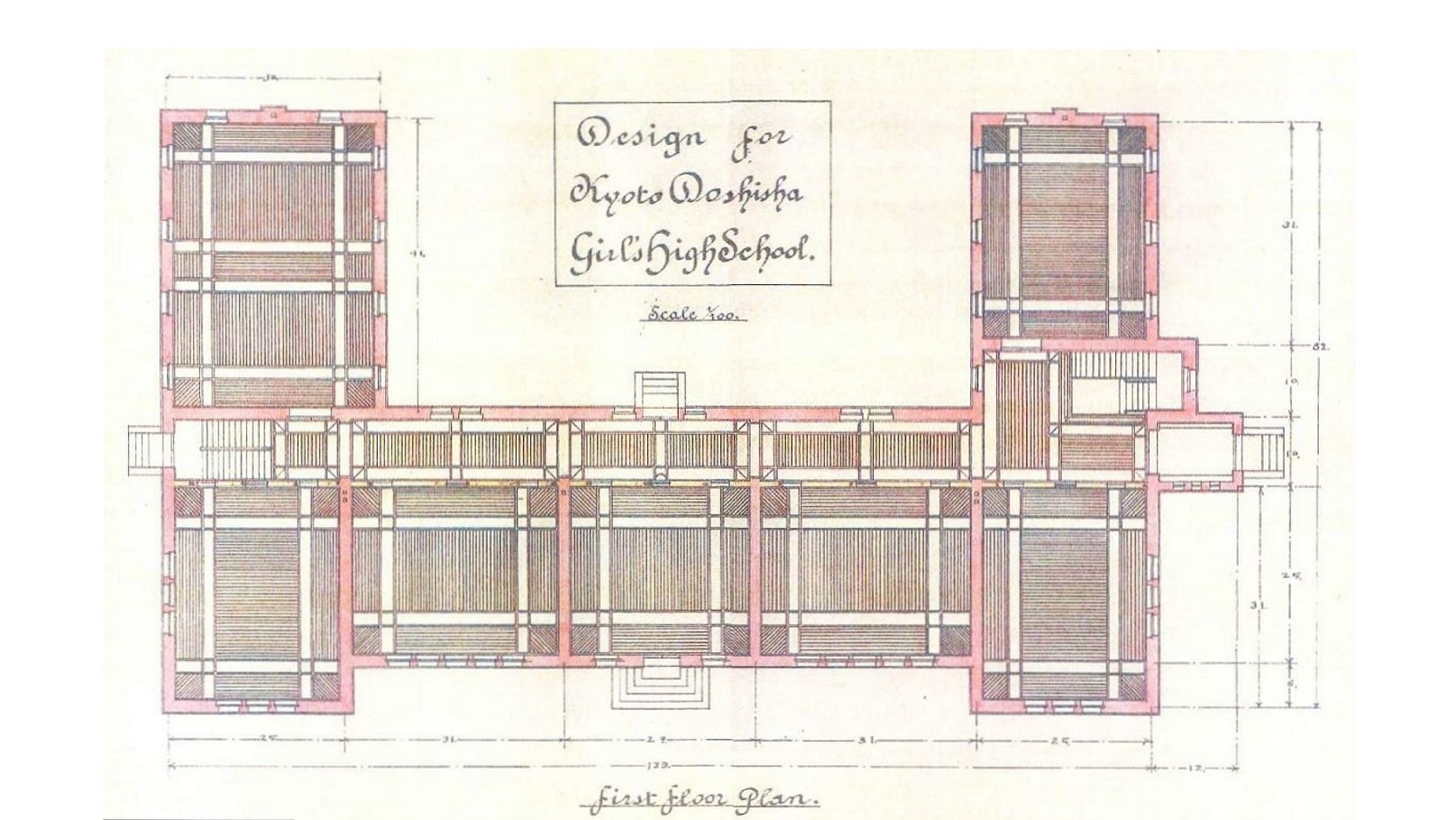

その建物の竣工当時の姿や状態に関する情報を可能な限り集めること。当時の設計図があれば良いですが、無い場合も多く、卒業アルバムや、社史や記念誌などの資料、また設計者に関する文献などから当時を再現します。

2 「オリジナルに復元するか否か」の判断

竣工以降の改修履歴を調査し、オリジナルのままの部分と新たに手を入れた部分を把握した上で、オリジナルに復元するか否かを判断します。オリジナルの復元には費用がかかる場合が多いので、後から手を加えたものでも優れた意匠や機能性を有していればあえて復元しないという判断もあります。

ジェームズ館の改修では、設計者である武田五一直筆の設計図書や特記仕様書、さらには1914年の竣工当時に撮られた写真にまで遡って「オリジナル」の徹底再現を試みています。

3 現代的な要請に応える

防火性能や避難動線等の安全性、エレベーターやスロープ等のバリアフリー、空調や換気による快適性といった現代的な要請を十分に満たす改修とすること。そうでなければ使われない建物となり、結果的に文化財は長持ちしません。

4 「可逆性」を持たせた改修とする

ポイントは、オリジナルに手を加える際に「どこに手を加えたのか」判別しやすくしておくこと。これにより、将来その部分が不要になった際にも、容易にオリジナルに戻せるからです。また、仮にオリジナルを撤去する必要がある場合でも、支障のない部分に一つだけオリジナルの設計を残しておけば、将来それを手がかりに復元することもできます。

たとえばジェームズ館にはエレベーター、栄光館には空調機械室を増築していますが、建物全体と調和させながらもオリジナル部分とは明確に区別・分離したデザインとしています。

講演会終了後は当社の案内で、講演の題材にもなったジェームズ館と栄光館を見学。どちらも近代日本建築史を代表する建物(栄光館は、2013年のNHK大河ドラマ「八重の桜」で綾瀬はるかが演じた主人公・新島八重の葬儀が行われた場所でもあります)とあって、大学職員の皆様もめいめいカメラを片手に内装空間のディテールや家具を撮影しながら建築巡りを楽しまれていました。

建築概要

同志社女子大学ジェームズ館

用途 |大学

建主 |学校法人同志社

施工 |清水建設・高砂熱学・きんでん

延床面積|1,400㎡(改修部)

階数 |地上2階地下1階

構造 |煉瓦造(改修部)

同志社女子大学栄光館

用途 |大学

建主 |学校法人同志社

施工 |ミラノ工務店

延床面積|3,258㎡(改修部)

階数 |地上2階地下1階

構造 |RC造(改修部)