地域と一体化する空間・環境技術の検証と実測

荒川区立尾久図書館2020年 東京都荒川区

設計技術編

計画の背景

公園の中の図書館

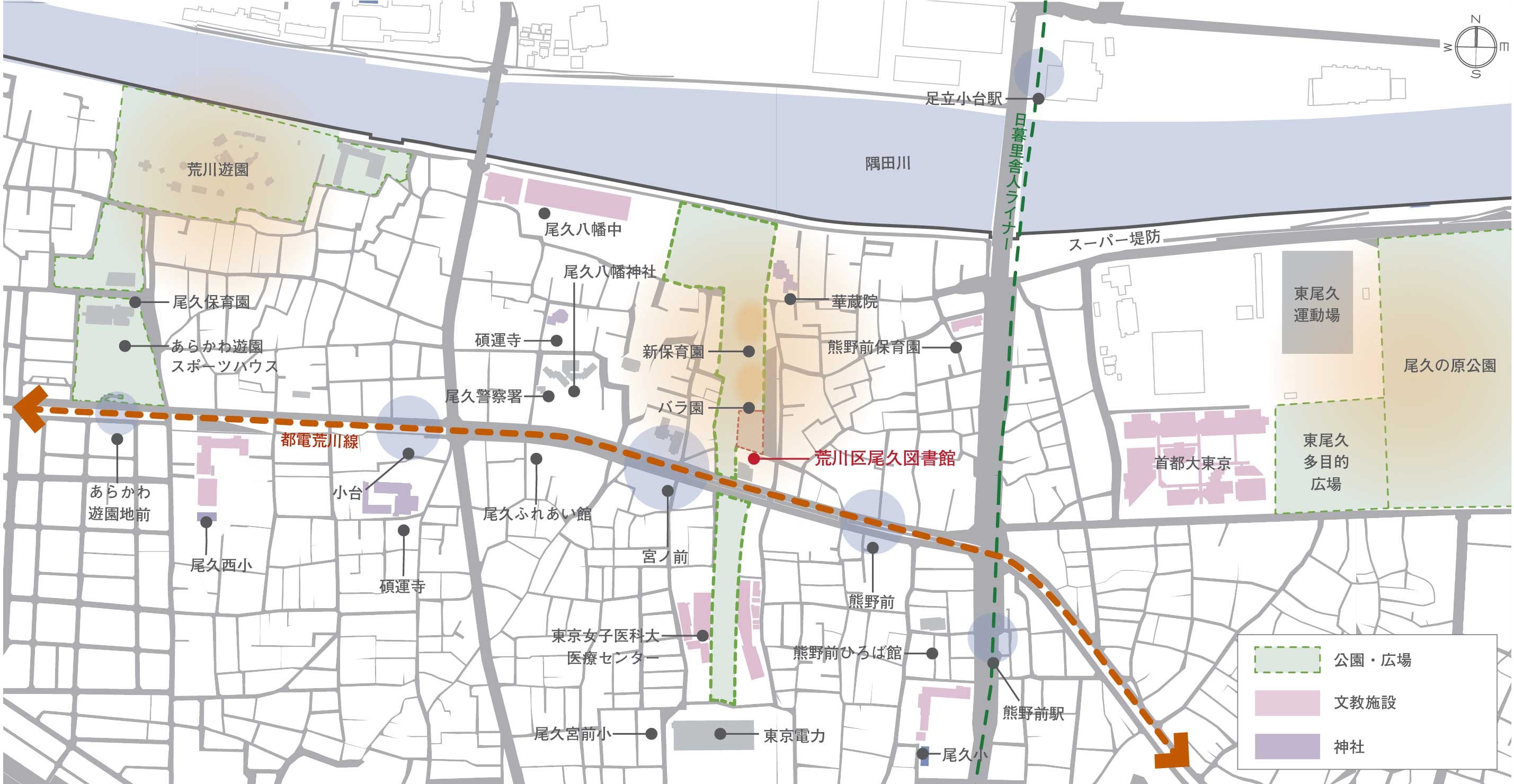

尾久図書館は、別の敷地にあった旧図書館の老朽化を契機として都市公園(宮前公園)の中に計画されたものだ。この宮前公園は、高架線下の土地の有効活用で、隅田川から続く細長いかたちをしている。広場、テニスコートの他、広いローズガーデンもある。ここに保育園が建てられ、続いてこの図書館も加わった。この細長い公園は、木造住宅密集地域の防火帯としても位置づけられている。

荒川区は「読書を愛するまち・あらかわ」宣言を行い、区として「本が身近にあるまちづくり」に力を入れている。図書館はその中核だ。中央館である「ゆいの森あらかわ」(2017年開館)は話題となり、続いて尾久図書館が新たな地域館のモデルとして区も注力した。荒川区の図書館はどれも区の直営なのだ。

出会いと交流の場づくり

本のみちとひろば

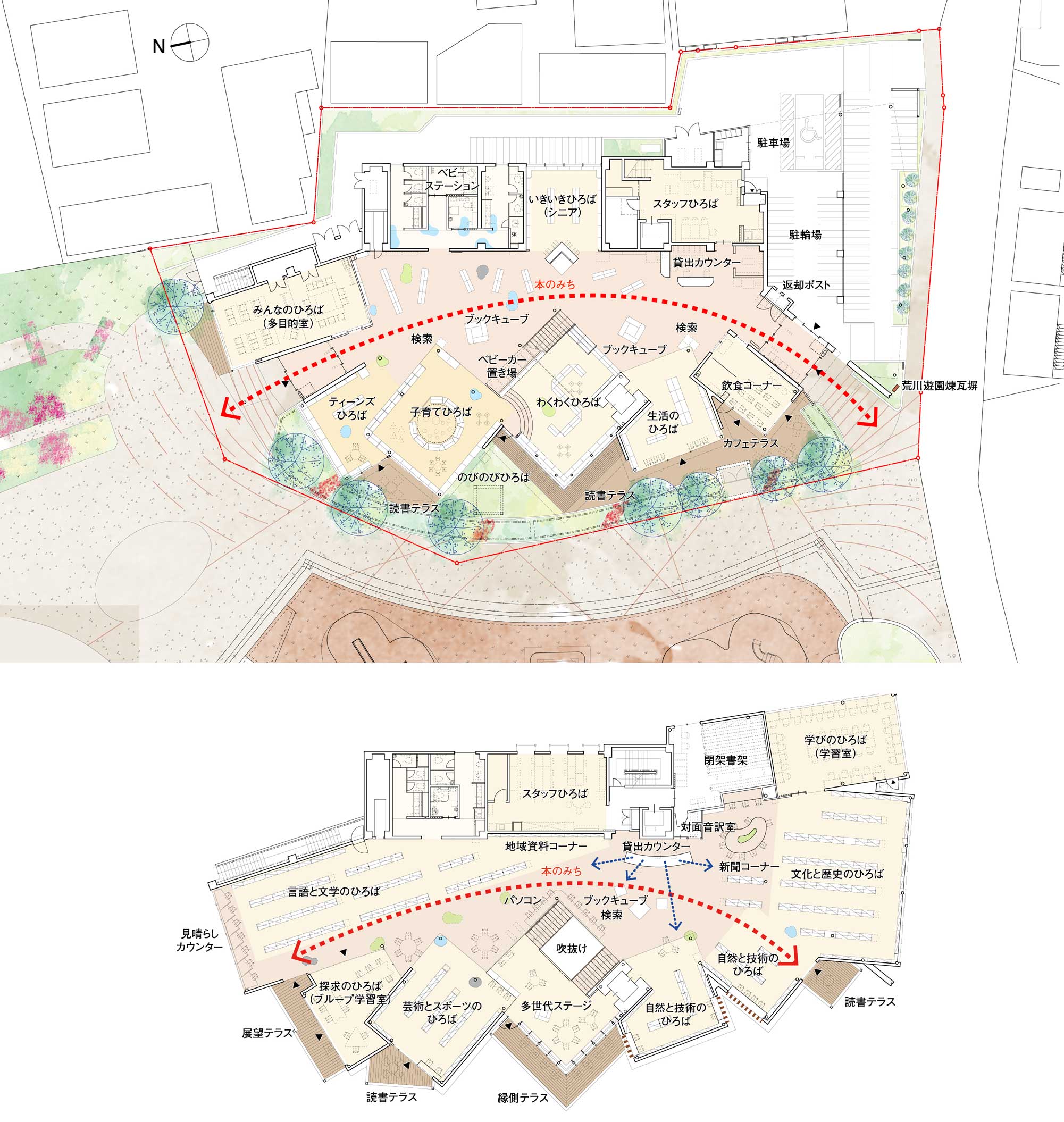

出会いと交流による人のつながりが地域に活力を与える。そのための場づくりを地域図書館で実現したい。これが設計コンセプトの根幹にある。そのため公園との一体化や連続性を重視し、主動線と滞留空間を緩やかにつないで回遊性を生み出すことが、計画の中心的な考えだ。

主動線は「本のみち」。南北に長い公園の南に位置するこの図書館の、さらに南側にあるエントランスからこのみちは始まっている。建物中央を貫通し、長い公園の園路を抜け、その先の隅田川のスーパー堤防まで至る、まちの、そして公園の散歩道をこの建物に貫入させた計画だ。

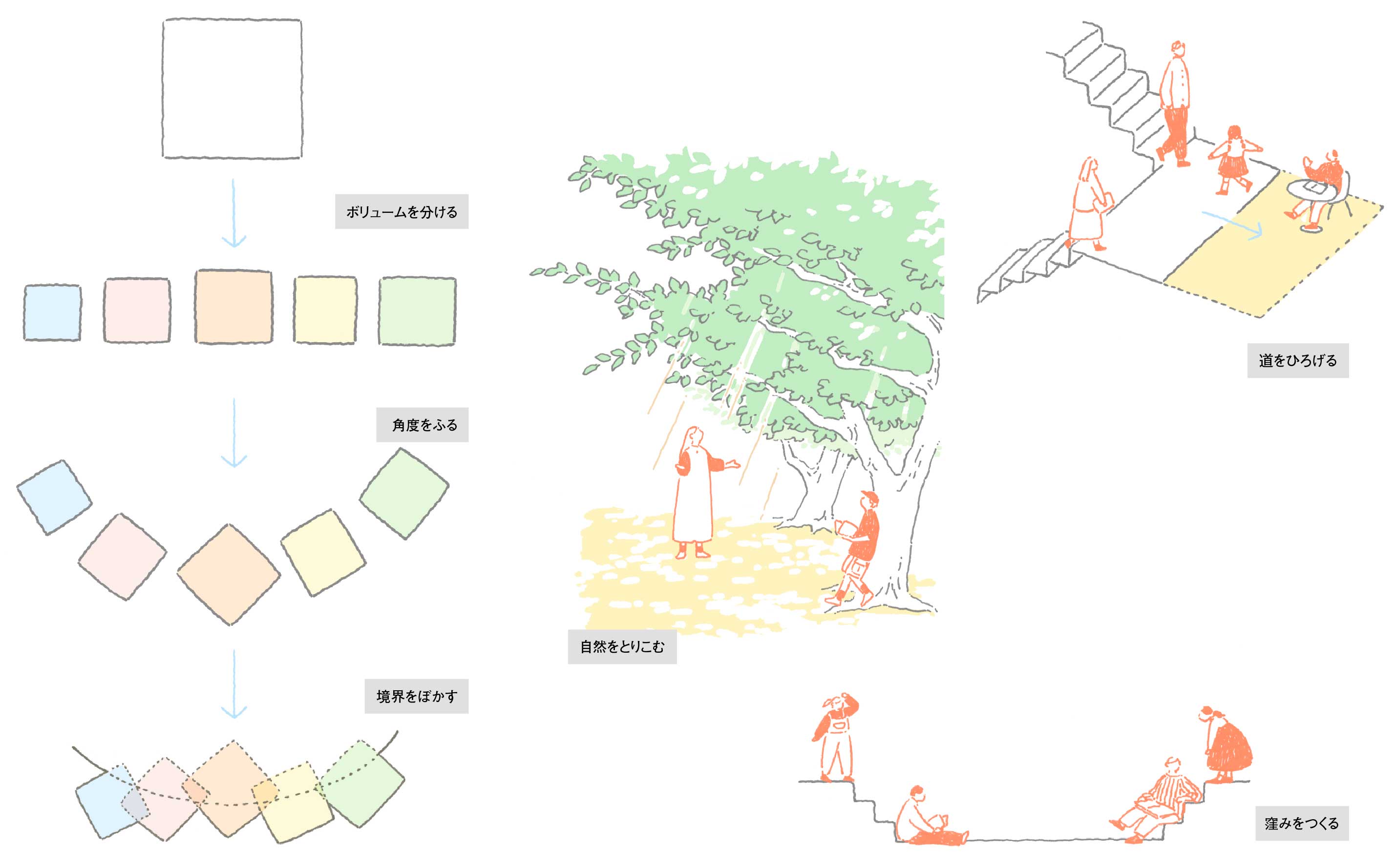

滞留空間は「ひろば」。約10m四方のキューブ空間を1つのひろばとして、そこに各世代ごとに親しまれる居場所になるよう、世代やジャンルを意識した本を置く。1階を子どもフロア、2階を大人フロアとしてゾーニングした上で、性格の違う12のひろばが配置されている。周辺住宅街のスケールに合わせ、建物のボリュームは7つのキューブに分節されているが、その1つのキューブが1つのひろばを形成している。このボリュームの分節は、外観のスケール調整と同時に、「ひろば」の性格分けを叶える両義性がある。

世代やジャンルが異なる「ひろば」を、「本のみち」と開放的につなげることで、それぞれの世代が交流し、循環が生まれる。そうした回遊性を生む散歩型の図書館として計画された。移動にともなう、出会いや交流を生むねらいがある。本のみちは書架やベンチ(ブックキューブ)が設置されて滞留性も孕んだにぎやかな通りだ。先まで視線は通るが、緩やかに湾曲していて最後までは見通せない。ひろばとしてのキューブは本のみち側とその逆の公園側の両方に開けて全方位に視線が通るが、それぞれに角度が振れていてどこかで視線は途切れている。その結果、奥が気になる空間が生まれ、さらに散歩を誘発してゆく。

周辺環境に合わせる

建物は周辺の住宅街になじませるために、高さを抑え、ボリュームを7つのキューブに分節している。分節はボリュームだけではない。各ボリュームは外壁の仕上げも変えることで個性化し、別の建物が軒を連ねた印象を与えている。いくつかの外壁にはレンガ調タイルを使用し、地域の歴史性を外観に表した。レンガ製造は尾久の近代を象徴する産業で、多くの工場が建てられていた。その歴史を後世に伝えるため、かつての工場のレンガ塀の一部を移設・展示している。

公園との一体化をねらって、各キューブの1階は腰壁の上に横連窓、掃き出し窓、ガラス戸といったすっかり開放的な構成。室内のひろばは屋外テラスを通じて公園とつながっている。

自然環境を採り込む

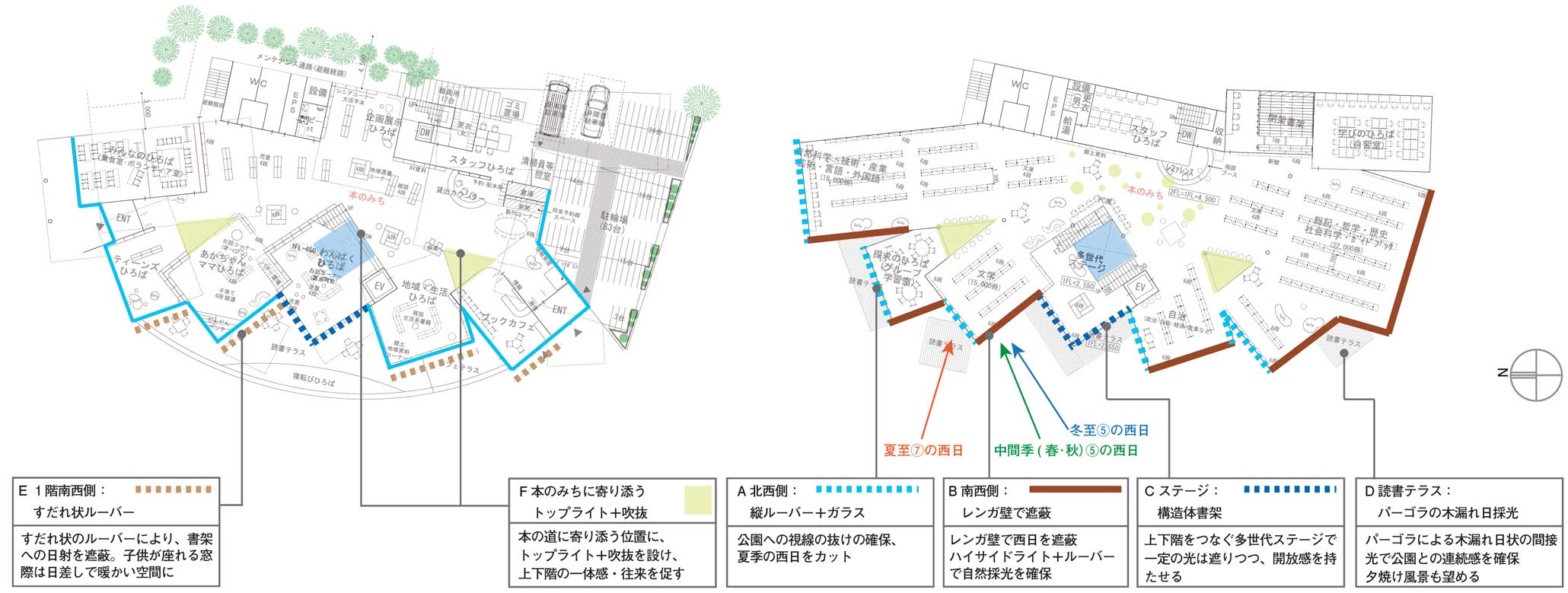

風景は取り込み、西日は遮る

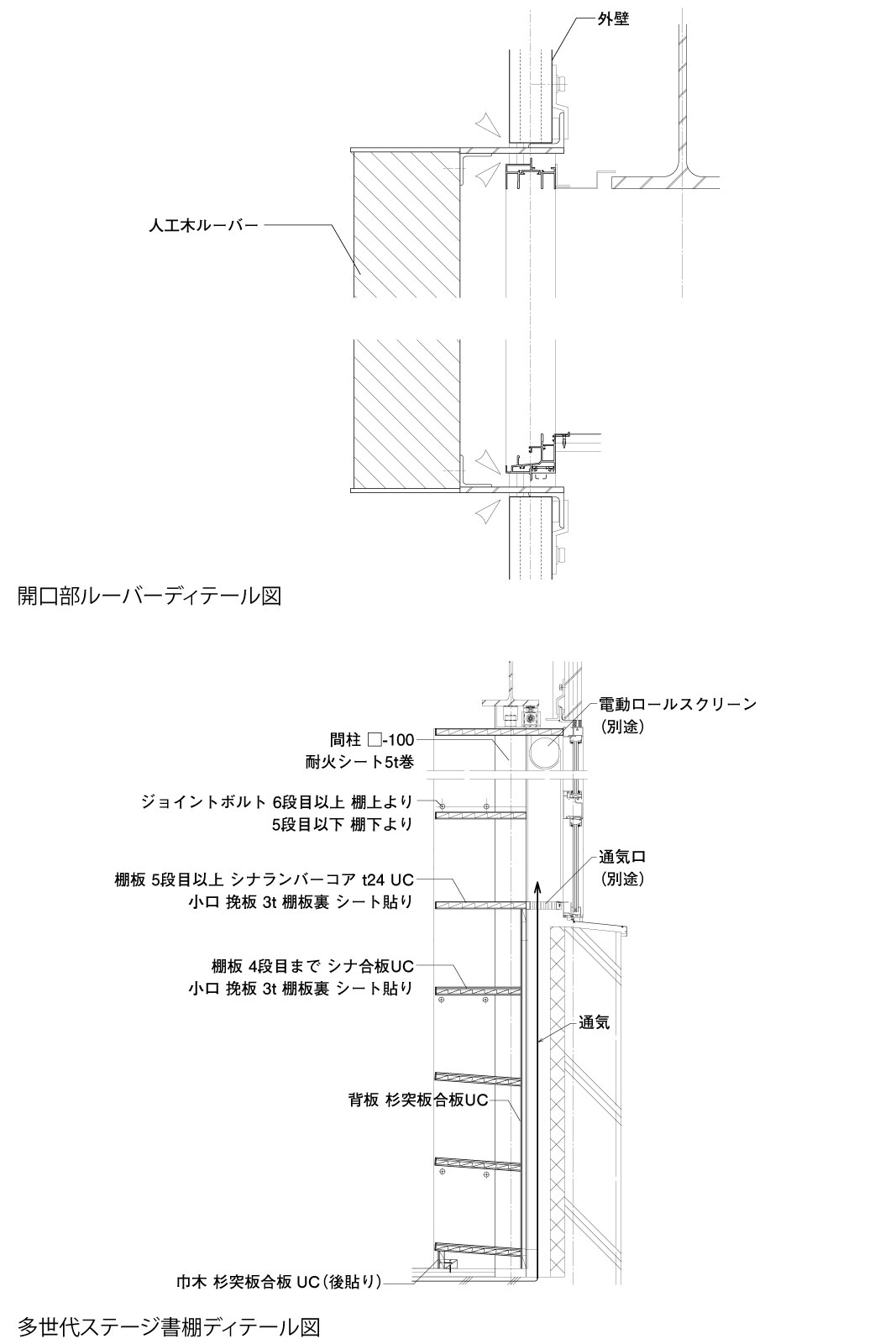

建物は公園に沿って南北に長く、しかも動線の都合上、公園東側に配置された。建物が公園に顔を向けるとしたら西向きになる。やっかいなのは夕刻に窓の正面から室内に深々と射し込む西日だ。西日を遮りつつ、いかにして西向きに開くかが環境計画上の課題となった。まず蔵書の多い2階は基本的には壁面で閉じた。外観を構成するキューブはフィボナッチ数列を参考にした曲線に沿って配置され、南北に対してある角度が振られている。そこで南西の面は閉じても、北西の面は開口部を設けられる可能性が出てくる。北西面は、極力開口部を設けた上で、西日遮光に有効な縦ルーバーを設けることで、風景は取り込むが、西日を遮る方法を検討。開口の位置とルーバーの深さやピッチをシミュレーションし、直射日光が差し込む時間帯を絞り込んでいる。

建物中央の「多世代ステージ」だけは全面にガラス壁が用いられた。西日をコントロールするのは本棚である。上部に本は置かれず、格子状の日除けルーバーの役目を果たしている。

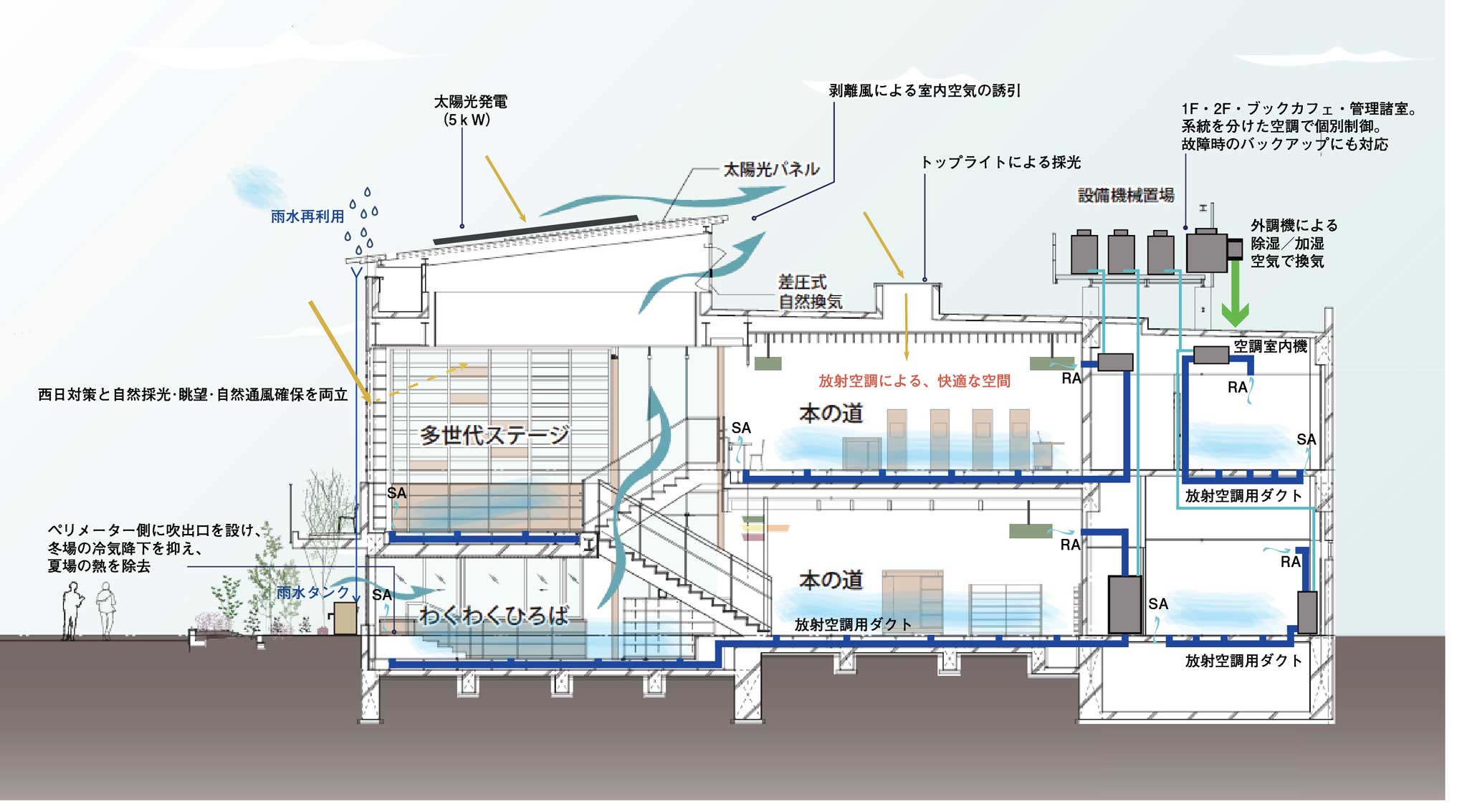

内部への自然光導入

2階はトップライトとハイサイドライトによって内部へ自然光が導入されている。本のみちの上部にはトップライトを設置。ひろばのキューブは1つおきに屋根に傾斜をつけ、ハイサイドライトを設置した。方角は北東向きで、一日を通じて柔らかい光を室内に採り込んでいる。開閉機構をもたせたことで、採光と同時に重力換気の排気口としても機能するよう配慮した。

自然換気

キューブの傾斜屋根の上を卓越風が抜けるとき、剥離風がハイサイドライトの排気口から室内空気を誘引する気流が生じる。室内空気を有効に屋外に排出する気流だ。給気口は、1階ひろばの開口部。中央階段の吹き抜けを通って2階へ至る重力換気の気流が生まれることで、館内全域の自然換気を可能にする。ハイサイドライトは気流の強弱に応じて適度に開閉する自然換気窓を採用した。主に利用するのは中間期。管理者が主体的に換気窓の排気・給気の操作を行う。屋外の天候や気温に応じて、外気を取り込み、ときには遮り、室内環境を整えながら「使う」。公園との一体化・連続性を環境的にも叶える建物としてデザインした。

身体に優しい放射冷暖房

ここは子どもから大人、お年寄りまであらゆる世代が長時間使う施設。身体に優しく居心地の良い床放射型冷暖房を採用した。冷温風を吹きだす空調は気流が生じて身体に負担がかかる。それに対して床材から伝わる放射冷暖房は快適だ。ここでは、機械空調で冷暖房した空気を床下に回し、床材そのものを冷やす/温めることで放射冷却/暖房するシステムを構築。床下に回した開口部直下のペリメーターゾーンで吹出すシステムだ。吹出し口は、風が直接人に当たらないペリメーターゾーン前の書架裏に設置することで、より気流を感じさせない工夫を施した。開口部に生じる冬の冷気降下、夏の熱溜まりを解消している。

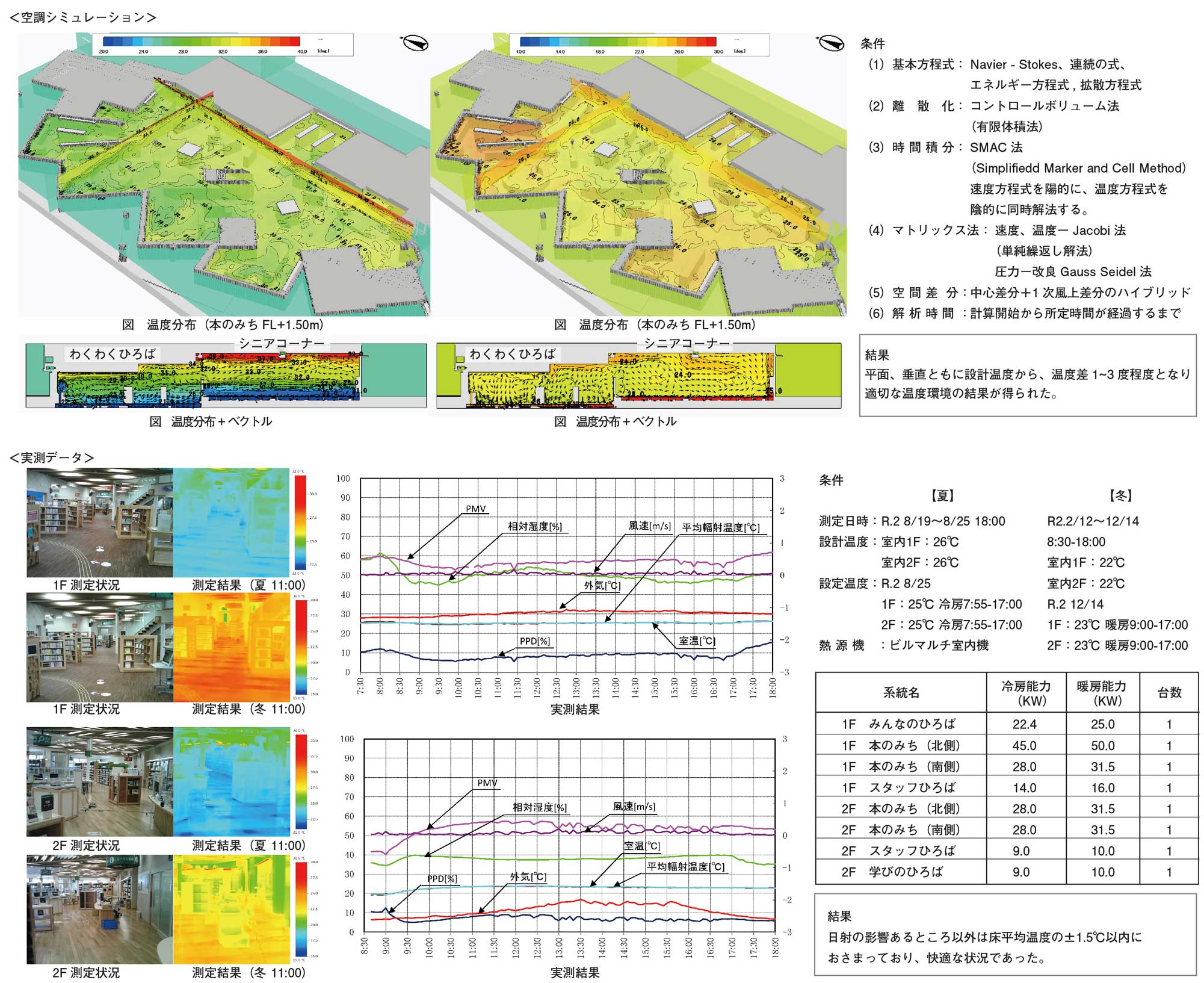

環境のシミュレーションと実測

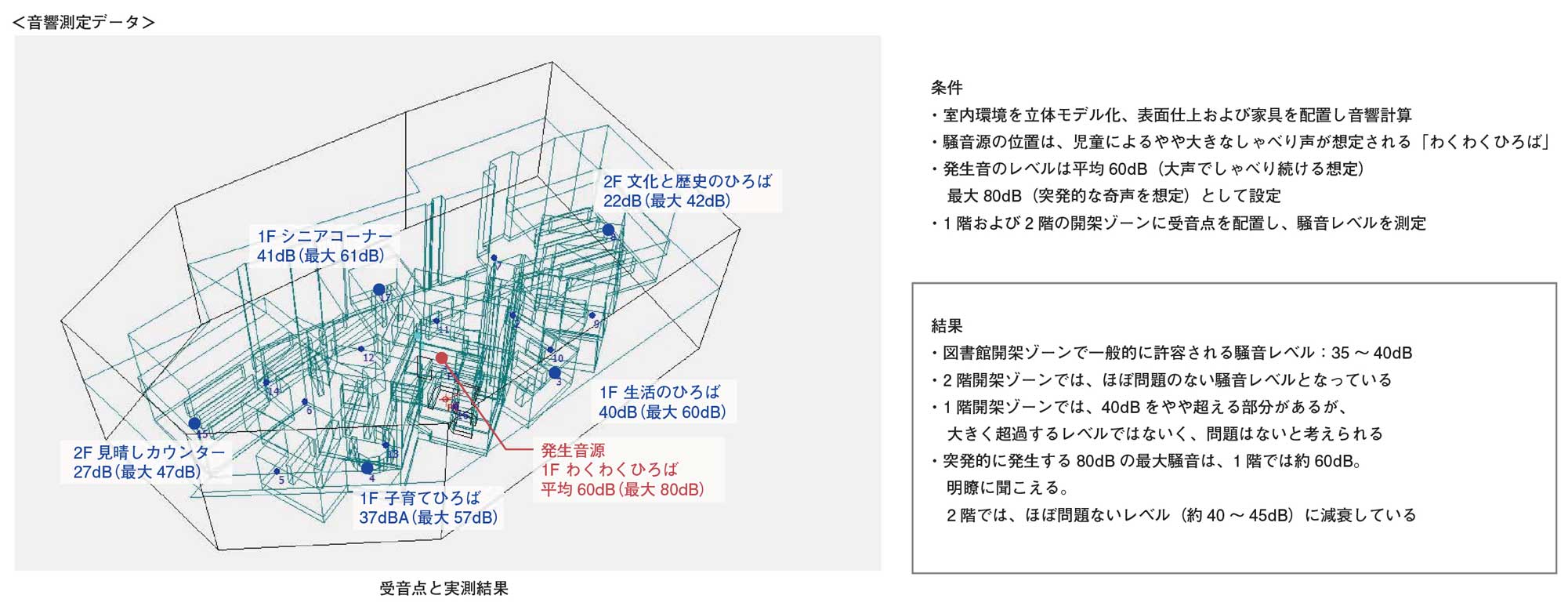

この建物はキューブで分節されているが、開放的で連続した複雑な空間。どの領域でも温度差なく快適な環境とすることが課題である。輻射空調が狙い通り効果を発揮できるか。また相互の領域で音の干渉があってはいけない。特に子どもエリアで許容している賑やかな声が、他のエリアに影響を及ぼさないかどうか。そこで、温度と音響のシミュレーションおよび実測を行った。

温度分布のシミュレーションでは、各領域で設計温度から1~3度程度の差に収まり、快適な温度環境が得られた。夏期、冬期の実測で、PMVは0.5~-0.5。快適性は良好。さらに床と室内の温度差は平均1.5度以内で、どの領域でも同じ温度帯を感じられる環境が実現されている(一般空調では場所によって2~3度の差が出ることも多い)。

音響検査では、1階わくわくひろばが最も賑やかな空間であると想定。他にエリアの音量を実測した。わくわくひろばで平均60dB、最大80dBの音を発生させたとき、1階の他のエリアで平均40dB弱、最大60dB。2階で平均20~30dB、最大40dB程度に減衰しており、問題無いレベル(約40~45dB)に収まっていることが検証された。

開放性を図る混合構造

SRC造とS造の補完関係

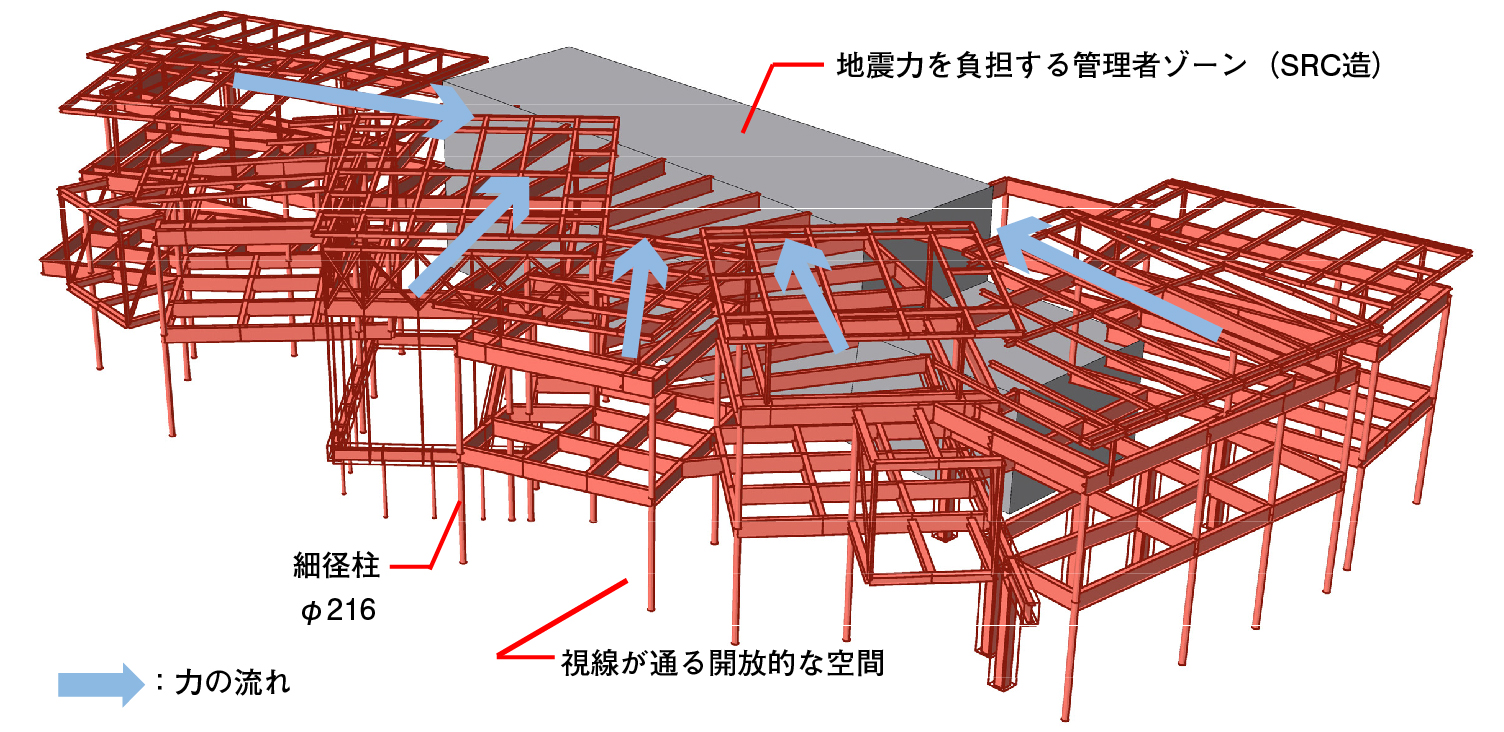

公園に対して開放性を高めるためにS造とSRC造の混構造を選択した。公園と反対の東側を管理者ゾーンとしているが、ここはSRC造とすることで柱梁の剛性や粘り強さが高まり、そこに耐震壁を設けて建物全体の地震力を負担。敷地は固有周期が長いため、建物の固有周期が短くなるように耐震要素としてこの剛性の高いSRC造や耐震壁を選択している。共振を防止するだけでなく地震時の変形が抑制され、書架の転倒の防止につながる。管理者ゾーンを固めることで、公園側利用者ゾーンの開放性を高めた。こちらのゾーンはS造。216φの細径柱によるラーメンフレームとした。

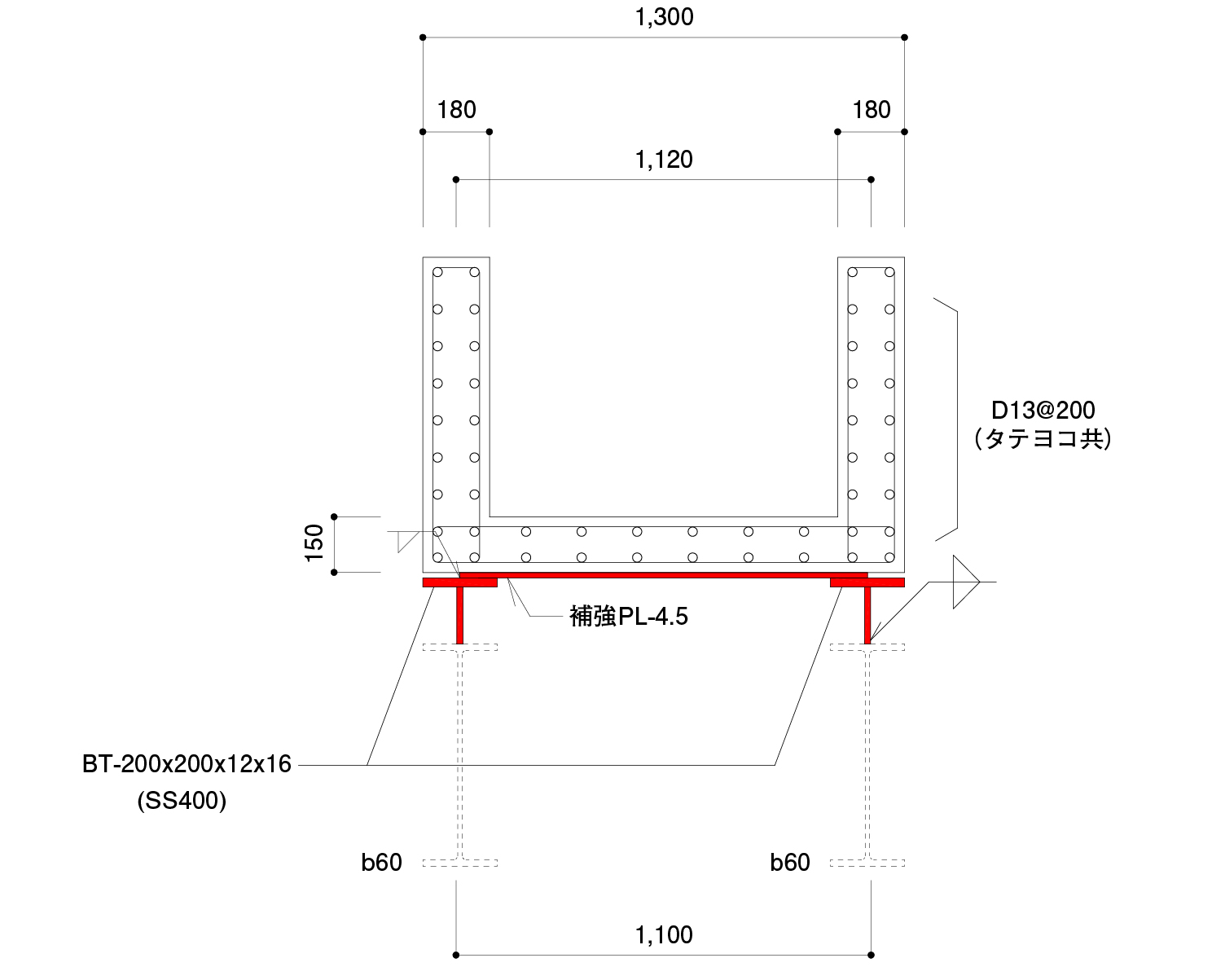

S造部の地震力をSRC造部に流すためにはスラブの剛性が重要になる。そこで吹き抜けが多い屋根スラブも剛性を確保するために、吹き抜け周辺スラブとパラペットに下部にはBT鉄骨と補強PLを設け補強している。

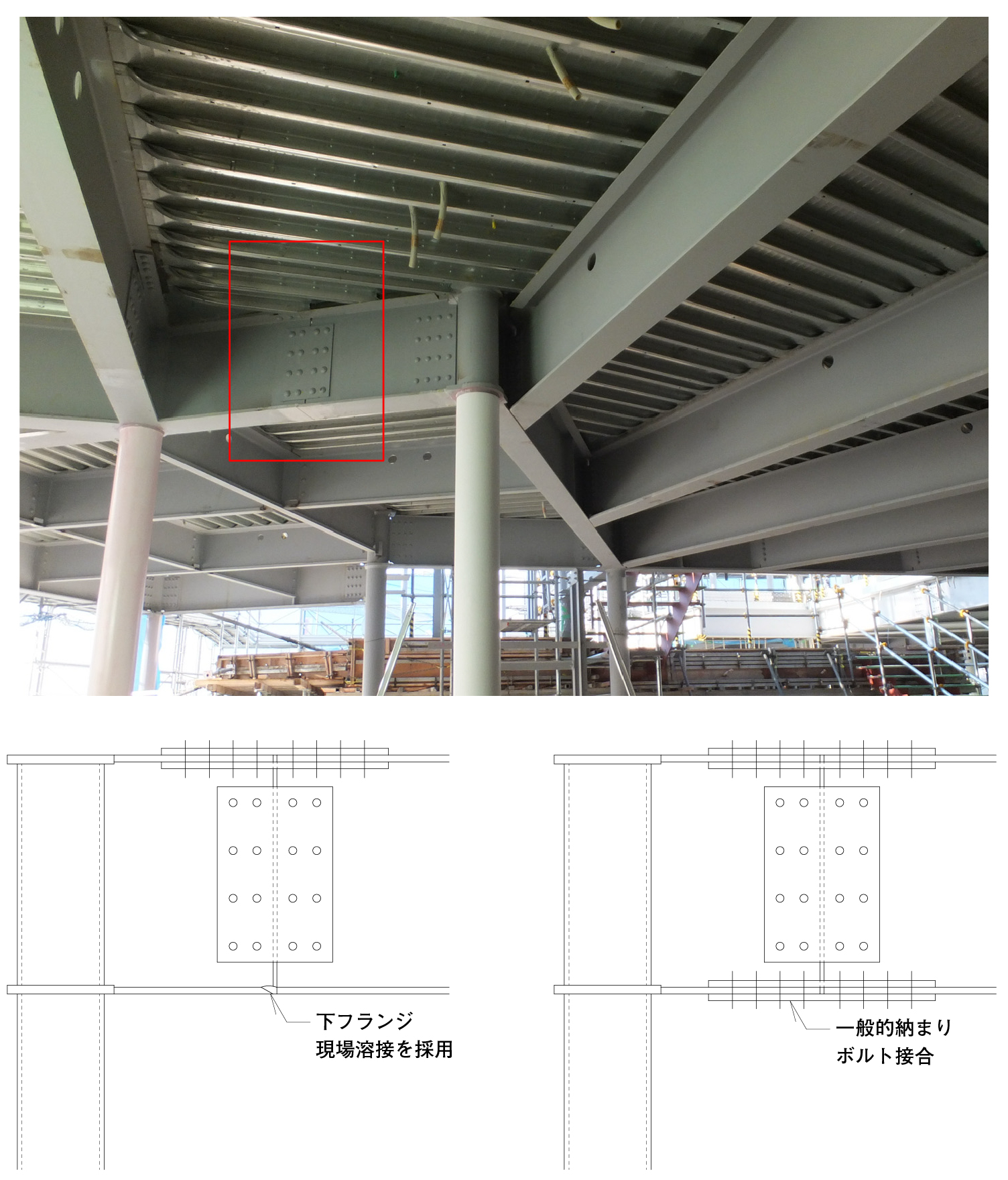

S造部は構造体を積極的に見せており、「本のみち」では道なりに小梁を放射状に配置して、意匠として表現。「ひろば」部分の梁どうしの接合部分ではフランジにボルト接合を使わず現場溶接を採用したり、中央キューブは100mm角の極細柱でフレームを構成するなどのデザインを施している。

メインビジュアル, 4:新建築社写真部/5-9, 11-12:小松正樹

ページトップへ建築概要

用途 |図書館、飲食店

建主 |東京都荒川区

施工 |坪井・中村建設共同企業体、電気設備業者(東進・東京建設共同企業体)、機械設備業者(株式会社REC)、昇降機設備業者(日本オーチス・エレベータ株式会社 東日本支社)

延床面積|2,106.13㎡

階数 |地上2階

構造 |鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造

設計者

-

佐藤賢志さとう・けんじ東京設計室 計画設計部部長

佐藤賢志さとう・けんじ東京設計室 計画設計部部長1963年山形県生まれ。1986年武蔵野美術大学造形学部建築学科卒業。1987年類設計室入社。

-

山根 教彦やまね のりひこ東京設計室 企画部(現 経営統括部 経営企画課長・広報人材課長)

山根 教彦やまね のりひこ東京設計室 企画部(現 経営統括部 経営企画課長・広報人材課長)1989年大阪府生まれ。2013年東京大学大学院新領域創成科学研究科卒業。同年類設計室入社。

-

穴瀬博一あなせ・ひろかず東京設計室 計画設計部主任

穴瀬博一あなせ・ひろかず東京設計室 計画設計部主任1989年大阪府生まれ。2014年関西大学大学院理工学研究科ソーシャルデザイン専攻建築学分野修了、同年類設計室入社。

-

多田 奨ただ すすむ東京設計室 意匠設計部主任

多田 奨ただ すすむ東京設計室 意匠設計部主任1973年広島県生まれ。1999年武蔵工業大学大学院 工学研究科 建築学専攻修了。同年類設計室入社。

-

黒川慧くろかわ・さとし東京設計室 構造設計部課長

黒川慧くろかわ・さとし東京設計室 構造設計部課長1987年栃木県生まれ。2012年職業能力開発総合大学工学研究科建築・造形専攻修了、同年類設計室入社。

-

望月 宏洋もちづき こうよう東京設計室 営業主任

望月 宏洋もちづき こうよう東京設計室 営業主任1991年静岡県生まれ。2014年東海大学工学部建築学科卒業。同年類設計室入社。