適応能を生かした

学校環境配慮モデル

葛飾区水元小学校

設計技術編

自然豊かな水元に建つ伸びやかな校舎

葛飾区水元小学校は都内でも珍しい自然豊かな立地にあり、周辺には都立水元公園や多くの畑が残っています。類設計室は同校の改築事業に基本構想から関わらせていただきました。設計初期より区民も交えたワークショップで建物の配置検討を行ったり、区職員とは木造・木質化勉強会を開いて実際の山まで木を見学に行くなど、区と一体となって設計を進めてきました。構想段階から学校の長寿命化や持続可能性についてはテーマとして挙げられており、建物の環境性能については区と一緒に『ZEB勉強会』を実施して目指すべきゴールを共有しました。水元小学校を今後の区内の改築校の環境配慮建築モデルとして位置づけ、エネルギーだけでなく自然環境や建物の持続性も考慮した総合的な「環境配慮」を目指しました。

水元小学校の近隣には高い建物がないため、周辺環境に馴染む低層で伸びやかなデザインとしました。水害対策や消防活動用のバルコニーは日射遮蔽にも寄与し、外壁や窓の清掃など維持管理の点でも有効な働きをします。敷地内には緑化率20%を超える植栽を計画し、既存校舎に設けられていた「愛鳥の森」(野鳥活動スペース)もビオトープと合わせて新設し、水元の豊かな自然を敷地内でも感じられる計画としています。

適応能を高めて子どもの健康を育む

葛飾区の環境配慮建築モデルとして検討していく中で、単に高効率な設備を導入するのでは足りないのではと考えました。子どもが伸びやかで健康に学校生活を送り、それでなお省エネルギーであることが本件で目指すべき環境配慮になります。そこで、設備的なアプローチではなく、環境を享受する人体側からの視点を計画に取り入れることとしました。

人間には本来、外部環境の変化に身体が適応しようとする能力が備わっています。これを「適応能」といいます。夏の発汗や冬の身震いがそれに当たります。しかし近年では適応能が封鎖されていることが危惧されています。クーラー病と呼ばれるような過剰な冷房は汗腺の発達を阻害しますし、冬の暖房は乾燥による免疫低下の原因ともなります。過剰な冷暖房は省エネルギーと逆行するため、冷暖房のあり方を見直すことで、子どもの健康と省エネルギーを両立する計画としました。

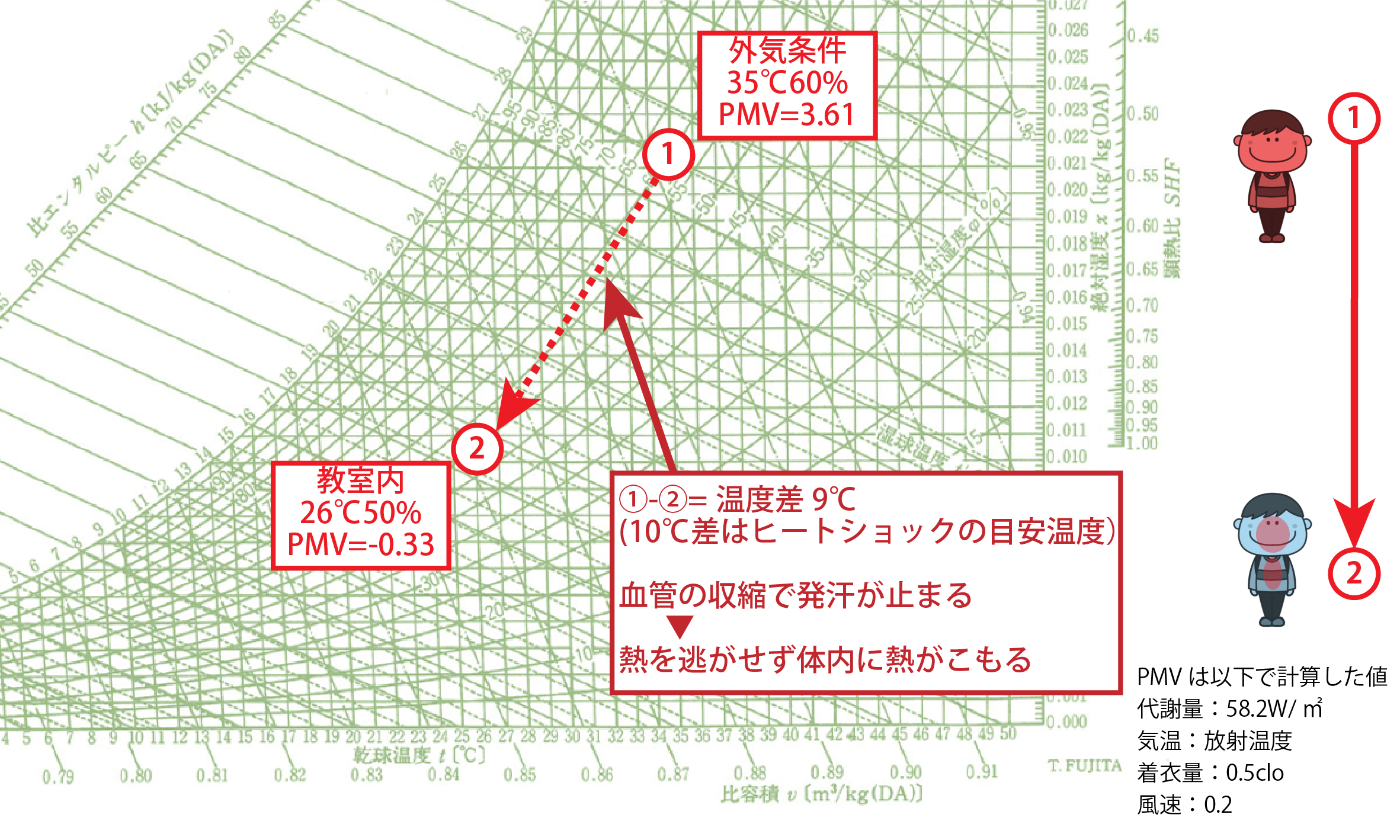

学校での子どもの生活を観察してみると、夏の炎天下に校庭で動き回り、チャイムがなると教室に戻ります。エアコンの効いた教室で体の表面温度は下がりますが、体の深部に籠った熱までは取り除けません。屋外の炎天下を35℃、空調された室内を26℃とした場合の温度差は9℃近くになります。冬に問題になるヒートショックが温度差10℃以上で起こりやすいと言われているため、それに近い負荷が子どもの体にかかることになります。

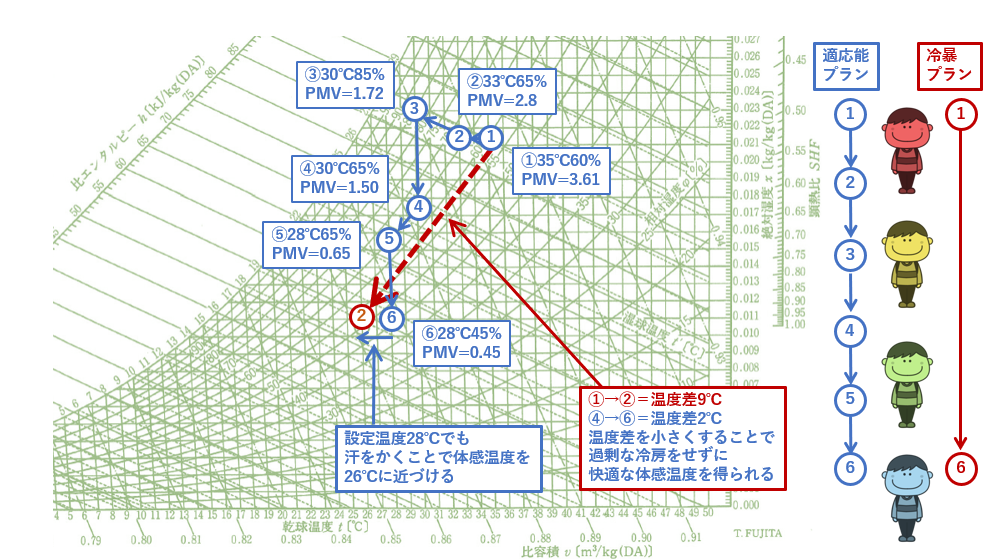

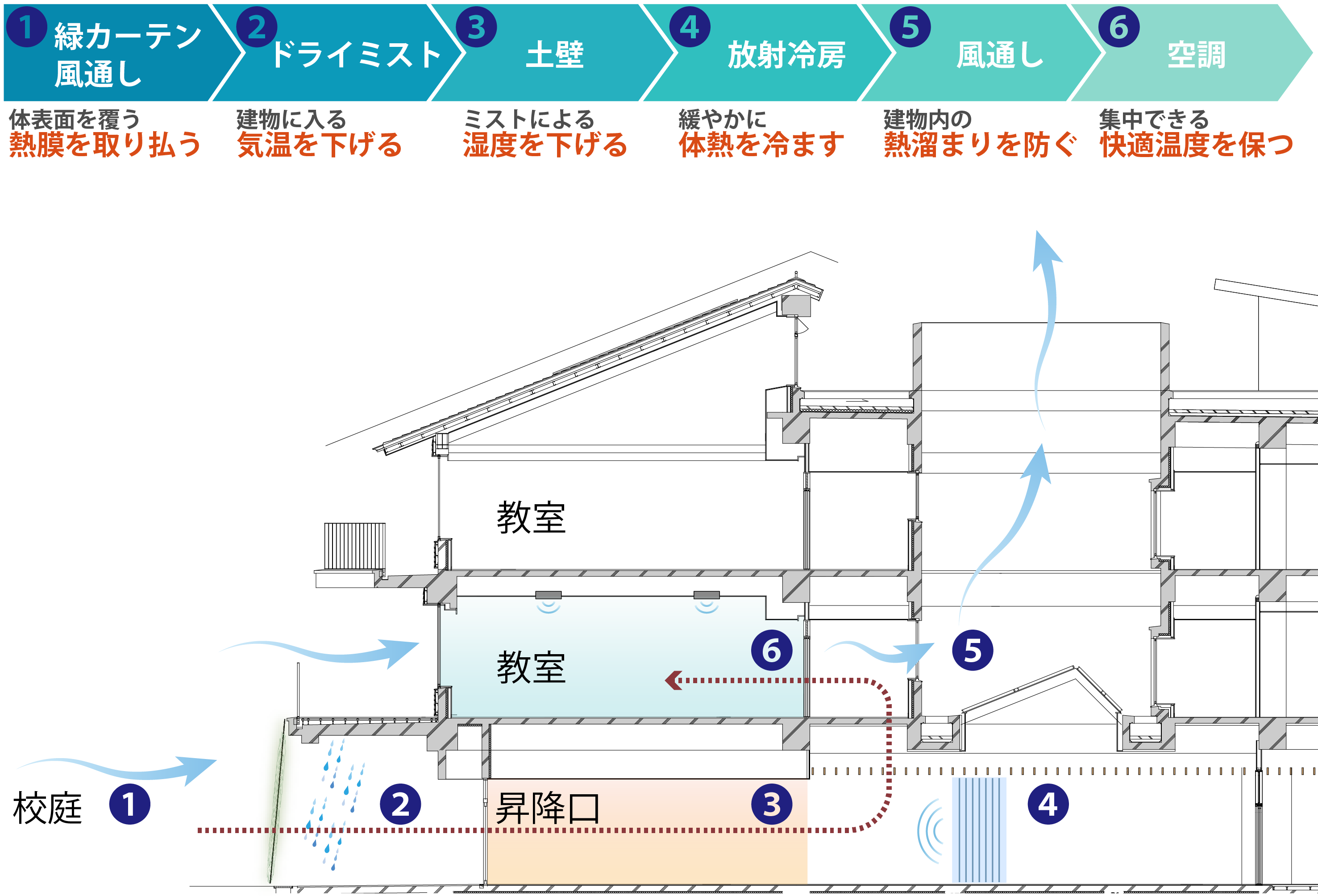

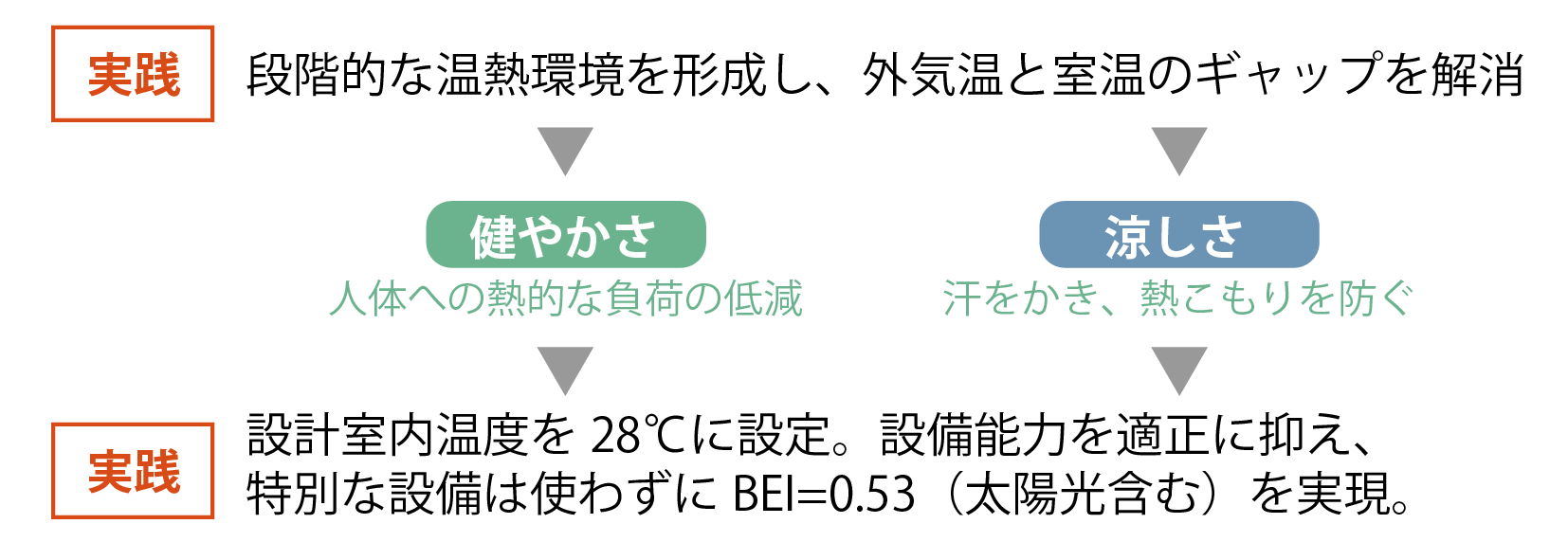

体の表面を急激に冷やすのではなく、屋外で火照った体が冷えた室内環境に徐々に適応していく計画が必要だと考えました。水元小学校では、校庭に面して緑のカーテンやミスト散水、昇降口には土壁、ホールには放射パネルを設置しています。植栽やミストの蒸散効果で子どもを纏う熱膜を取り除き、蒸散で上昇した湿度は土壁で吸湿し、空気質を維持したまま放射の効果で体から熱を取り除いていく。このようにして教室にたどり着くまでに温度や湿度が段階的に慣らされていき、過剰な冷房をしなくても体感温度で適温に感じられるように、体が適応するための助走空間をつくりました。

体の表面温度と深部体温が近づくため代謝による発汗も期待でき、人間本来の力で体温を調整する機能が育まれ

ます。建物自体を高断熱やLow-E複層ガラスにより外部からの熱を取り入れにくい計画とすることで、土壁や

放射パネルといった小さな環境変化も感じ取りやすくなります。涼や暖を楽しみながら身体の適応能を高めて、

子どもの健康を育んでいくことを目指しました。

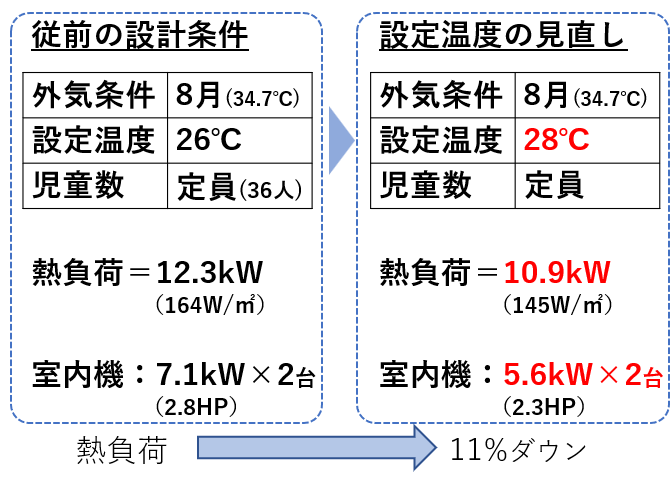

適応能を省エネルギーに生かす

さらに、適応能による計画を省エネルギーに繋げることを考えました。ZEBのための省エネルギー計算では運転時間や手動による制御は室の用途に応じて一定に定められてしまっているため、子どもたちの自発的な環境づくりは評価できない仕組みとなっています。計算で評価されるのは設備の能力と台数になるため、ここに適応能を考慮しました。体感温度を下げられたことにより、実際の空調の設定温度を緩和できる余地が生まれます。従来では26℃としていた設定温度を28℃とした場合、1教室あたりの空調機能力を約11%下げることができました。建物全体に適用した場合には16%下げられる試算となり、建物で最も大きな割合を占める空調エネルギーを抑えられる試算となりました。その他の給湯や照明のエネルギーも加味したBEI(Building Energy Index)は0.59(太陽光発電を含むと0.53)となり、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)では最高点である☆5相当となる環境性能を実現しました。また、一次エネルギー40%以上の削減はZEB Oriented相当の評価となります(※1)

水元小学校の設計の考え方については、学校建築脱炭素研究会で行われた第1回シンポジウムでも紹介させていただきました。当研究会では学校の断熱改修など、子供の快適性と学校の省エネルギーを両立する動きについて情報公開を行っていますので、こちらも是非参考にしてください。

※1:ZEB Oriented は面積10,000㎡の建物が対象となります。水元小学校は面積が条件に達していないため、「相当」の評価と記載しています。

建築概要

用途 |小学校

建主 |葛飾区

施工 |(株)金子工務店

延床面|8,105.75㎡

階数 |地上3階

構造 |鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造

設計者

-

米澤星矢よねざわ・せいや東京設計室 設備設計部主任

米澤星矢よねざわ・せいや東京設計室 設備設計部主任1990年千葉県生まれ。2015年東京大学大学院工学系研究科卒業、同年類設計室入社。