コンバージョンで

国際的な文化拠点へ

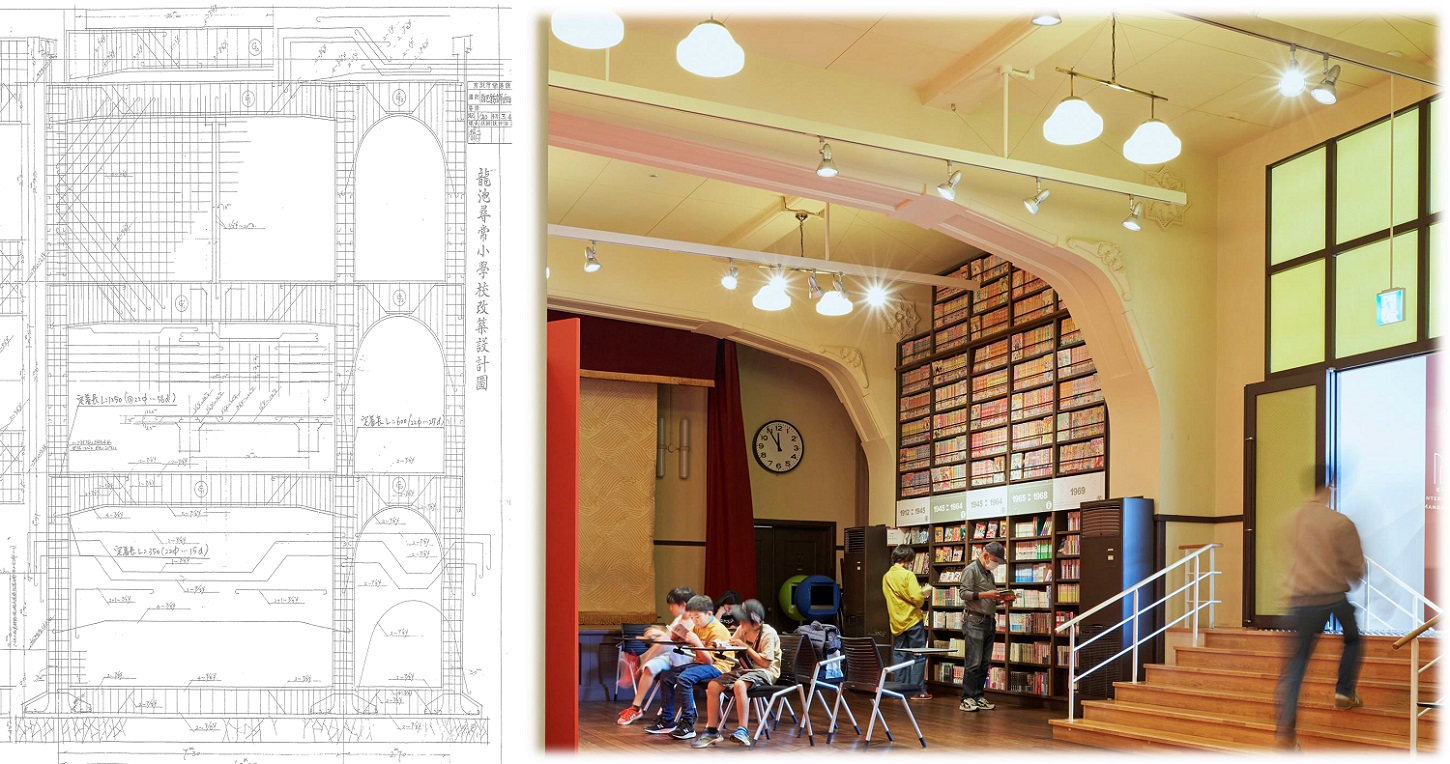

京都国際マンガミュージアム2006年 京都府

設計技術編

歴史ある学校建築を、再び人びとが集う文化施設に

京都国際マンガミュージアムは、総合的なマンガの収集・研究・展示を行う、国内初のマンガ総合文化施設として2006年に開館しました。京都市と京都精華大学の共同事業であり、1995年に閉校した元・京都市立龍池小学校を改修して利用しています。

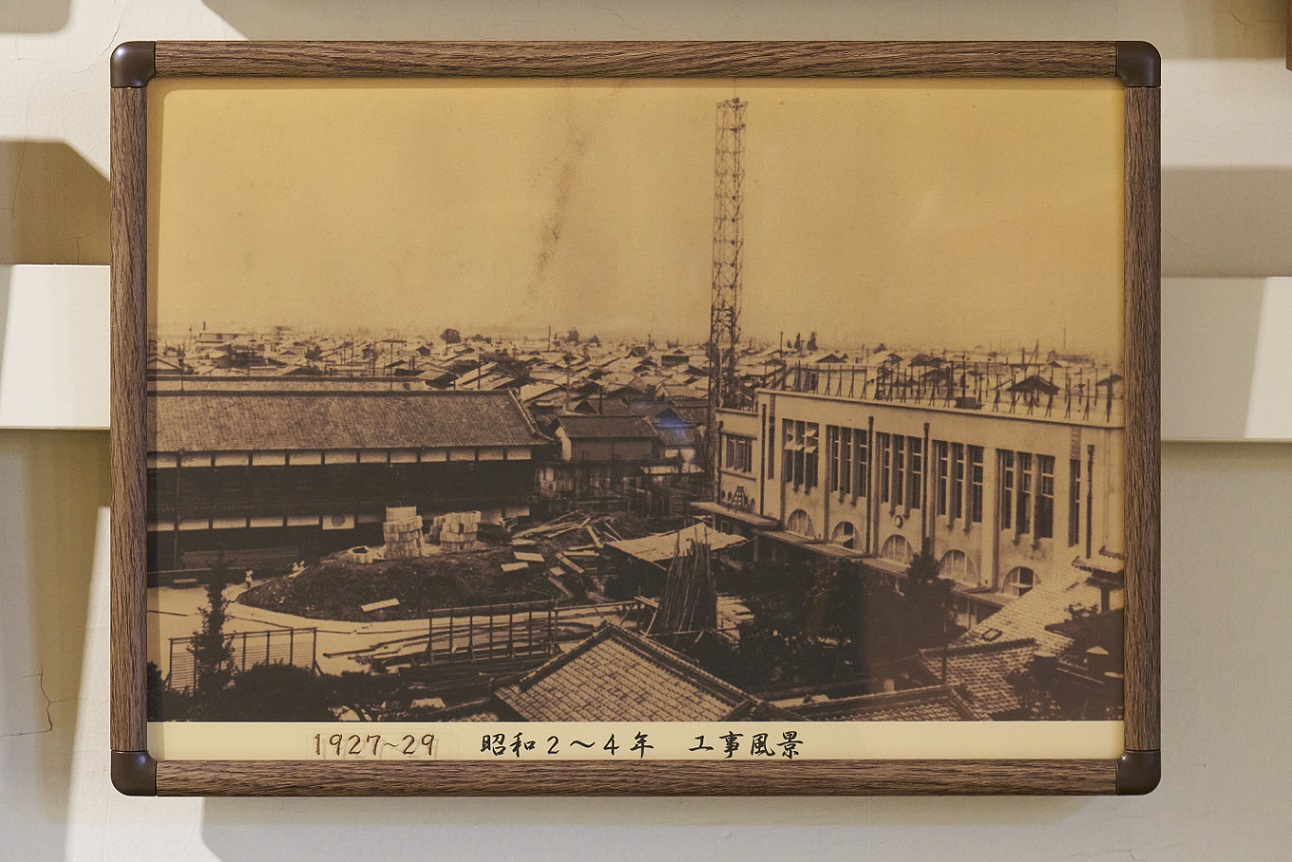

龍池小学校の前身である上京第二十五番小学校が開校したのは明治2年(1869年)、町民がお金を出し合って建てた国民学校の先駆けでした。開校当時より役場や寄合所の機能も併設されていて、学校機能だけではなく地域の自治機能を高める拠点として愛され続けてきた施設です。少子化により閉校となりましたが、その後もそこに生活する人々の手によって地域の集会所、自治会の拠点として、地元スポーツクラブの活動の場として、お花見、夏祭り、運動会などイベントの場として、維持され、使い続けられました。

一方で、かねてより京都市は、中心地に立つこの学校建築を有効活用できないかと模索していました。そこで手を挙げたのが2000年に国内初のマンガ学科を設置していた京都精華大学でした。大学が2003年に京都市に対してマンガ博物館の構想を提案したことを契機に、官・学・地域の3者の想い(資産を有効活用したい、マンガを世界に発信する場を創りたい、地域の思い出の詰まった活動の場を残したい)の結晶として京都国際マンガミュージアムは設立されました。

地域に愛された建物をそのままに

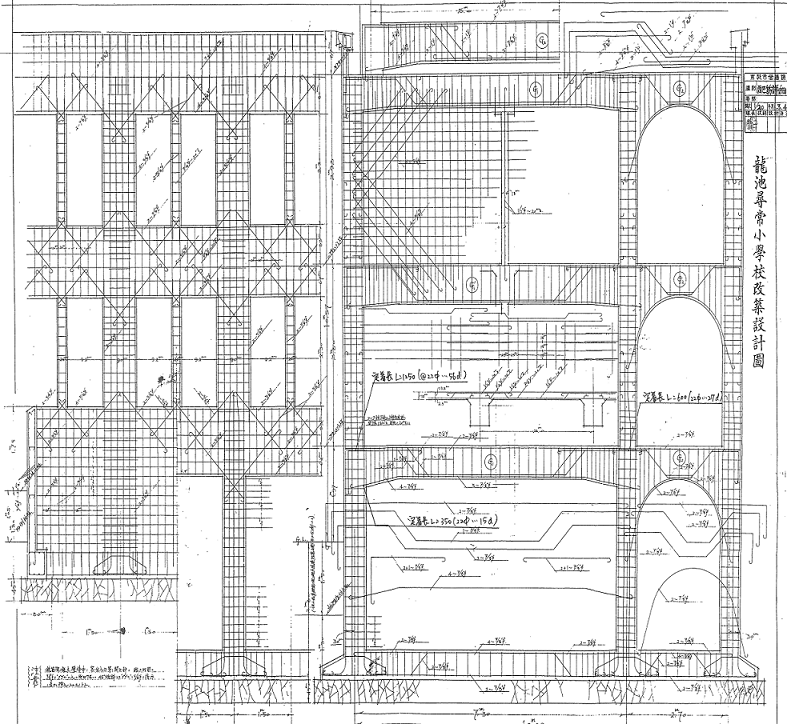

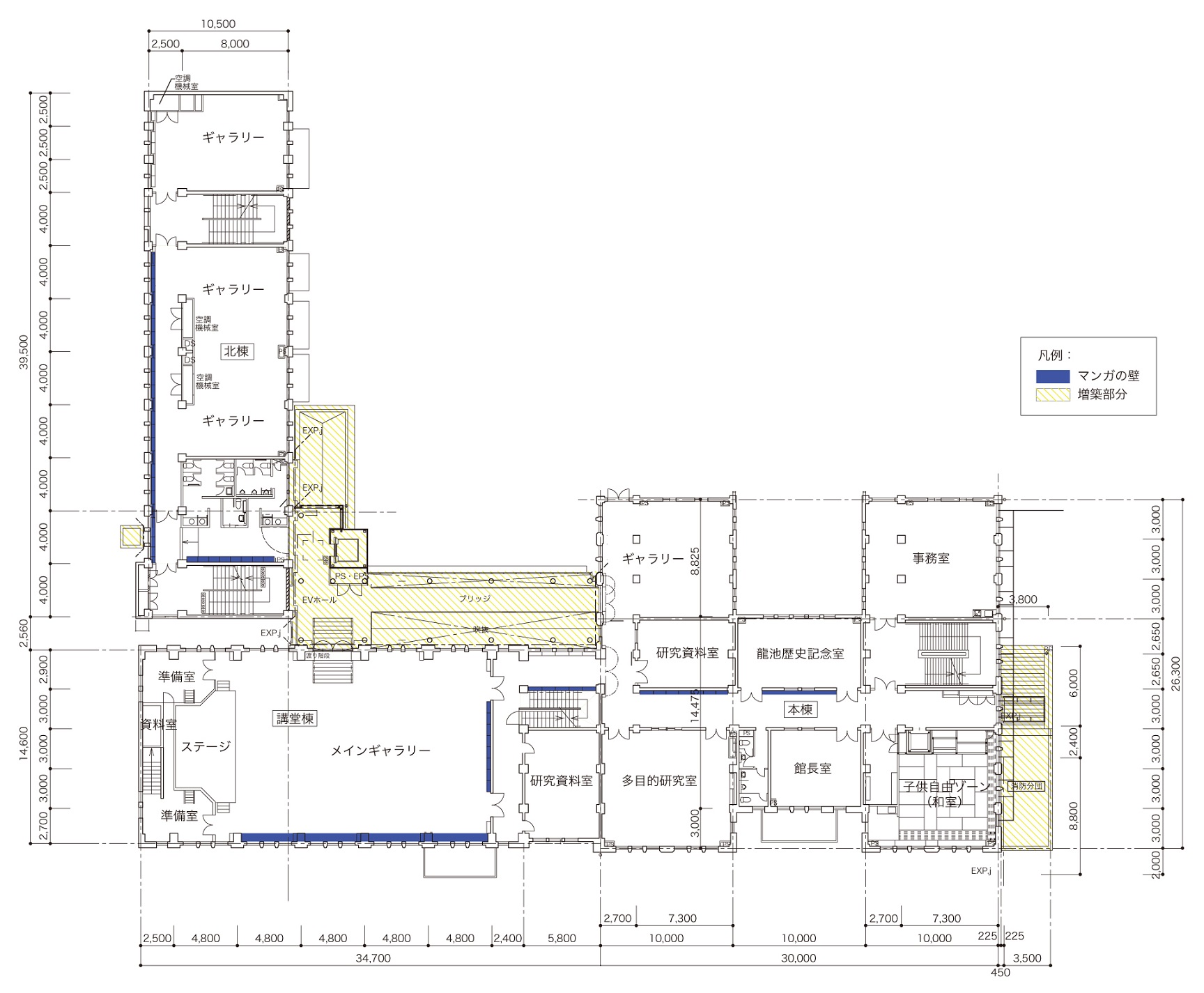

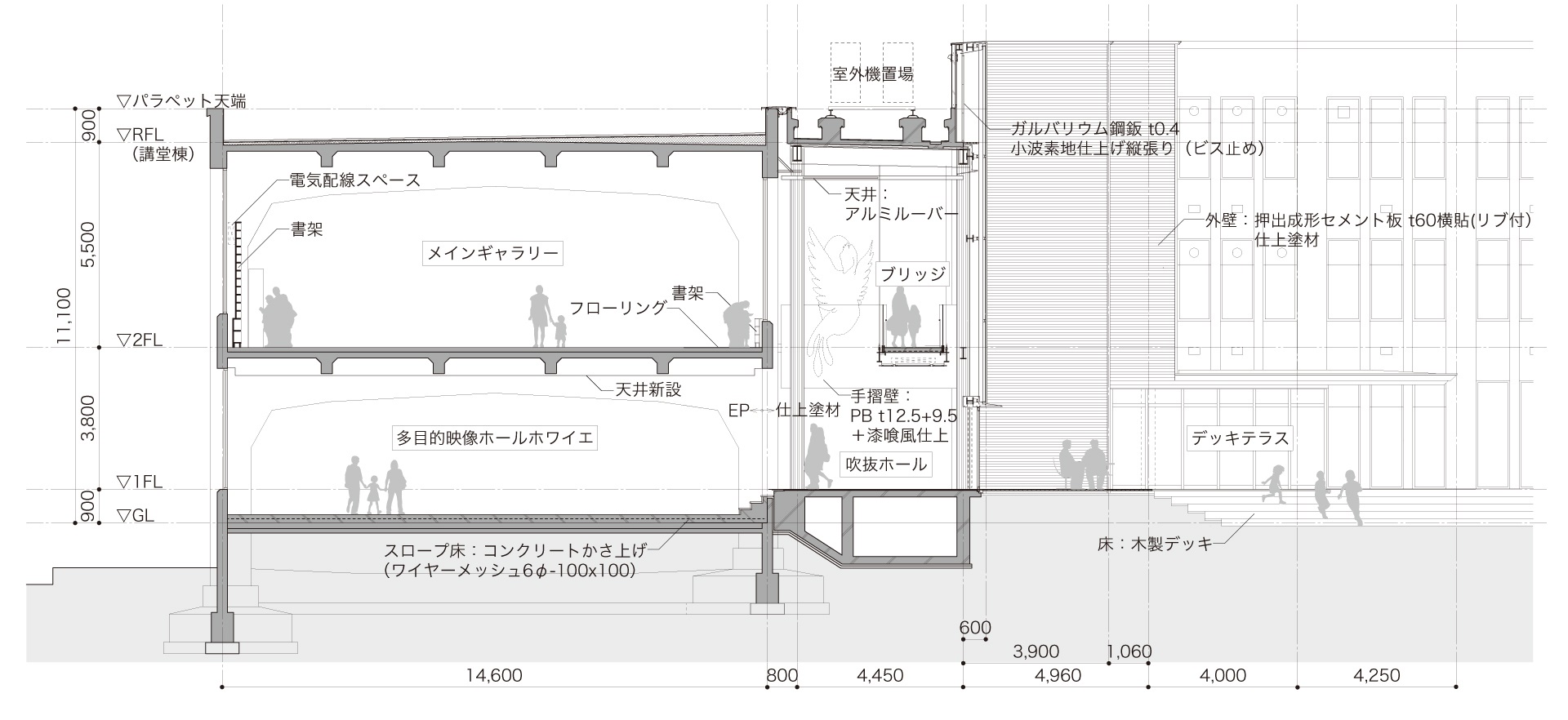

京都国際マンガミュージアムは、本館(1929年)と北館(1937年)、講堂・体育館(1928年)の3つの建物を繋げるかたちで改修を行いました。

それぞれの建物は、竣工当時の最先端技術であった鉄筋コンクリート造で建てられました。決して有名建築物というわけではありませんが、すり減った階段の手摺、長年踏まれ続け丸くなった人研ぎの段鼻、ぎしぎしと音がなるフローリング、所々欠けたモザイクタイルなどのディテールの隅々から、この校舎がいかに大切にされていたかがうかがえる美しい建築です。ミュージアムへの改修にあたり、これらの建物に刻まれた痕跡や記憶を大切にしようと考え、約100年の歴史を持つ小学校の空間や仕上げを可能な限りそのまま用いることを目指しました。

耐震性能の評価から見えてきた課題

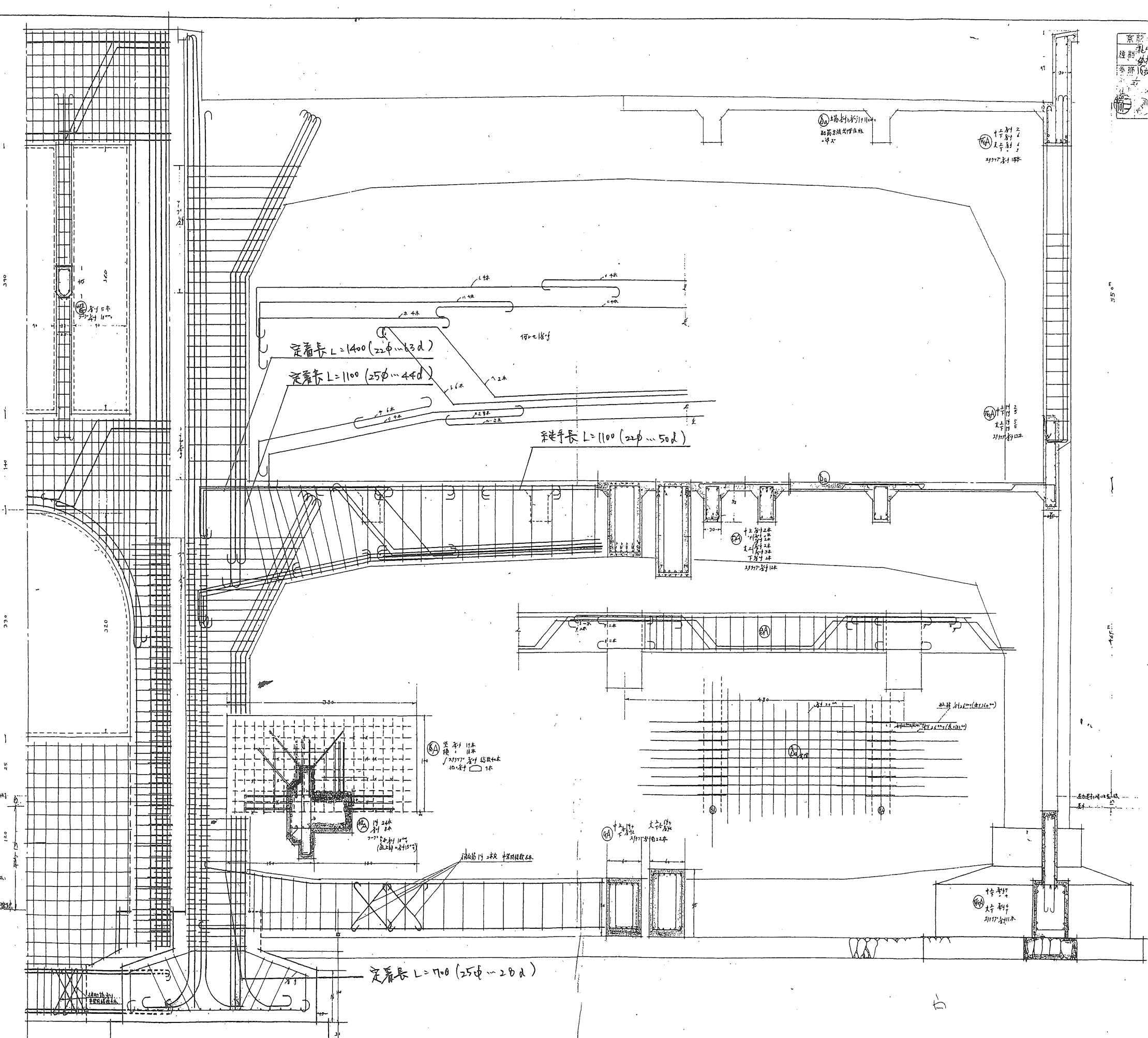

この建物は築86〜95年と古く、当時の構造設計においては、個々の部位の耐力を手計算で算出する手法が採用されています。これは現代の一般的な構造計算の手法と異なります。よって改修を行う上でまずは、この建物の耐震性能をいかに評価するかが課題でした。そこで、現行の構造基準に基づいた耐震診断を準用して躯体を調査するとともに、当時の構造設計書および実際の施工状況にも照らし合わせながら耐震評価を試みました。

調査の結果、鉄筋コンクリート構造は丁寧な設計、施工が実施されていることがわかりました。コンクリート強度は保たれ、鉄筋劣化(雨水侵入による錆び)は部分的にしか見られません。材料品質や耐震性能の面では現在の基準と比べても遜色ないことがわかりました。

また、本設計の特徴として、腰壁をウォールガーダーとして全てを梁断面として利用していること、袖壁も柱の一部として認識して設計していることなど、全ての躯体を柱梁フレームの一部として積極的に活用していることが調査により浮かび上がりました。柱・梁・耐震壁のみ構造要素として計算した場合では算出されない強い強度を、この建物は持っていたということです。

これらの調査と評価により、現代の耐震基準には及ばないものの、低層部に耐震壁を追加設置することで基準をクリアすることが確認できました。

「マンガの壁」でまとめる、構造・設備・展示計画

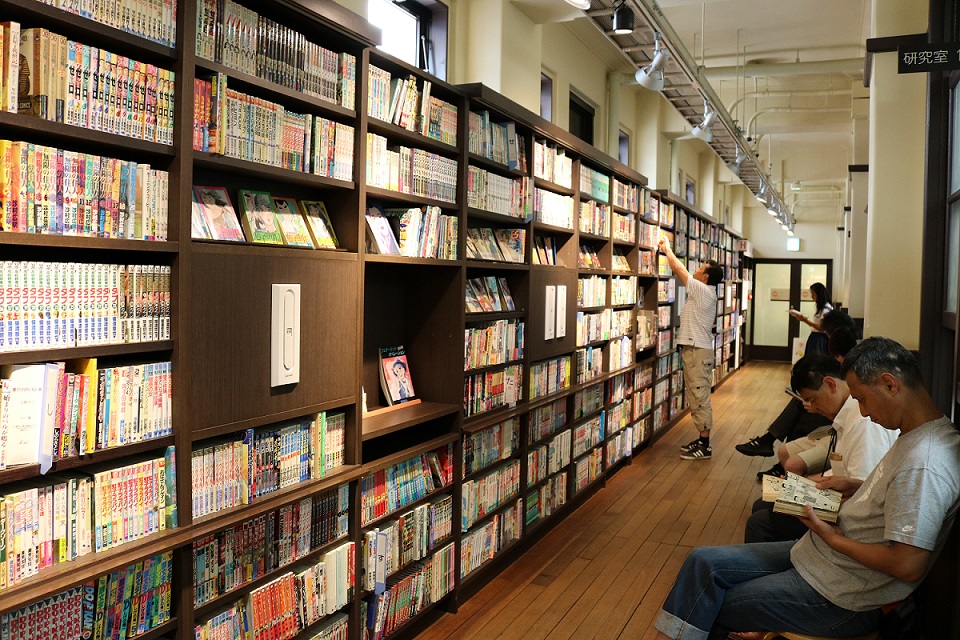

京都国際マンガミュージアムは、約30万点という膨大な蔵書数を誇ります。われわれは、そのうちの約5万冊マンガたちを自由に手に取ってどこでも好きな場所で読むことができる空間をコンセプトとし、館内の壁面という壁面をマンガで埋め尽くす計画を考えました。そこでつくったのがこの書架である「マンガの壁」です。

建物のどこを歩いてもマンガが空間を包み込んでいる光景は、このミュージアム特有の光景として定着しています。一方で、「マンガの壁」はこうしたシンボリックな空間を生み出す展示什器であると同時に、歴史あるこの建物の設えを可能な限り損なわず、改修で求められる耐震要素の確保と新しい設備の挿入を可能にする合理的なソリューションでもあるのです。

耐震要素の確保という点では、まず教室・ランチルームとして使われていた地下階の窓を塞いで耐震壁に置き換えたことが、耐震性能の向上に大きく寄与しています。書庫は外部負荷の影響を考慮すると窓がないことが望ましい空間であったため、ここでは効率よく耐震壁を追加できました。その上で、1・2階の廊下にずらっと配置される「マンガの壁」背面の窓も同様に塞いで耐震壁を設け、「マンガの壁」以外のインテリアは龍池小学校オリジナルのものを引き継ぎつつも、建物の安全性と両立した空間とすることができました。

設備スペースの確保という点でも「マンガの壁」の存在が大きく寄与しています。龍池小学校のような近代建築は、現代の建築に必要な設備を収めるスペースがほとんどありません。今回はマンガの壁の中に空調機をはめ込み、本棚と外壁との間にスペースを取って配管類を隠し、天井部分は間接照明のプレートを通して渡り配管を隠す断面としています。

また、貴重本を保存するための保存庫では、温度22℃±2℃、湿度55%±5%の恒温恒湿の空調が求められます。これは、地下壁の耐震補強でデッドスペースとなったドライエリアを使い、恒温恒湿空調などの機械・ダクトスペースとして実現しています。その上部はウッドデッキを敷き、来館者が自由にマンガ本を持ち出して読むスペースとなっています。

京都市街地の中心に建つ教育遺産の保全と活用すること。

思い出がいっぱい詰まった建物の記憶を子どもたちへと継承すること。

マンガを世界に発信する場を京都の中心地に創ること。

マンガミュージアムの計画にあたり、官・学・地域より寄せられたこれらの想いに、われわれは「元の小学校そのままに」建物を活用し、「マンガ本で壁を埋め尽くす」ことで応えました。

何より、この歴史ある建物が醸し出す質感、重厚感は新たに創られるものではありません。存在自体がミュージアムの、ひいては街の魅力なのです。そのことを約100年前の開校当時の設計思想に遡りながら改修計画を進める中で強く感じました。他に変えられない街の魅力を、未来へ・世界へと届けるための設計をこれからも目指していきます。

建築概要

用途 |博物館

建主 |学校法人京都精華大学

施工 |清水建設・東洋熱工業・きんでん

延床面積|5,013.21㎡

階数 |地下1階 地上3階

構造 |鉄筋コンクリート造(既存部) 鉄骨造(増築部)