安全・安心な建築を実現するために

施工者・杭専門メーカー・鉄骨検査の専門家との共創

設計技術編

構造躯体品質を守ることの大切さ

日本は地震大国であり、阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震を通じて、人々の建物安全性への意識は年々高まっています。

社会的にも、クライアントにとっても「安全・安心な建物の実現」が大きな期待であり、我々建築設計に携わる者の使命です。

そのためには、建物における安全の根幹となる「構造躯体の品質を守る」ことが大切になり、類設計室は安全・安心な建物を実現するために、躯体の品質を追求し続けています。

法の先にある安全性を目指して

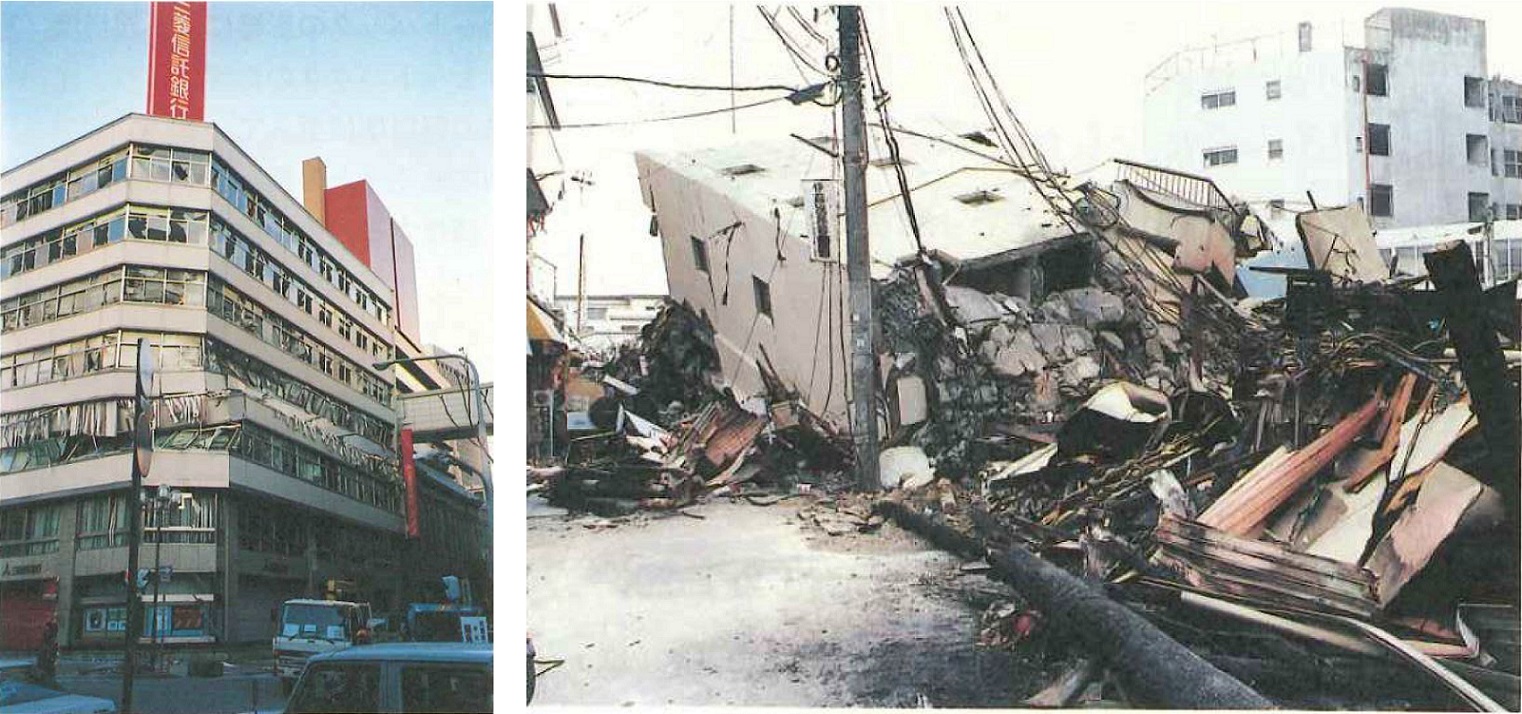

阪神淡路大震災における建物への被害は、我々設計者としても衝撃的なできごとでした。

倒れてしまった建物、柱が折れて潰れてしまった建物など、躯体が壊れてしまっている現実は、「基準や法を守るだけでは建物の安全は守れない」ことを深く認識させられました。

地震は自然現象であり、原因や発生メカニズムなど、全ては解明されていません。

そのため、地震のたびに躯体の被害は起き続けており、地震被害をもとに建築基準法は改定され続けています。

だからこそ、わたしたちは建物の安心・安全を守るために、設計者は法律を守るだけでなく「基準の一歩先にある安全性を自ら追求し続けること」が求められていると考えています。

基準の先にある安全性を追求する

類設計室は、直近では熊本地震の被害調査をもとに、基準法にはない「独自の安全設計基準」を定めました。

同時に、構造設計者、監理者が一体となって運営する「力の流れ共有会」をはじめ、「現場段階でも躯体の品質を高める取り組み」を塗り重ね続けています。

さらに専門家やメーカー、大学との共創を通じて、さらなる安全性の追求を重ねることで、「安全・安心な建物」を目指しています。

施工者との「力の流れ共有会」

わたしたちは、施工段階でも設計意図を実現するために、施工会社の技術力を活かし、追求を重ねていくことを大切にしています。

「力の流れ共有会」を通じて施工者に対して「構造設計の幹を」共有し、施工者の技術力を活かしていくために構造設計者と監理者、施工者が一体となって躯体品質検討会を行ってきました。

建築は一品生産であり、形状や地盤も異なるため、建物ごとに力の流れは変わります。

だからこそ、それぞれの現場において「力の流れ」と「設計図の繋がり」を造り手に共有し、施工段階における課題を追求することで、施工者の技術を活かしてより躯体の品質を高めることができます。

わたしたち設計者が施工者と共に追求するには、我々自身も施工者やメーカーの技術、ノウハウを学び、躯体品質の最先端を掴むことが不可欠です。

日々技術が進化していく時代において、専門家やメーカーとの共創を強めることで、施工者とのさらなる共創を実現しようとしています。

今年度は杭の専門メーカー、鉄骨の専門家との研究会を実施してきました。

杭の専門メーカーとの研究会

建物の力を地盤に流すために重要な杭は、建物の安全性を実現するための要です。

施工現場においては工法や、場所ごとに異なる地盤特性に応じて、様々な判断を行っています。躯体品質を高めていく上で、杭の施工精度、場所ごとに異なる地盤状況を掴み、適切に判断し、施工していくことが大切になるため、杭専門メーカーとの研究会を行いました。

研究会を通じて、大手メーカーとの「施工における施工品質を高めるための原因と対策」をまとめた「品質管理手法」を確立しました。本年度より運用を行い、直近の現場では高い精度で施工を行うことができ、振り返りを実施することで管理手法の塗り重ねを行っています。

鉄骨検査の専門家との研究会

鉄骨造の建物において製作過程から実際に建てられるまでの全ての過程で、設計者、監理者、施工者、鉄骨商社、鉄骨ファブリケーター、第三者検査会社、鉄骨建方業者など、様々な役割の人々が関わります。

躯体の品質を守るためには関わる全ての人々が一体となり、追求を重ねていくことが欠かせません。

「鉄骨の非破壊検査専門家」との「鉄骨品質」をテーマとした研究会を行いました。

検査で不具合を発見するよりも、各段階における「プロセス管理」に重きを置いた方が品質は向上します。今回は検査の専門家とプロセス管理におけるポイントを共有し、追求しました。

検査を行うまでの各段階で適切な基準、方法で鉄骨を製作し、施工していくために、プロセス管理の仕組みを専門家とともに共創を進めています。

安心・安全を実現するために

類設計室は社会、クライアントが求める「安全・安心な建物を実現する」という使命を果たすために、「基準の先にある安全性」を追求し、専門家、専門メーカー、大学との共創を続けてきました。

「安全・安心な建物」を実現するためにも、さらなる共創を広げ、社外の様々な方々との追求を進めていきます。