製材の重ね梁による

木造架構計画

京都市立栄桜小中学校2025年 京都府京都市

設計技術編

無垢材を使用した大規模建築への挑戦

2010年の公共建築物等木材利用促進法や2021年の木材利用促進法の改正などを受け、地域産材の使用を前提とした中大規模建築への期待が高まっています。類設計室でも近年、京都市立京都京北小中学校(京都市右京区、2020年竣工)、松田町立松田小学校(神奈川県足柄上郡、2022年竣工)など、教育施設を中心に木材を活用した大規模建築の設計を手がけてきました。そして2020年より、京都市とともに「こども・地域・産地を育む、『みやこ杣木』*1に包まれた学び舎」というコンセプトのもと、小栗栖(おぐりす)地域(京都府京都市伏見区)で、約1万4千㎡の小中一貫校の新校舎のプロジェクトが進行中です。*2

今回、特に重要なのが無垢材(製材)による架構を採用しているという点です。無垢材を使用した大規模建築の構造計画はわれわれにとっても新たな挑戦の連続でした。今回の記事ではそうした構造的な工夫に焦点を当てていきます。

*1. みやこ杣木(みやこそまぎ)は、京都市が実施する「京都市木材地産表示制度」(通称「みやこ杣木」認証制度)により認証・登録を受けた製材所等の製材品。地域産材であること、定められた品質・性能を満たすことなどが明示される。

*2. 計画は2023年9月現在、現場での施工段階にある。2025年に竣工予定。

無垢材(製材)の採用と構造計画

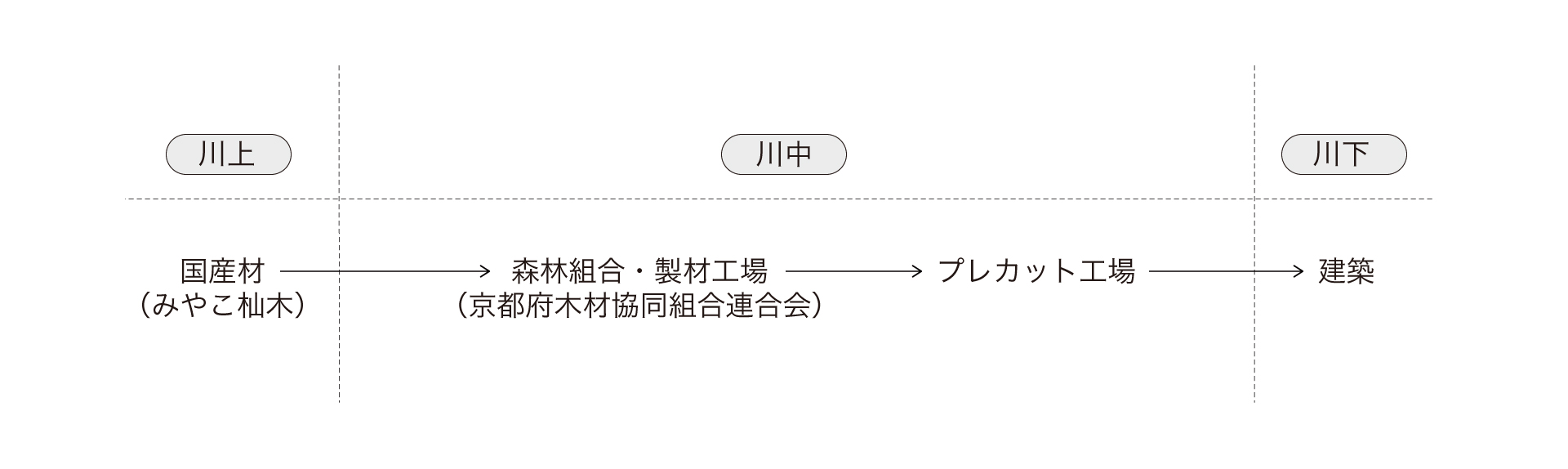

本プロジェクトは京都府の林業・木材産業を振興し、地域の技術力と活力を高めていくという目標がプロポーザル時点で掲げられており、京都府内で培われてきた木材資源や加工技術を活用できる「無垢材」を採用する提案が求められていました。

一般的に学校等の大規模、ロングスパンの建物を計画する際にはラミナ板を接着して強固に固めた集成材が使用されますが、設計当時、集成材を加工できる大きな工場は京都府外に限られていました。無垢材(製材)を使った新しい提案を目指し、事前に京都府木材協同組合連合会の協力を仰ぎ、材料調達から製作及び現場施工までのスキームを練った上で設計をスタートさせました。

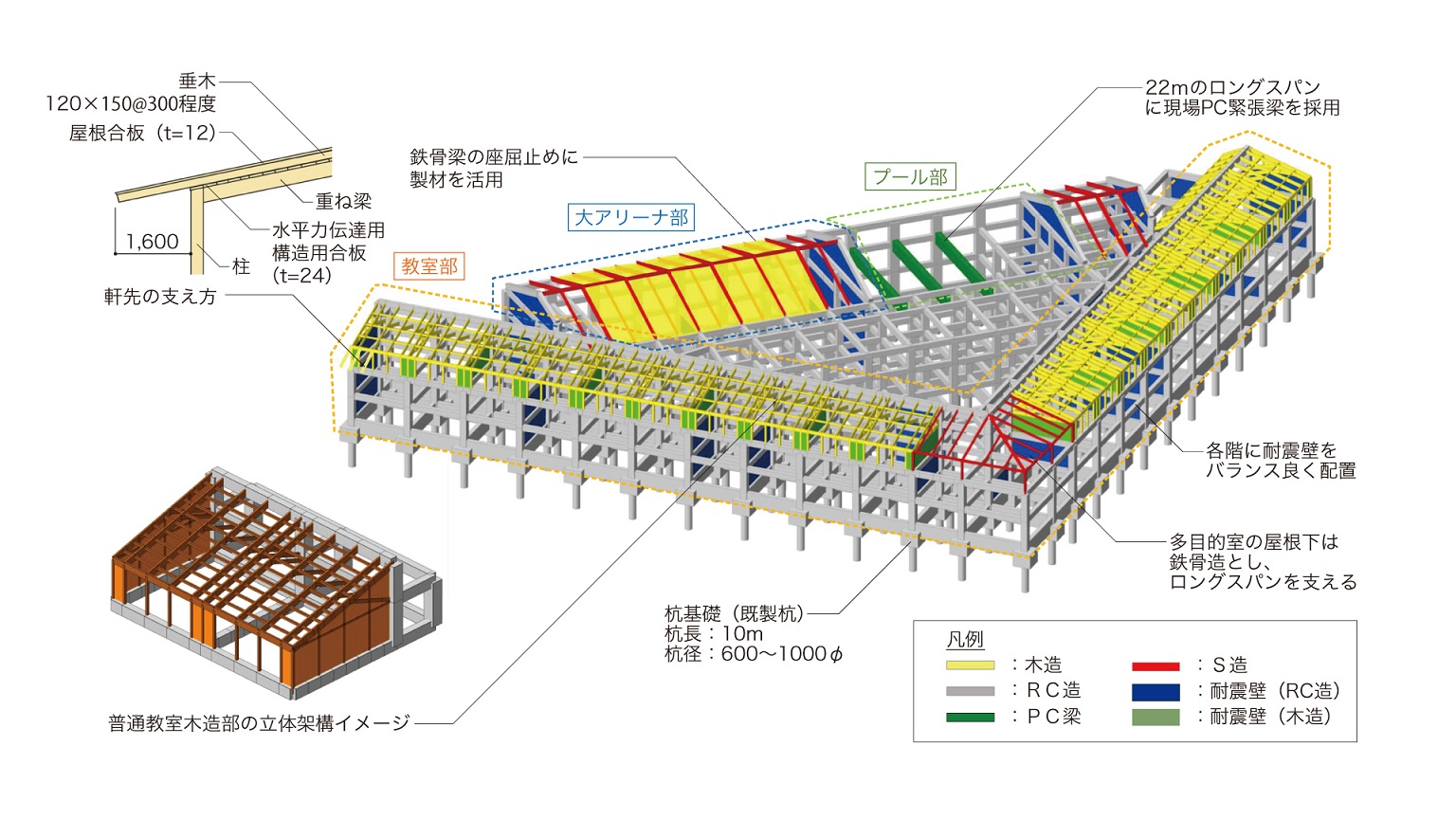

まずは、本建物に要求される性能(デザイン、プラン、機能性、経済性、耐久性等)を考え、鉄筋コンクリート造を主構造とした上で、状況に応じて鉄骨造、現場緊張PC造そして木造との混構造としました。

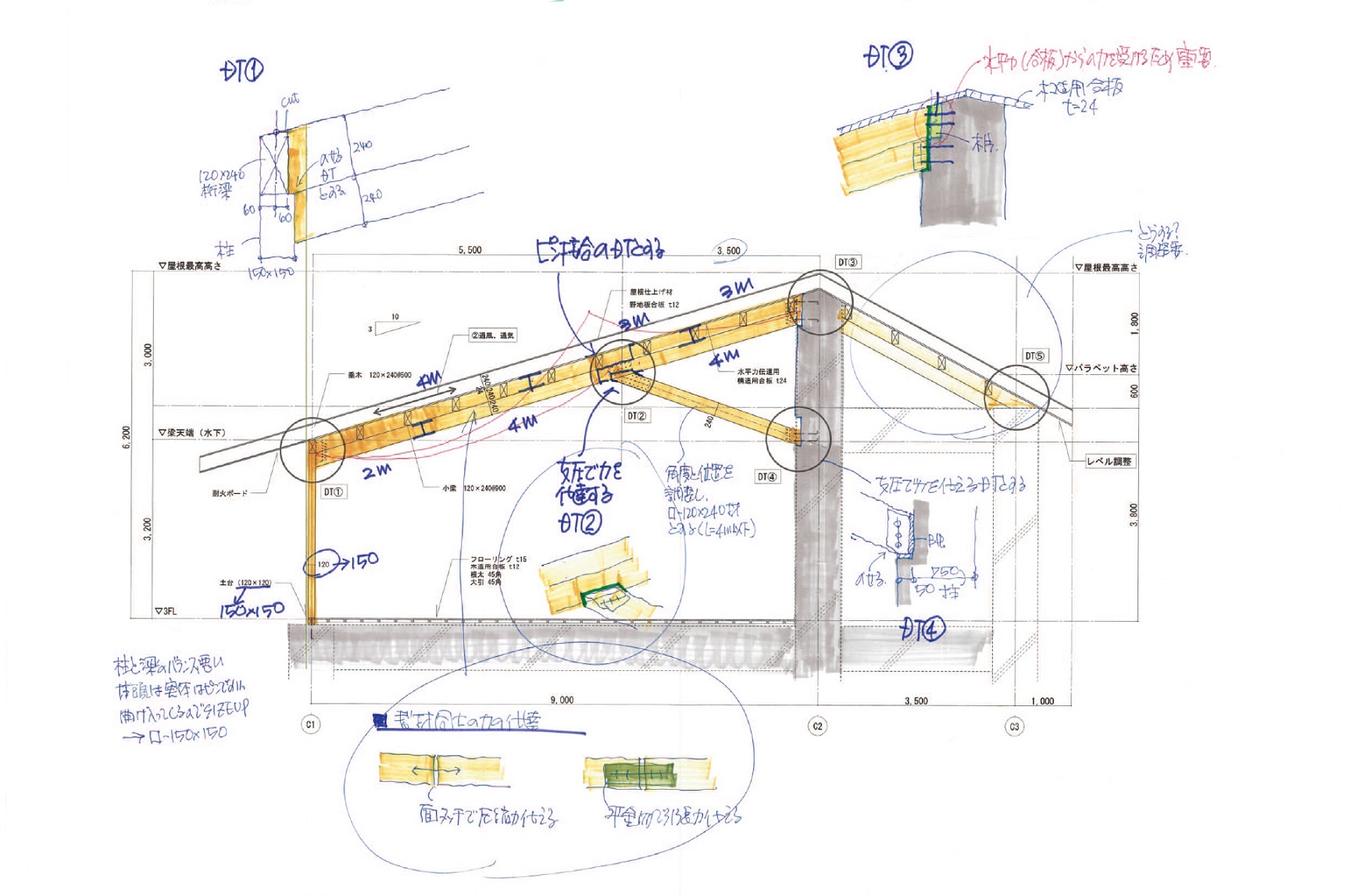

耐震性、耐久性、防耐火性、浸水対策を考慮し、最上階の3階の教室エリアに木造を採用しています。地震に対しては廊下部分の鉄筋コンクリート架構に負担させ、無垢材による木架構の経年変化を考慮した上でも十分な耐震安全性を確保できる架構計画としました。

無垢材(製材)は生きている部材のため、どうしても狂いや反りが発生してしまいます。部材としての安定性、長期荷重によるクリープ変形を含め、どう安全性を確保するかに最も頭を使いました。

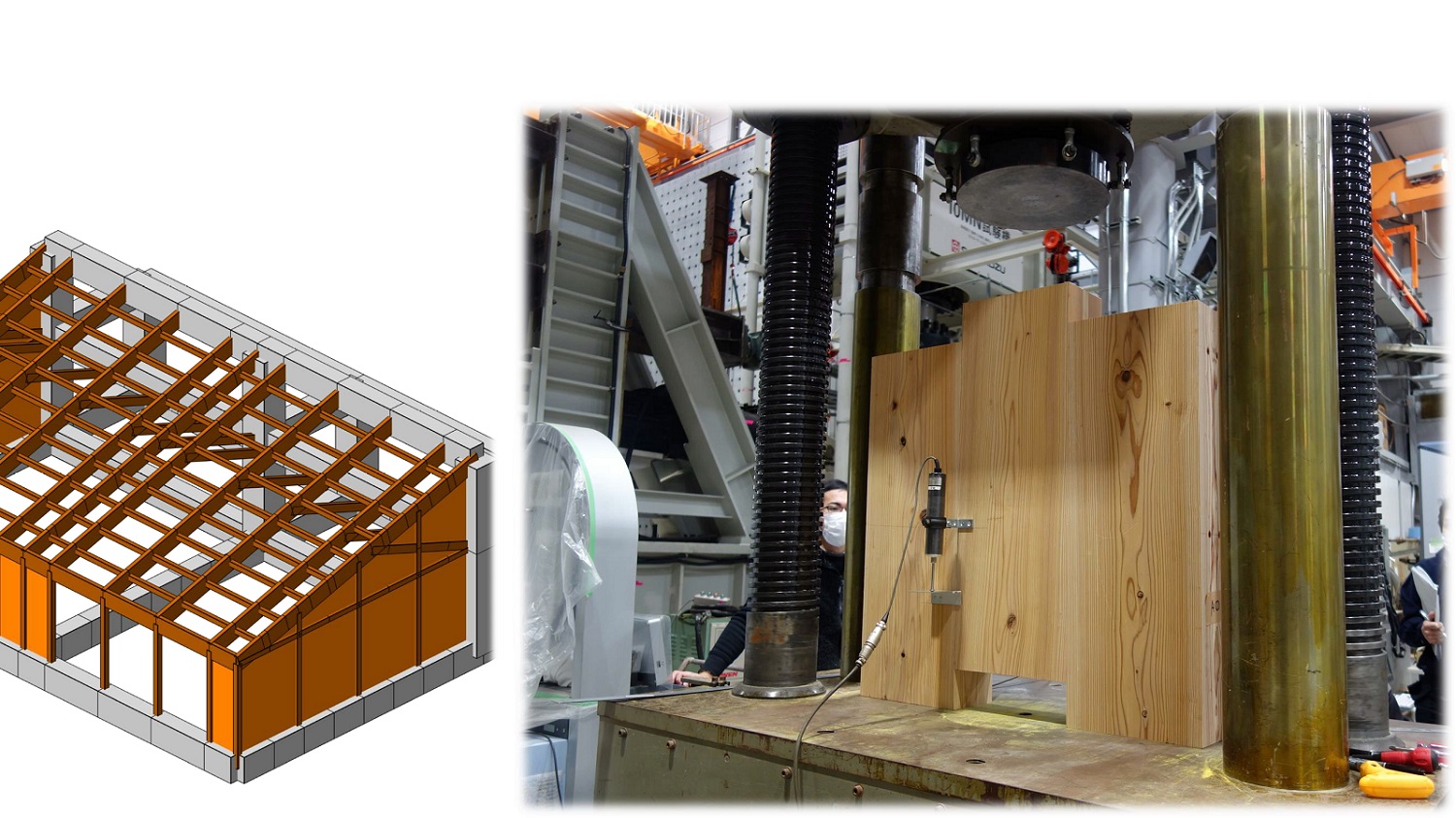

上記をふまえ、木造耐震壁により木部分全体の変形を抑え、普通教室の9mスパンの屋根を支える部分は重ね梁と方杖架構を用いる計画としました。これは4mの一般流通材を組み合わせることで実現できる架構で、かつ、屋根にかかる力(雪、風)に対する安定性も十分に確保しています。

大スパンに重ね梁を実現するための課題

集成材を使わずにロングスパンを実現するには工夫が必要になります。6mを超える製材を入手するのは規格外品となるため難しく、また規格の製材断面では構造性能も不足してしまいます。そこで、製材を重ね合わせた「重ね梁」が解決策になると考えました。しかし、この技術をロングスパンで採用するには解決すべき課題がいくつかありました。そのひとつが製材同士を一体化するための方法です。

今回は地域産材を工場ではなく、現場で組み立てられるようにビスによる梁同士の一体化を採用しました。しかし、接着剤を用いた場合よりも梁の剛性が発揮されず、たわみが大きくなってしまいます。

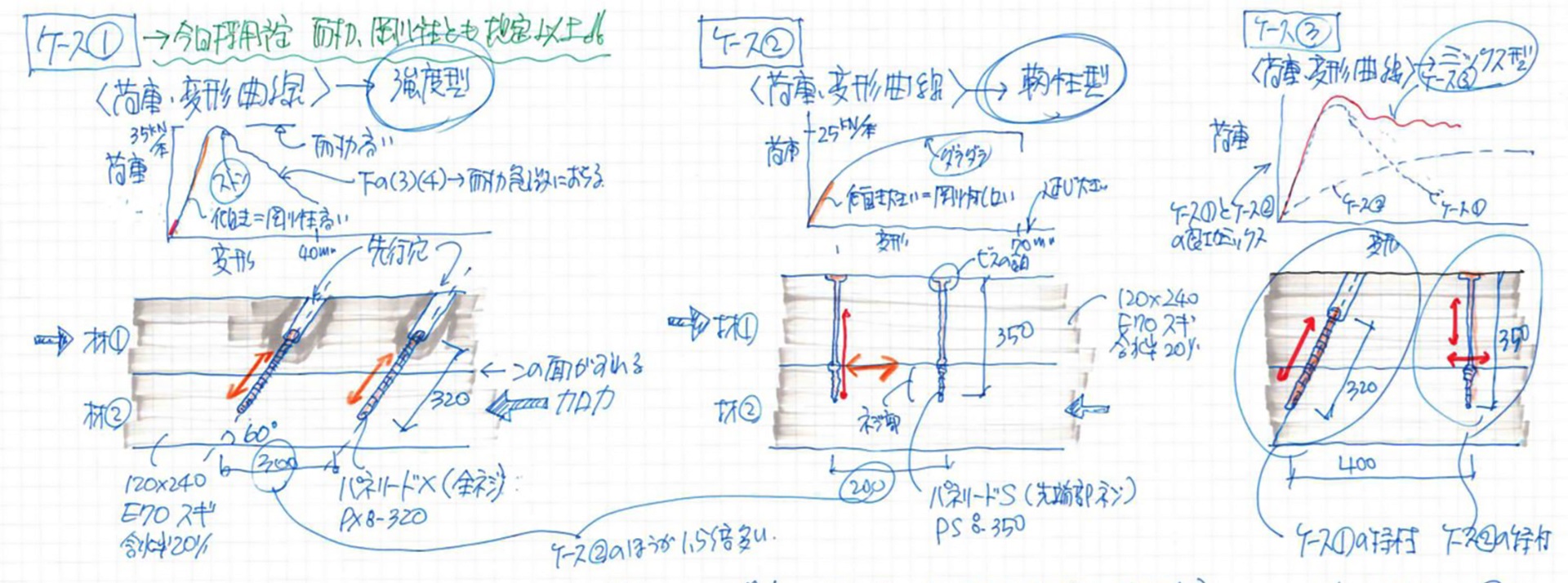

これは先行研究で明らかになっており、ビスで梁を重ね合わせた場合の剛性を評価するための算定式が定められています。それによると、その一体化効果は「せん断方向の力の伝達」のみに認められ、接着式と比較しても剛性増大効果が小さいことがわかっています。

ビスの打ち方と剛性・耐力の関係を追求

一方で、ビスを斜め打ちした場合は一般的な垂直打ちに比べて剛性増大効果があることがわかっています。類設計室でも今回重ね梁の設計をする上で、そして今後の重ね梁によるロングスパンの架構の実現可能性を広げていく上でも、ビスの打ち方による製材の剛性と耐力の関係を追求する必要があると考え、実験を実施しました。

その結果、一般的な垂直打ちと比較して斜め打ちは初期剛性が上がること、そして破壊性状を見ていくと、斜め打ちとした場合はビスが持つ粘り強さがより断面性能を高めることが確かめられました。

同時に、木材が変形していく様子や、ビスが木の中で伸び、滑り、木にめり込む様子を直に見ることで、それぞれの現象が重ね梁の各性能にどのように影響しているのかを身をもって理解することができました。

実験結果を踏まえ、今回使用する重ね梁の仕様(接合ビスの種類と角度)を決め設計を進めました。設計は終了し、現在は現場での施工段階に入っています。ここからは、施工者や木材を製作するファブリケーターによる具体的なものづくりの段階です。

監理者と共に、設計図に込めた意図の伝達、現場で生じた製作上の課題や現場組み立ての課題を抽出し彼らと協働して答えを出していきます。

今回の設計から現場施工までの追求をふまえ、重ね梁の可能性と課題を明らかにし、今後の中大規模建築物への無垢材利用の可能性を広げていきたいと思います。

建築概要

用途 |学校

施工 |巖建設・植田電機・伊藤設備工業所

延床面積|13,979.05㎡

階数 |地上3階

構造 |RC造 一部木造、S造

設計者

-

廣重圭一ひろしげ・けいいち大阪設計室 構造設計部部長

廣重圭一ひろしげ・けいいち大阪設計室 構造設計部部長1962年福岡県生まれ。1986年九州大学工学部水工土木学科卒業。1988年同大学院工学府土質研究室修了後、類設計室入社。

-

豊島麻由佳とよしま・まゆか大阪設計室 構造設計部

豊島麻由佳とよしま・まゆか大阪設計室 構造設計部1992年広島県生まれ。2015年早稲田大学創造理工学部建築学科卒業。2017年同大学院 創造理工学研究科建築学専攻修了後、類設計室入社。

-

石井卓磨いしい・たくま大阪設計室 構造設計部

石井卓磨いしい・たくま大阪設計室 構造設計部1998年佐賀県生まれ。2021年九州大学工学部建築学科卒業。2023年同大学院人間環境学府空間システム専攻修了後、類設計室入社。