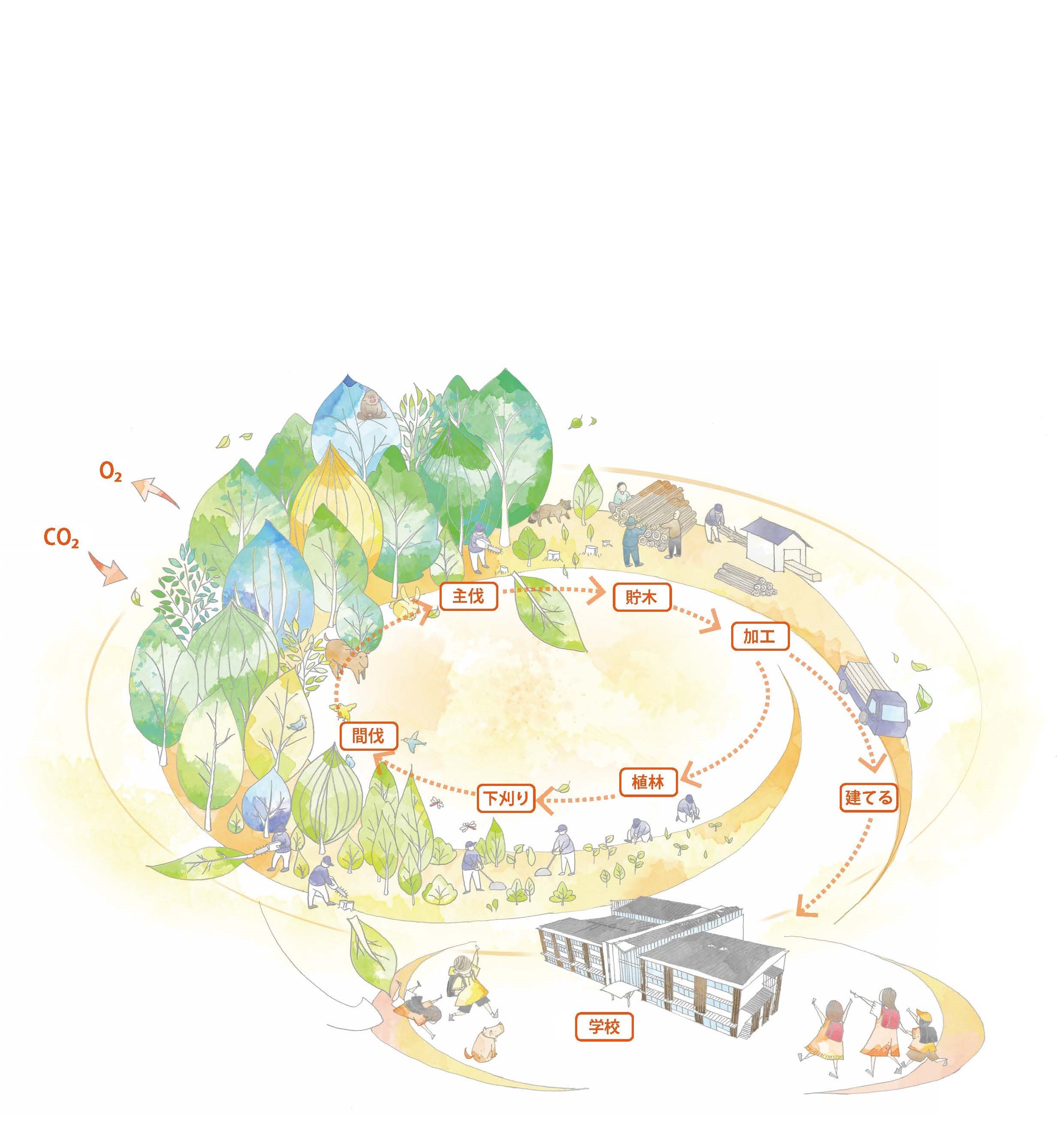

循環型社会をつくる

校舎木造化の検証

「都市の学校木造化」プロジェクト

設計技術編

なぜ、都市で木の学校づくりなのか?

日本の建築は古来より木造でした。しかし、関東大震災や戦災により、耐震性や防耐火性の懸念から木材需要が低下して林業の衰退が加速。戦後復興で大量に植林されたスギ・ヒノキの人工林は、建設用木材として適齢の50年を超えたものが飽和状態を迎えています。

日本は国土の約70%が森林です。森林は、国土保全、水源涵養、生物多様性の保全等の多面的な機能があり、私たちの暮らしや、経済・社会の発展を支えています。森林資源活用を持続するため、適齢期の木を放置せず、計画的な伐採~植林による再造成が必要です。脱炭素やSDGs等の社会潮流も重なり、国・自治体の積極的な木材活用が推進され、近20年の間に耐火構造とするべき木造建築物の見直しなどの法改正により中大規模の木造が実現可能になってきました。

その木材活用のために私たちにできることのひとつが都市の学校木造化でした。学校は公共建築物の約4割を占め、継続した建設需要が見込めるため、有効だと考えました。木造校舎で育った子どもたちが、将来当たり前に木造を選ぶことができる基盤を地方のみならず、都市で育てる。これは、日本の未来への投資でもあります。

都市に木造校舎をつくる

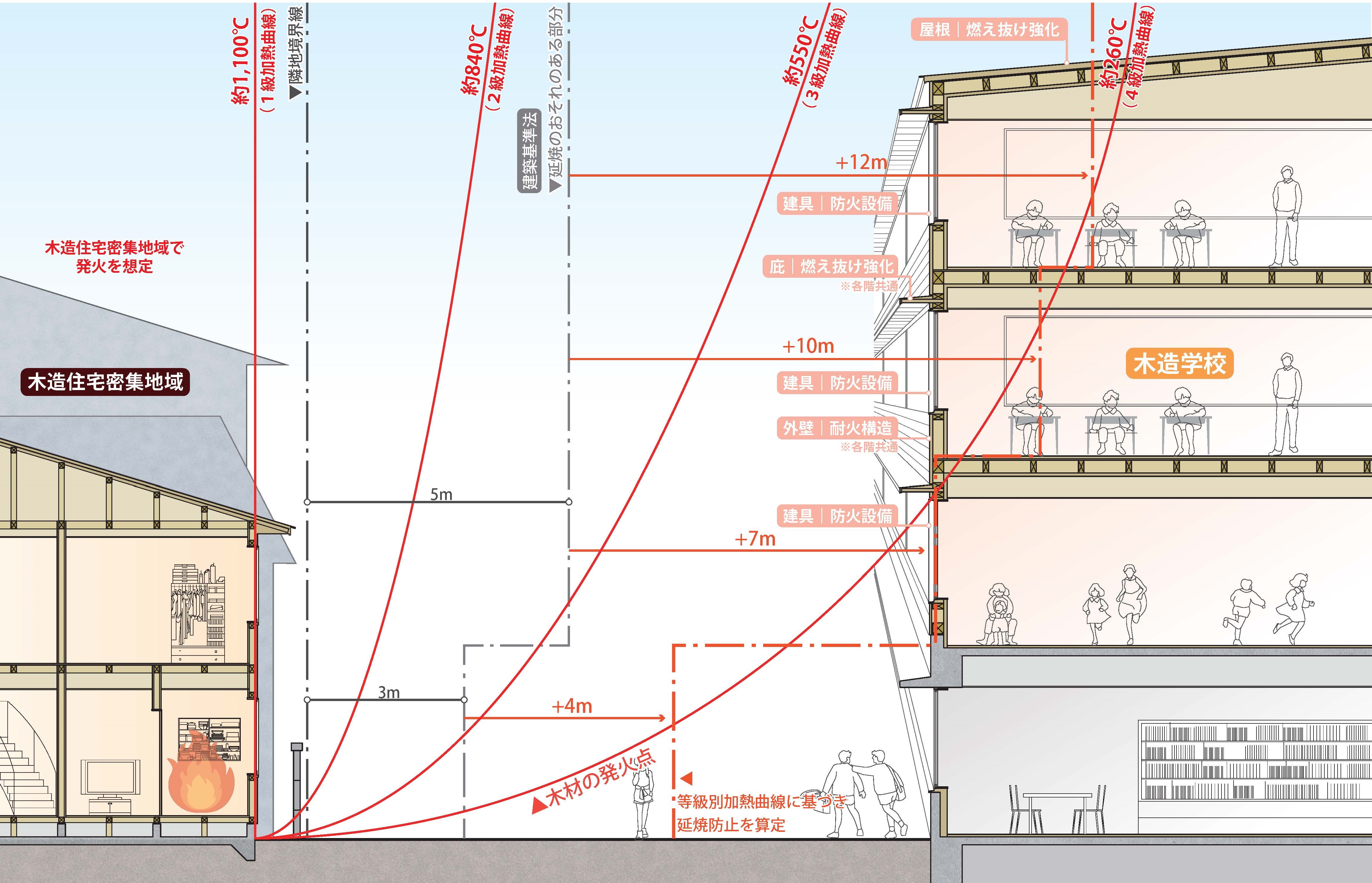

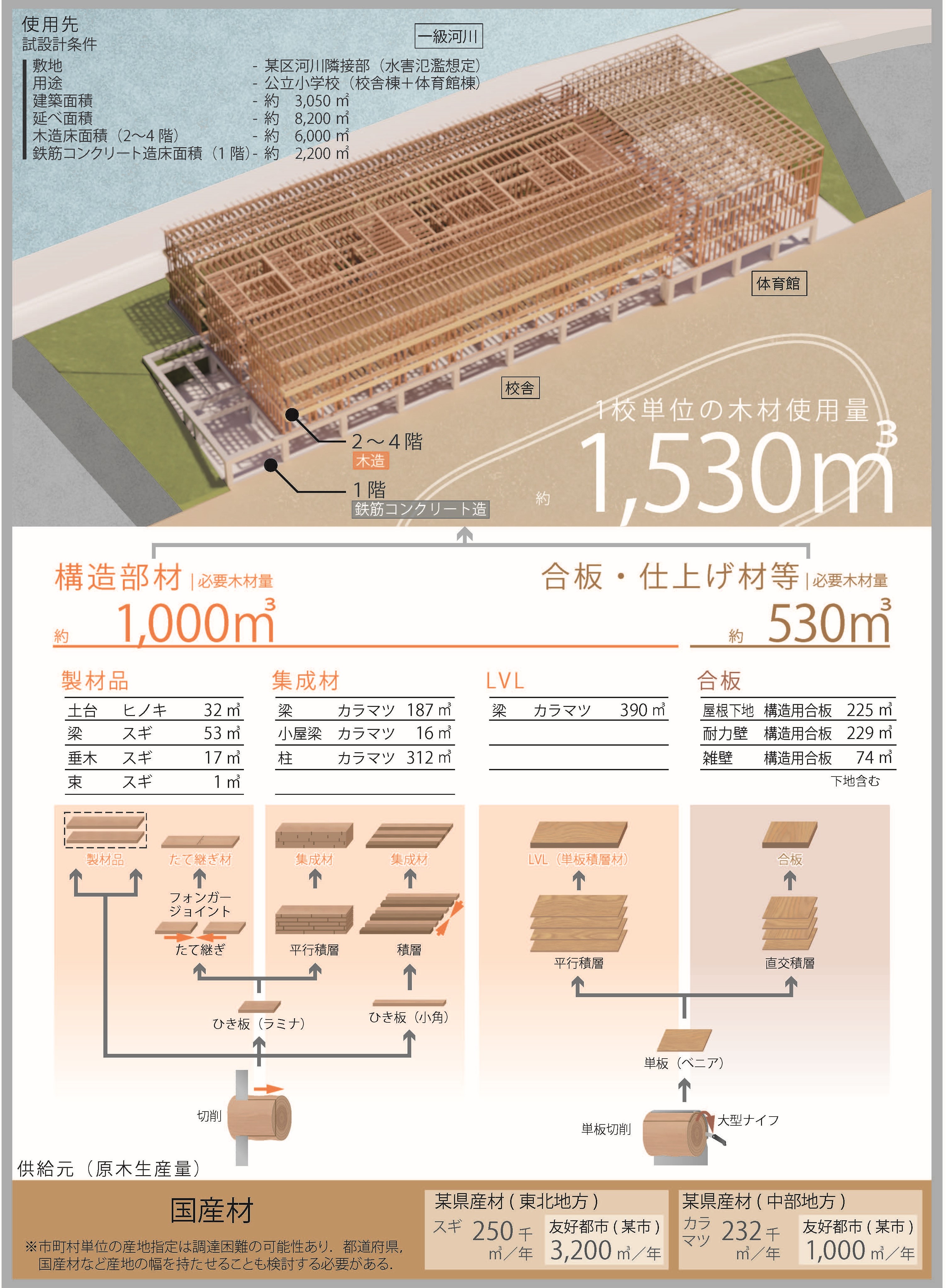

私たちは、東京都23区の城東エリアを対象に仮想敷地を設定して木造校舎の試設計を行いました。当該エリアを選定した理由は、都市部における水害や火災等の現実的な課題と向き合う必要があると考えたからです。仮想敷地は、河川よりも低く(外水氾濫想定地域)、木造住宅密集地域に隣接する場所としました。

木造校舎の設計を進める上で重要な視点は、木造に適した敷地か検証することと、設計早期に木材数量の把握をすることです。前者は、周辺の火災延焼のシミュレーションや水害ハザードマップの外水氾濫の水害シミュレーションにより地域の避難拠点となる学校敷地を検証するため。後者は、木材調達(伐採~加工・保管まで)に必要な期間とコスト、木軸の建て方開始の時期を想定するためです。

本プロジェクトは、循環型の事業モデルとして全国に普及可能な成果を目指しました。そのため、特殊工法ではなく、国内で最も実績のある在来軸組工法を採用しました。また、BIMを活用することで設計初期から木材量を精度高く算出しながら計画を進めました。規格材を余すことなく効率よく使う工夫が普及可能な木造設計の基本です。そのため、流通材で架構計画ができるよう尺貫法を採用し、柱スパン、階高設定を行い、原木に対する歩留まりは製材=50%、集成材=45%としました。構造材をつなぐ接合金物も原則既製品を採用し、徹底して普及性の高い木造校舎の姿を目指しました。

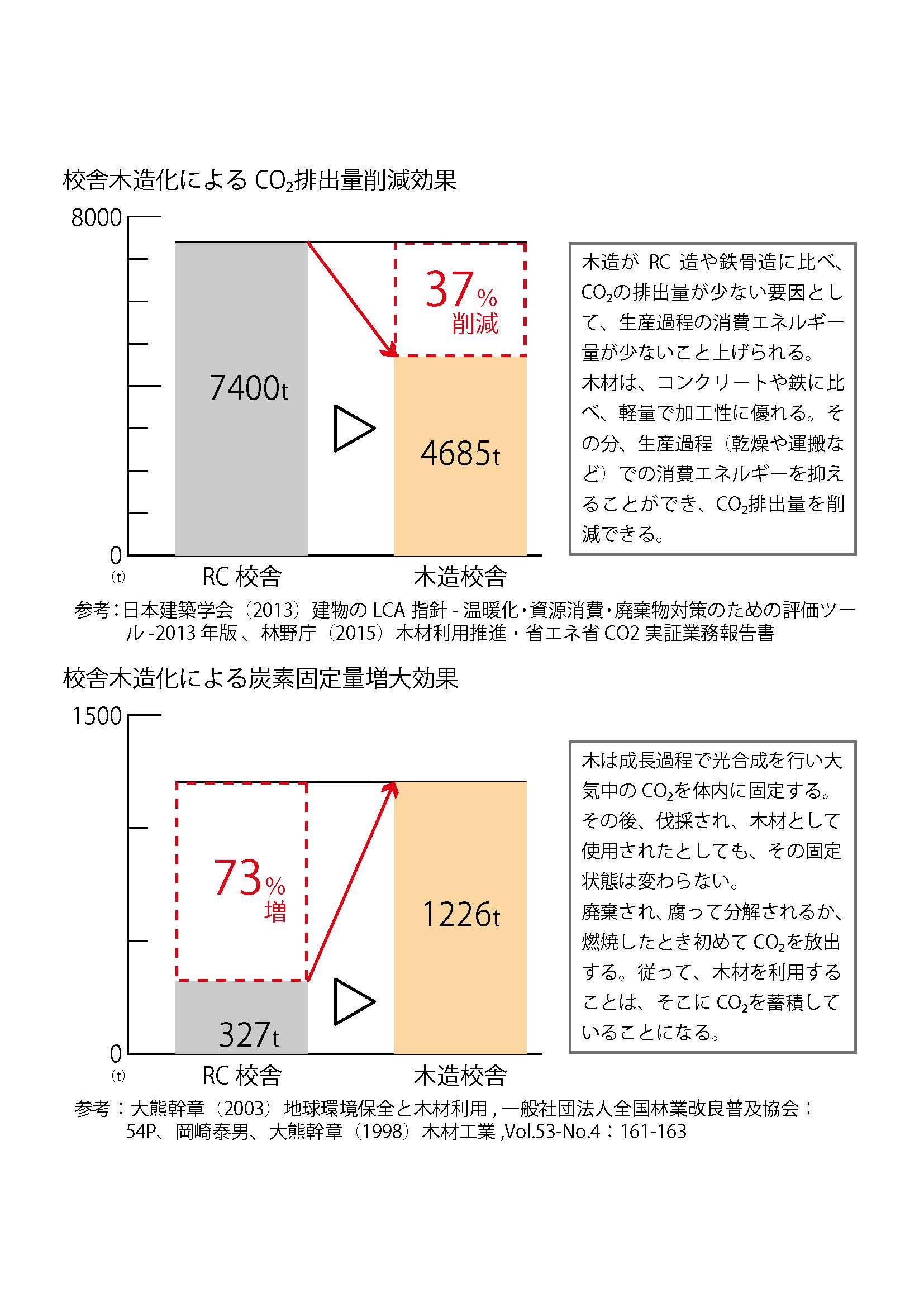

今回の試設計を通じて、一般的なRC造校舎と比較すると、コストは1.25倍、工期は3ヶ月多く必要という結果が出ました。一方で、環境への貢献が期待できる結果も出ました。一校をつくるのに必要な木材量は約1530㎥(約0.25㎥/㎡)であり、CO2排出量は国産材を前提とした、林野庁『木材利用にかかる省エネ省CO2に関する調査及び分析結果』のRC、木材のCO2排出量の原単位を用いると、試設計と同規模のRC造校舎に比べて約37%(RC造=約7400t>木造=約4685t)削減し、炭素固定量は約73%増でした。欧米では炭素税の導入が進んでいるが、具体的な地球環境への貢献効果を数値化することも重要な視点と言えます。

下:鉄筋コンクリート造校舎と木造校舎の炭素固定量の比較

森の現実を知る

令和2~4(2020~22)年に、国内の木材供給状況を把握するため、構造材に使用するカラマツ、スギの産地へ赴き、自治体の木材活用推進事務局や木材産業組合、木材調達業者にヒアリングを行いました。

公立校の場合、自治体間の文化的・経済的な連携を踏まえた産地指定の可能性が高いため、仮想敷地の友好都市(東北・中部地方の2自治体)をヒアリング対象にしました。全国平均の原木生産量(令和2<2020>年実績値)は、スギ=約25,000㎥/年、カラマツ=約42,000㎥/年であるが、都道府県別ではばらつきがあります。ヒアリング対象の自治体も県単位ではスギ=250,000㎥/年、カラマツは232,000㎥/年の生産量ですが、市町村単位になるとその量は限られ、スギ=約3,200㎥/年、カラマツ=約1,000㎥/年でした。一度に供給可能な原木量はスギ=約1,500㎥、カラマツ=約 600㎥が最大とのことですが、いずれも着工2年前に発注される条件です(木材分離発注)。先の製材歩留まり50%だと製材量はスギ=約750㎥、カラマツ=約300㎥となります。産地指定を市町村単位にすると木材調達が困難になる可能性があります。某木材調達業者によれば、産地指定なしの国産材であれば従来発注でも調達可能とのことですが、産地指定は発注側の目的に応じた慎重な検討が必要です。

さらに、構造材は部材強度を担保するため、JAS認定工場の製材という条件も加わり、ますます供給元が限定されます。また、木は伐採してすぐに使えるわけではありません。原木市場で入札にかけられ、製材→乾燥→プレカットの工程を踏んで出荷・保管され、伐採~建て方工事までに約1年を要します。そのため、設計早期に木材量を決める必要があり、この調達期間を考慮した工程の検討が発注者、設計者、施工者には求められます。

原木市場で取引される原木丸太には、公表価格がはなく、入札で価格が決まります(各森林組合が前年度の落札価格は公表)。組合員でないと買い付けが出来ないため、事前に森林組合へ調達可能な入荷量を確認しなければなりませんが、情報が先行すると価格が高止まりする可能性も孕んでおり、情報収集は慎重に進めなければなりません。その後も木材流通には多くの仲介業者が介入し、川下側の木材価格の半分は運搬費となってしまします。設計者は、そういう実情を知ってコストコントロールする必要があるのです。

これからの学校、これからの木造

建てて終わりではなく、木造の確かな環境性能を示していくことも、これからの学校木造化を持続させるために必要な私たちの使命だと考えています。

日本人は古来より木造と親しんできました。これからを生きる子どもたちが通う学校を木造化することは、日本の豊な自然環境を学び、育て、守ることに繋ると考えています。木の温もりや香り、調湿作用など居心地の良い環境で健やかに子どもが育つ学校をこれからも追求し、実現させていきます。

メインビジュアル,6:坂本泰士

ページトップへ設計者

-

林昭光はやし・あきみつ

林昭光はやし・あきみつ1973年北海道生まれ。’99年北海道大学大学院 工学研究科 都市環境工学専攻修了。’99年類設計室入社。

-

多田 奨ただ すすむ東京設計室 意匠設計部主任

多田 奨ただ すすむ東京設計室 意匠設計部主任1973年広島県生まれ。1999年武蔵工業大学大学院 工学研究科 建築学専攻修了。同年類設計室入社。