本の森ちゅうおう

中央区立京橋図書館・中央区立郷土資料館2022年 東京都中央区

設計技術編

計画地の特性分析

土地の歴史的読み解き

計画地は隅田川と江戸城外堀をつなぐ重要な掘「八丁堀(桜川)」のただなかに位置する。舟運の大動脈で、周辺地区には町奉行、与力・同心の組屋敷が集められた歴史地区だ。しかしこの堀は1972年に埋め立てられ、暗渠の川に変貌。地上は中央区立桜川公園として利用され、江戸のインフラは緑地帯に姿を変えた。また本施設は、旧中央区立京橋図書館を引き継ぐ施設でもある。旧京橋図書館は1922年、全国初の開架式図書館として建てられたもの。市民へ向けた先駆的な知と情報の発信地であった。

「本の森ちゅうおう」は、これらの歴史的背景を計画の起点としている。それが緑地帯との関係、来館者の自主的な利活用の促進などにつながってゆく。

敷地の制約を建物の特長に転換

敷地にはかつて労働スクエア東京が建っていたが、2004年に閉館。後にこの跡地利用と、周辺の区立施設のあり方を検討する「八丁堀駅周辺施設再編計画」が立案された。そこでは桜川公園を中心とした上記3施設の整備計画が示され、元八丁堀であった緑地帯の保全が主要項目に挙げられている。本の森は、その緑地帯の延長上に位置していた。類設計室は、歴史的な環境遺産を継ごうとするこの再編計画に賛同。その計画を補完する配置計画を提案した。

堀の形をトレースしている敷地は東西に細長い形状。その北側に暗渠が位置しているためそれを避けて、必然的に北に開けた東西に長いプランにせざるを得ない。その大きな制約を逆手に建築の特長へと転化させたのがこのプロジェクト。北へ開く配置は、北からの自然光を採り込める好条件になった。限られた建築面積から垂直性のあるボリュームが導かれ、森の構成を発想することにつながってゆく。

出会いとつながりを生む

プランニング

立体回遊型と重奏性

区民一人ひとりが自らで創造的な活動ができる場をつくる。そのために物事と物事の予期せぬつながりが生まれる場づくりをデザインの根幹に置いた。その方法として着目したのが「回遊型」と「重奏性」。 回遊性のある場は、自発的な散策を誘発し、散策しながら新しい本や人への出会いを生む仕掛け。出会いの連続はここを創造の場に成長させてゆく。この建築は敷地の制約から垂直方向にボリュームが伸びているので、動線は必然的に上下への「立体回遊型」のデザインに帰着した。

動線が経由する「場」はゆるやかにつなげ、相互に触発できる可能性を残している。性格の違う場と場が独自性を保ちながら相互に作用し、新しい物事を生んでゆく。そのような空間同士の「重奏」といえる状況を創出。これもまた創造の場を形成する契機となる。

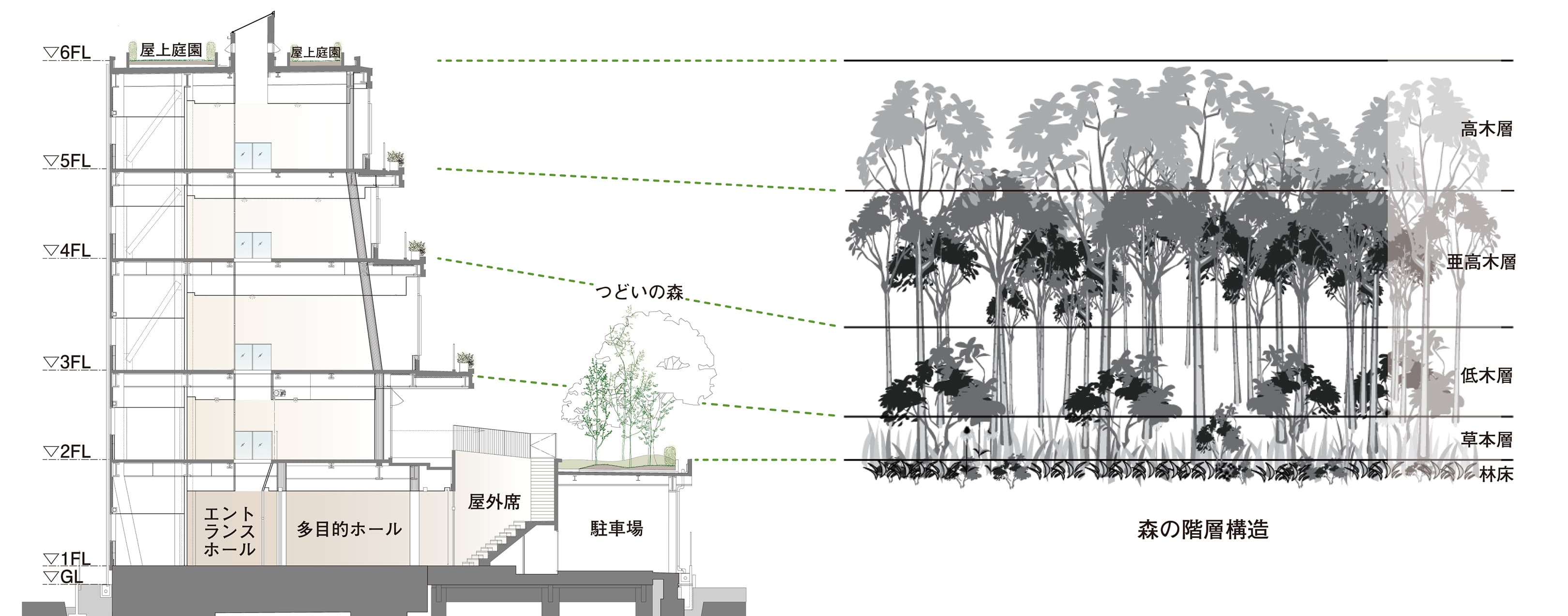

森林生態系の援用

2つのコンセプト「立体回遊型」と「重奏性」は、ゆらぎや曖昧さを孕むもので、いかに破綻させずに調和させるかが課題となる。そこで参照したのが、時間を経て調和した「森の生態系」。森は多様な生物が独自性を保ちながら相互に作用する場をつくっている。

森には階層構造がある。その階層の特徴とイメージを、建物各階の性格に重ねた。土壌と林床に相当するのが、地中をイメージした1階エントランスホール。下草の生える草本層は、実際の庭園(つどいの森)につながる2階。そこは水平移動が最も頻繁なレベルで、子どもの移動も盛ん。3、4、5階と建物を上がるにつれ、明るさと空の広さが増し、床面積が小さくなって、低木層、亜高木層、高木層と森の階層を上がるイメージと重ねている。階によってインテリアデザインの性格を変えて、直感的に居場所が感じられる空間を生み出した。

上昇指向性のデザイン

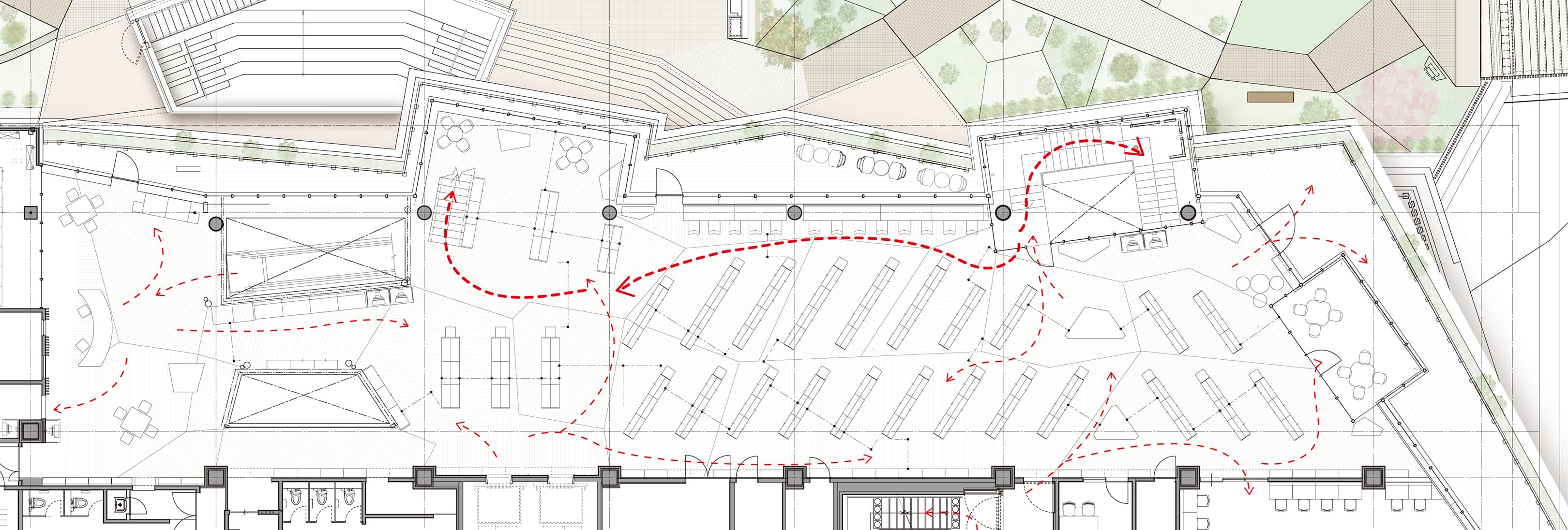

上階への自然な回遊を誘発するのは容易ではない。ここでは上下移動動線をあえて分散させることでそれを実現。1~2階、2~3階はエスカレーターで誘導。メインフロアである3階から上は階段だが、それを上下階の直通階段として分散配置させた。階段と階段の間でフロアを回遊することになる。開架書架の高さは大人の目線より下に抑えているためフロアを見渡せるが、目線に入るのは上階へ続いている上り階段だけ。散策していると、つい上階へと誘われる動線計画だ。

重奏する場をつくるボロノイ分割

重奏する場とは、パーソナルな領域を形成しながら交流も誘発できる場。それは離れていたいけど近づきたいという、相反するジレンマを孕んだ課題だ。これに似た状況が自然界に見られるボロノイ分割。点在する母点の中間点を結んで分割する方法で、そこにボロノイ図形が現れる。肉食動物のテリトリー、細胞壁や葉脈など動植物にしばしば見られる形態だ。母点にいる主が隣から干渉されないよう距離を取りながら、しかし相互に交流するためになるべく近くに居られる状況が形になったもの。自然界で調和しているこの現象を、図書館づくりに参照した。それはプラン全域におよび、フロアや天井の張り方、閲覧席の配置、つどいの森の区割りなど、平面計画上の領域をボロノイ分割で構成している。これによってゆるやかな領域が生まれ、それぞれの場が近接しながら、個性や独立性を保つ。

自然環境を採り込む

ファサード

エンジニアリング

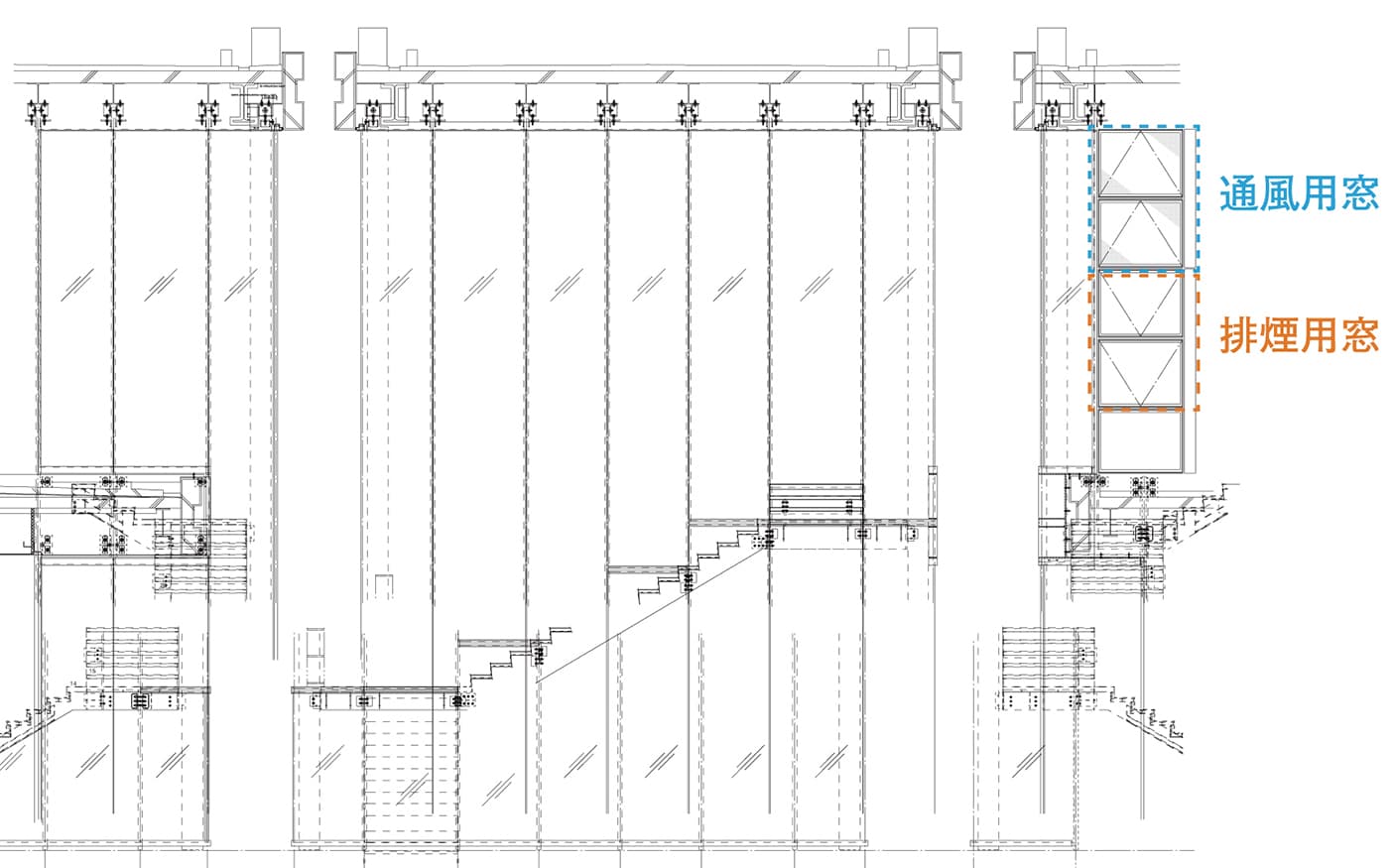

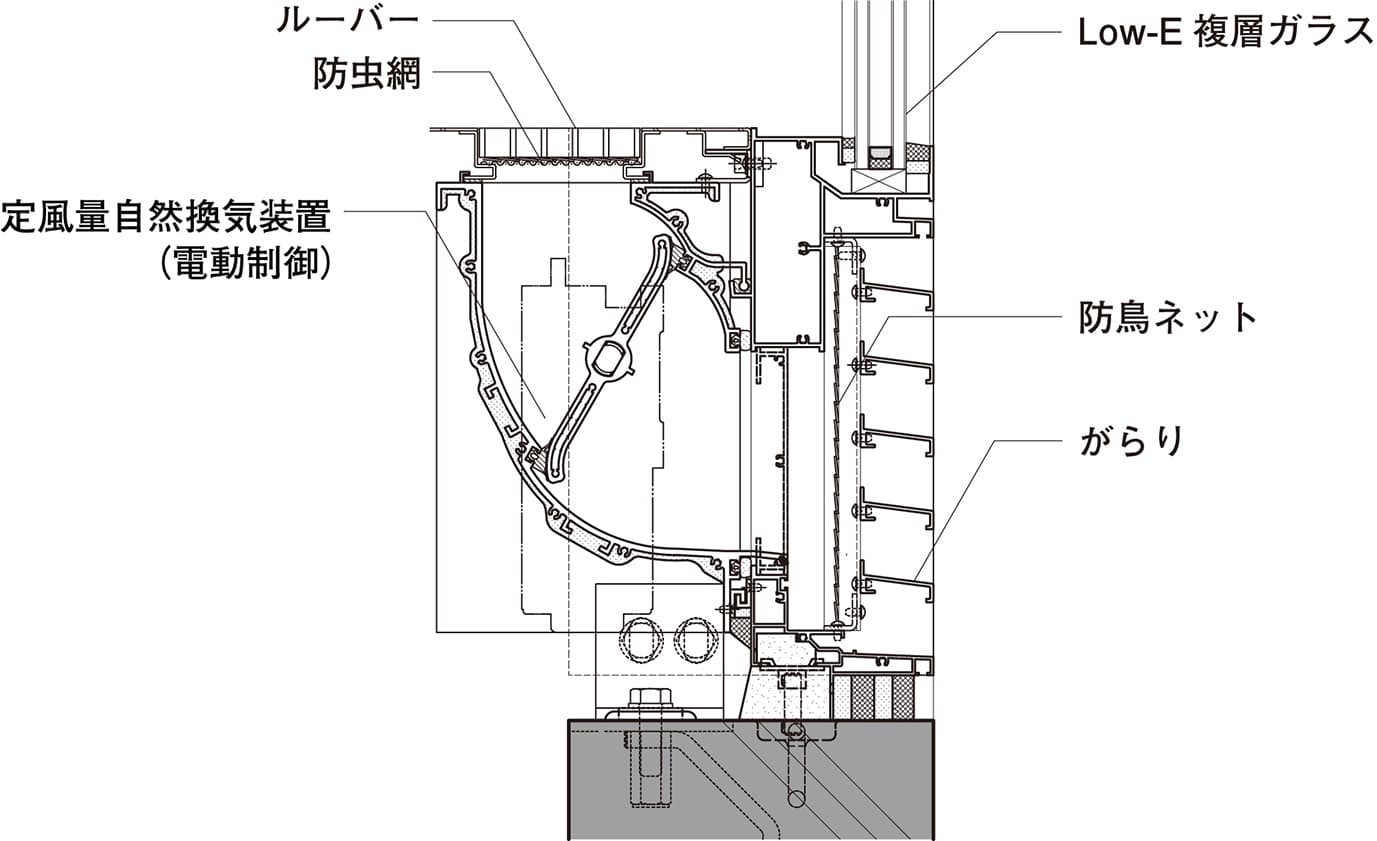

外皮が担う自然換気

建物の環境性能を向上させる働きを、外壁部分に担わせるという考え方がある。建築外皮の機能化だ。

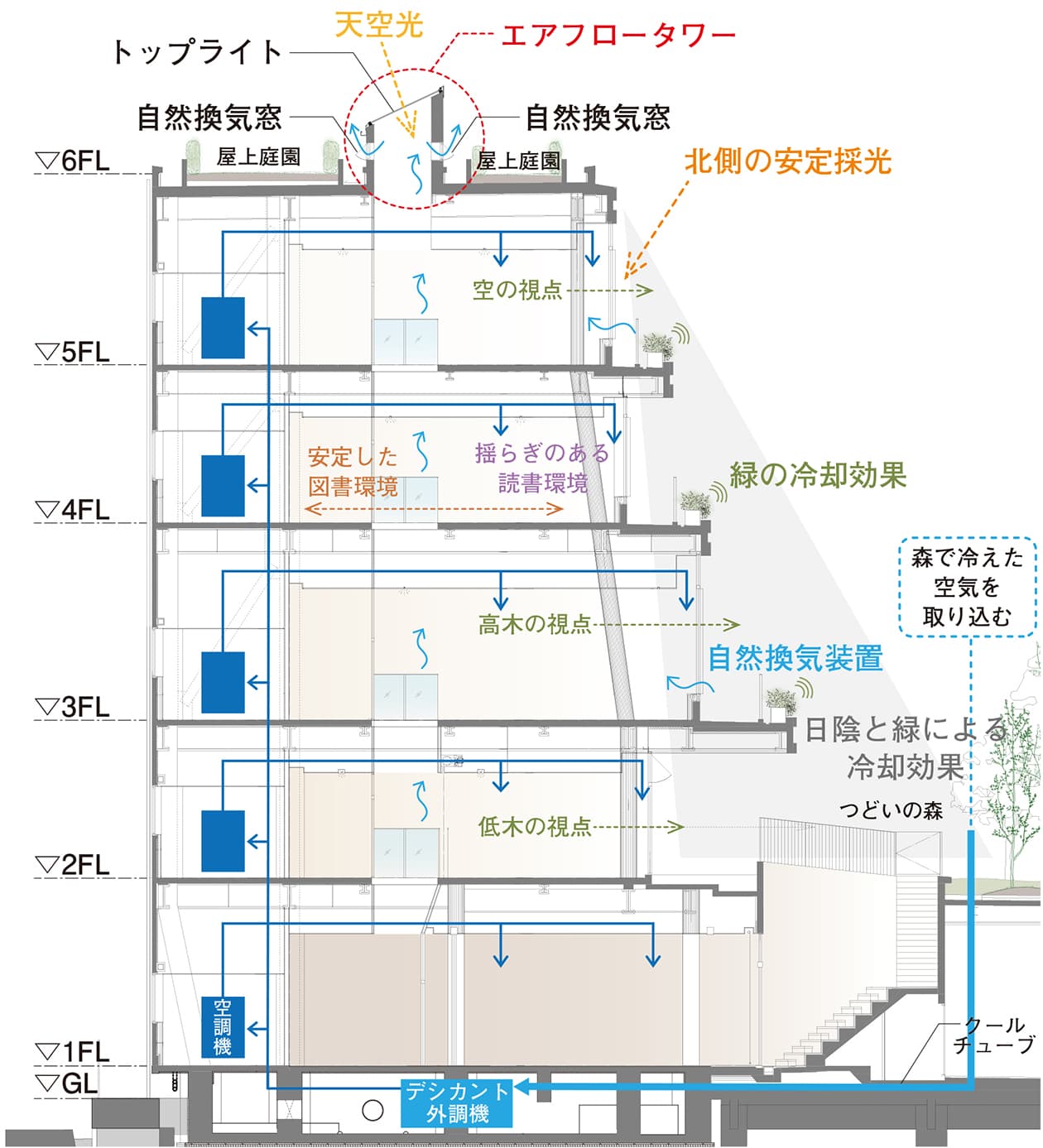

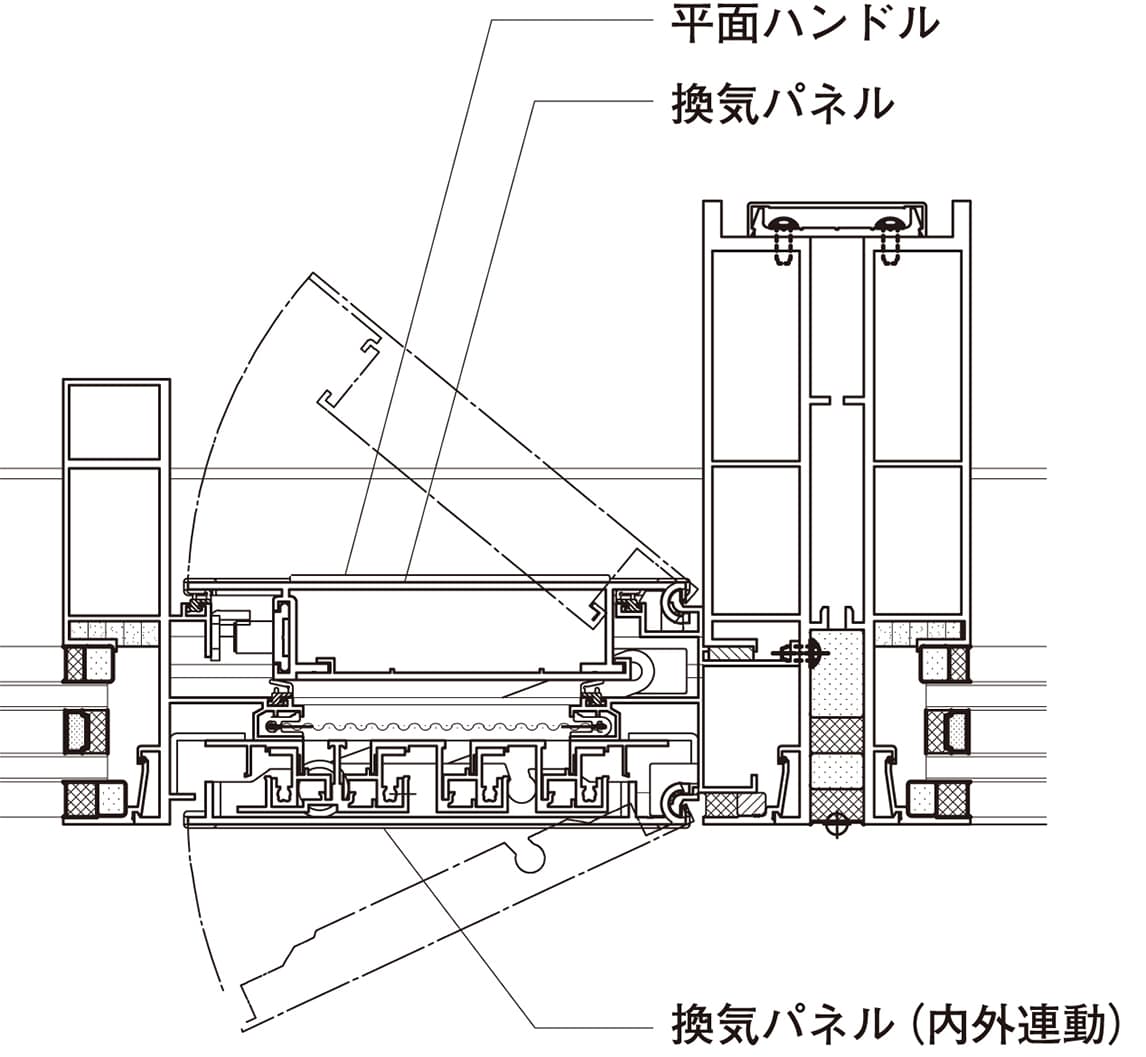

敷地は八丁堀が姿を変えて残された都心の緑地帯。その植物の蒸散作用による冷却効果が働いて、ここには清涼な空気環境が生まれている。この空気を採り入れ、ダクトレスで自然換気する機能をこの外壁にもたせた。ファサードに突き出た階段キューブの凹凸が、この緑地帯の自然風を受けて風下側に負圧を生み、その部分から排気する。各階壁面に換気スリットを設け、窓沿いのバッファーゾーンから直接外気を採り入れる。中間期などの一定条件下で自動的に作動するシステムだ。

光と景観を採り入れるキューブ

「本の森ちゅうおう」の特徴は北が全面的に開けていること。柔らかな間接自然光と、緑地帯側の風景がここから降り注いでくる。この北面を開くための技術がファサードには込められている。

立体回遊の動線として、また自然換気の仕掛けとして、階段キューブは北側に設置したい。しかし北は外に向けて全面開放する方位。いかにキューブの開放性を保てるかが、大きな課題となった。そのためまず階段室は上下2つの階だけをつなぐ直通階段として分散させることで、避難階段の役割を解き、防火区画で閉鎖する必要なくした。マリオンと吊棚が階段を支持することで、垂直部材を減らし開放感を高めた。書架側から見える蹴上げ面はグレーチングで透かし仕上げとすることで、陰を減らしている。

多様性のある環境

微気候を生み出す

緑地帯の自然環境を直接取り込む北側外壁近辺では、「必ずしも一律ではない環境づくり」という考え方を取っている。自然環境には変動がある。日によってやや暖かい場所/涼しい場所が生まれてくる。その差をある程度許容することで、省エネ運用が可能になり、結果建物のなかでわずかに気候が違う微気候が生まれる。そうして建物を均質化せず、特に外壁近辺の閲覧スペースに、少しずつ性格の違う多様な環境を生み出した。各階でも変化する熱環境は、意匠の変化——色温度の変化、ボロノイ形状の細かさにも拡張して、各階の性格づけを生んでいる。

自然光と外気の活用

外壁から離れたフロア奥には、全フロアをつなぐ吹抜を計画した。最上部に屋上から突き出したエアフロータワーを設置。館内が正圧になるとタワーの換気窓が開き、南北に吹く卓越風を利用して、その誘引効果で下階の空気を排出する。ファサードの自然換気と連動したシステムだ。また建物内部に自然光を採り入れるための採光システムとしても、この吹抜は有効に働いている。

機械空調の給気システムでも、緑地帯の外気を極力活用している。まず外気を地下に埋設したクールヒートトレンチに引き込み、年間を通じて温度変動の少ない地中熱を利用。施設内でデシカント空調機を使った除湿を施す。ここまでで、ヒートポンプを使った過冷却を避けながら、ある程度の空調を実現した。そこから最低限の機械空調を行うことで、省エネルギーを図っている。

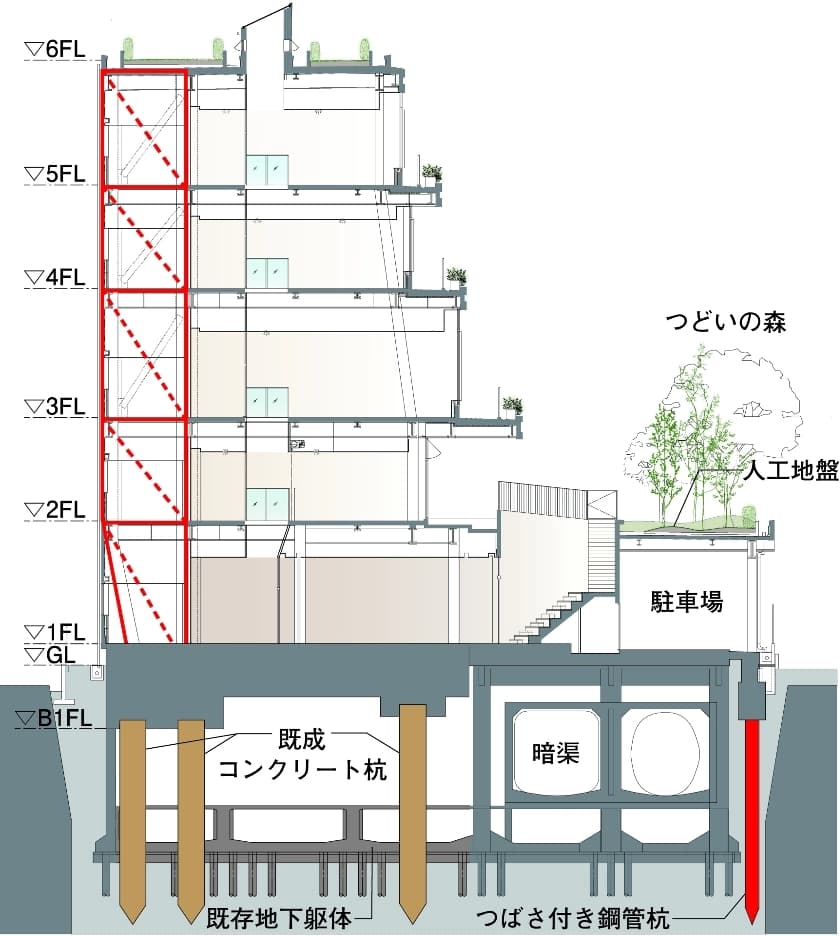

敷地に最適化する構造

森の構造と重なる構造合理性

敷地を貫通している暗渠を避けるため、建物を支持できる敷地形状は東西に細長い。鉄骨ラーメン構造を採用しているが、南北に短いプロポーションは水平力に対する変形量が多くなることが懸念された。そこで参照しているのが森の構造だ。暗渠上部に人工地盤(つどいの森)を敷設して大地にしっかり根を張る。剛心の位置を最適化するように上階の柱をセットバックさせ、斜柱をつけ、柱径を小さくした。架構は樹木のようにしなやかに挙動することで地震力を吸収。一方で捻れは抑えるために、靱性のある座屈拘束ブレースを、建物南側のコアまわりに配置して剛性のバランスを調整している。これは大地に根を張り、梢に向かって軽量化していく樹林の安定した構造と重なるもので、意匠・構造ともに「森の階層構造」というコンセプトが形を決めるポイントになっている。

既存地下躯体を山留利用

敷地に建っていた既存施設の地下躯体は、解体せずに活用する合理化が図られた。既存地下躯体を山留めとして再利用し山留工事、解体工事を削減。既存地下躯体の内部に地階を収めた。一方建物全体の鉛直荷重はこの地下躯体には流さず、高支持力のある既製コンクリート杭に流している。地下躯体部分の杭は既存躯体を部分的に解体しその穴に杭を施工。またつどいの森の人工地盤の基礎には、直下の暗渠への影響が少ないつばさ付き鋼管杭を採用した。

メインビジュアル, 9, 11, 15, 16, 18:小松正樹

ページトップへ建築概要

用途 |図書館、郷土資料館、飲食店

建主 |東京都中央区

施工 |松井・坪井・クリスタルジャパン建設共同企業体

延床面|8,881.63㎡

階数 |地下1階、地上6階

構造 |鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造

設計者

-

佐藤賢志さとう・けんじ東京設計室 計画設計部部長

佐藤賢志さとう・けんじ東京設計室 計画設計部部長1963年山形県生まれ。1986年武蔵野美術大学造形学部建築学科卒業。1987年類設計室入社。

-

穴瀬博一あなせ・ひろかず東京設計室 計画設計部主任

穴瀬博一あなせ・ひろかず東京設計室 計画設計部主任1989年大阪府生まれ。2014年関西大学大学院理工学研究科ソーシャルデザイン専攻建築学分野修了、同年類設計室入社。

-

渡邉光太郎わたなべ・こうたろう東京設計室 監理部主任

渡邉光太郎わたなべ・こうたろう東京設計室 監理部主任1989年神奈川県生まれ。2014年東海大学工学研究科建築学専攻修了、同年類設計室入社。

-

高田康史たかだ・やすし東京設計室 意匠設計部主任

高田康史たかだ・やすし東京設計室 意匠設計部主任1974年東京都生まれ。2001年法政大学大学院修士課程修了、同年類設計室入社。

-

黒川慧くろかわ・さとし東京設計室 構造設計部課長

黒川慧くろかわ・さとし東京設計室 構造設計部課長1987年栃木県生まれ。2012年職業能力開発総合大学工学研究科建築・造形専攻修了、同年類設計室入社。

-

米澤星矢よねざわ・せいや東京設計室 設備設計部主任

米澤星矢よねざわ・せいや東京設計室 設備設計部主任1990年千葉県生まれ。2015年東京大学大学院工学系研究科卒業、同年類設計室入社。