人と環境にやさしい

研究施設の空調実測

キミカ本館2022年 千葉県富津市

設計技術編

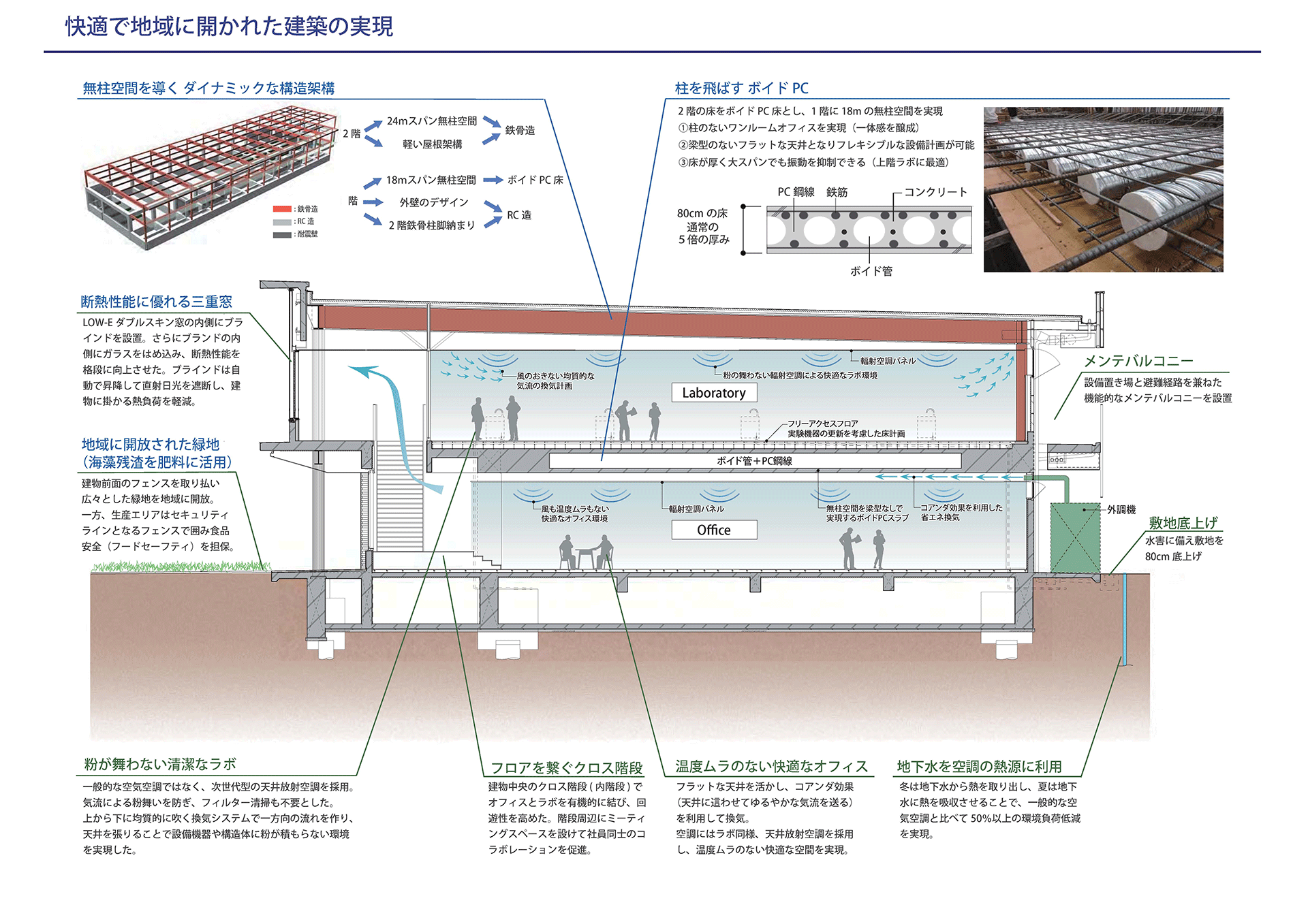

1.社員をひとつにする柱のない大空間

海藻から精製される天然の食物繊維「アルギン酸」の国内トップシ ェア企業キミカ。ジャパンSDGsアワード(総理大臣表彰) をはじめ数々の環境賞を受賞しているキミカの、人と地球環境にやさしい最先端拠点の建設事業です。開けた空を際立たせる2層の水平ラインを基調とした伸びやかな外観デザインとしており、低層の建物が並ぶ街並みとも調和しています。前面に広がる緑地は地域に開放しており、芝生の肥料には海藻からアルギン酸を抽出した後の海藻残渣を利用しています。インテリアは、社員とのワークショップを通じて「KIMICA One World」をコンセプトにワンルーム空間を創出しました。国際企業の風格として「World」、一体感の「One」、機能的で高い生産性の「Productive」、食品・医薬品メーカーとしての清潔感の「Clean」、拡張性・柔軟性の「Flexible」を五つの軸として建築計画を組み立てました。オフィスやラボは社員の安全に配慮し、ボイドスラブを利用した無柱の空間として視認性を高めています。また、輻射冷暖房を採用することでドラフト感を低減させ、研究で使用する粉が舞わないように配慮しつつ快適性を向上させています。輻射冷暖房の熱源には地下水を活用し省エネ性を高め、BELS認証では☆5を獲得しています。

2.ワンルームを成すボイドスラブと輻射冷暖房

社員の一体感を高め、生産性の高まる環境をつくるために無柱空間とガラスパーティションを組み合わせた見通しの良いワンルームが特徴的です[3]。厚さ800mmのボイドPCスラブにより2階の床は18mのスパンを飛ばしています。屋根は外観の水平ラインを強調するため設備機器の設置を避け、軽い屋根架構とすることで24mの柱のない空間を実現しています。設備機器は構内通路に面している屋外スペースに集約することで、日常的に目視でき点検も容易な計画としています。

大空間のオフィスとラボの天井には輻射パネルを敷設しています。アルギン酸は粉体の状態で取り扱われるため、既存の研究施設では粉が舞い、堆積することで清掃の負担が大きいことが課題となっていました。そこで新しい本館では「粉が舞わない清潔なラボ」を掲げ、対流式の空調方式に対して気流を低減できる輻射冷暖房を採用し、天井は輻射パネルと照明と合わせて律を成すデザインとしています。

ワンルーム内での換気の気流は一方向の流れで計画し、空間にむらなく新鮮外気が行き渡り、空気の攪拌をさけることで粉が舞うのを低減するように計画しています。

輻射パネルは1階(オフィス)と2階(ラボ)で異なる納まりとしています。1階天井はボイドスラブの表しとしているため、輻射パネル以外の部分は凹んでコンクリートが見えています。輻射パネル表面はコンクリート面から200mm下がった位置に設定しており、これは冷温水配管が施工できる最小高さです。据付空間に高さを要する冷温水管のヘッダーは屋外または部分的に天井が貼られている部分の内部に収めています。輻射パネルは幅600mm、長さ2100mmを標準寸法とし、連続性のあるデザインとしています。輻射パネルの端にはライン照明をつけ、下面配光に加えてコンクリート面も照らすことで室全体の明るさ感を高めています。

2階は天井を張っている部分に輻射パネルを敷設しています。輻射パネルを縞状に配置し、パネルの間に照明や換気用の制気口、天井点検口や感知器類を設置しています。冷温水配管のヘッダーは天井内に収めています。

3.最適な研究空間を実現する設備計画

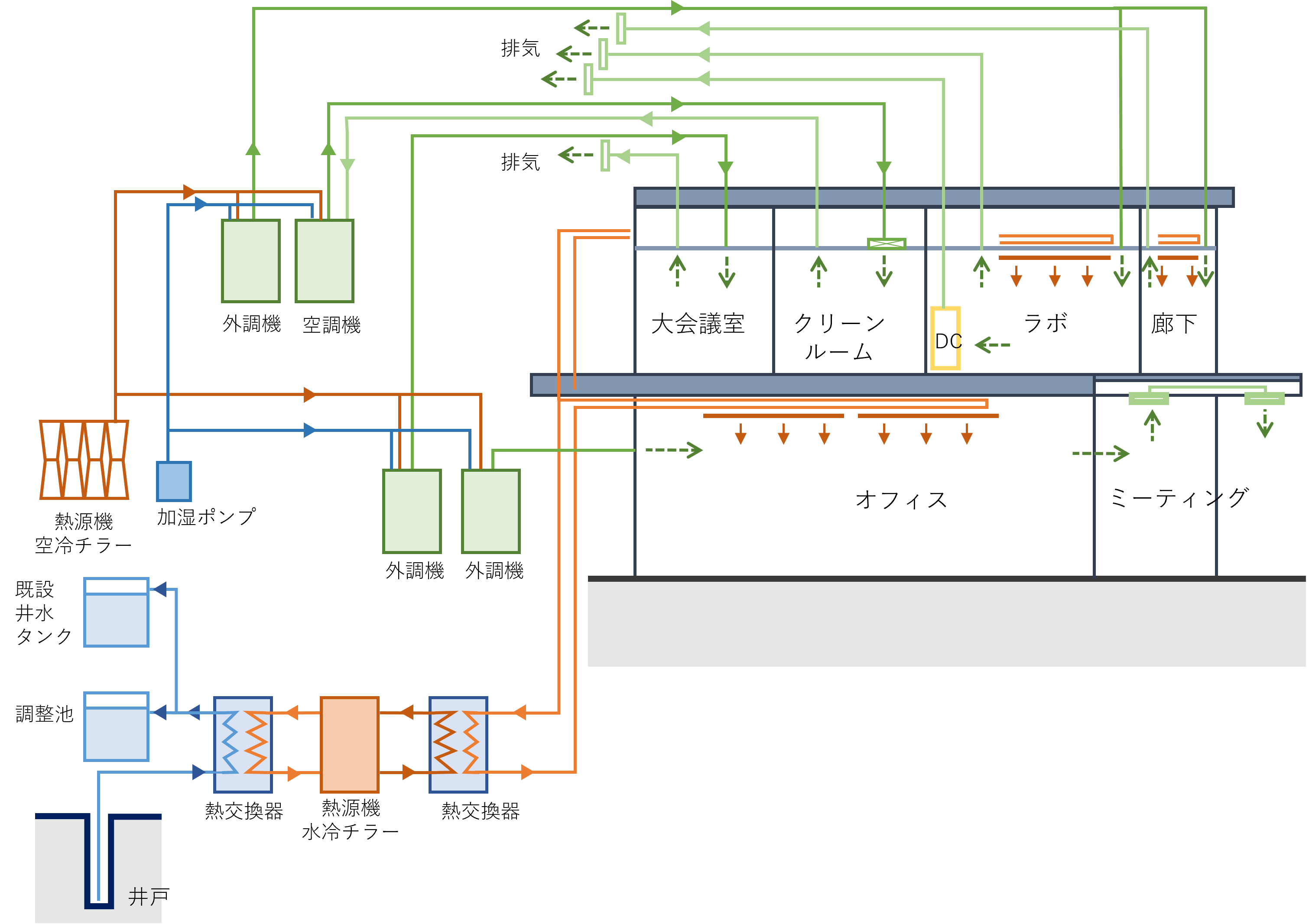

熱源設備は外調機用に空冷HPチラーを採用しています。輻射パネルの熱源としては水冷チラーを採用し、熱源の水には地下水を利用しています。海が近く地下水が豊富であるため、新たに井戸を3本掘削し、熱源水として熱交換した後の地下水は、同敷地内にある工場棟で利用する生産用水として既設の井水タンクに貯留する計画としています。

オフィスとラボの冷暖房は輻射パネルによって行っています。冷房時は輻射パネルの表面温度は18℃程度まで下がるため、湿度の高い空気が触れてしまうとパネル表面に結露する恐れがあります。そのため本館内の空気は外調機により処理した空気を供給するものとし、輻射パネルの敷設されている範囲に直接生外気が入り込まないように配慮しています。冷房時の輻射パネルの設計送水温度は16℃、暖房時は31℃としており、冷房時の外調機の吹出温度は16℃とし、輻射パネル表面での結露防止に配慮しています。

輻射パネルにはアルミ製の波型スパンドレルを採用しています。波型で表面積を大きくすることで、パネル面積あたりの冷房能力は室温28℃時に108.9W/㎡、暖房能力は室温22℃時に63.3W/㎡となっています。輻射パネルは1階が263㎡あり敷設率は約40%、2階が458㎡あり敷設率は約50%です。天井輻射冷暖房の目安として一般的に敷設率50%以上とされる場合が多いですが、後述の温度実測で示すように敷設率40%のオフィスでも十分に冷暖房の効果を得られています。

ラボ内にはドラフトチャンバー(DC)が数台設置されています。研究施設の消費エネルギーは外気負荷による影響が大きいため、外気量を絞ることは省エネを考える上で重要です。本施設ではドラフトチャンバーの稼働に応じて換気用の室排気を絞ることで、室全体の換気量が増えない計画としています。部屋の排気用の制気口はドラフトチャンバーの設置される側に集約することで、ラボ内の気流が一方向になるようにしています。給気口はできる限り数を増やすことで1箇所当たりの風量を抑え、気流感の低減に配慮しています。

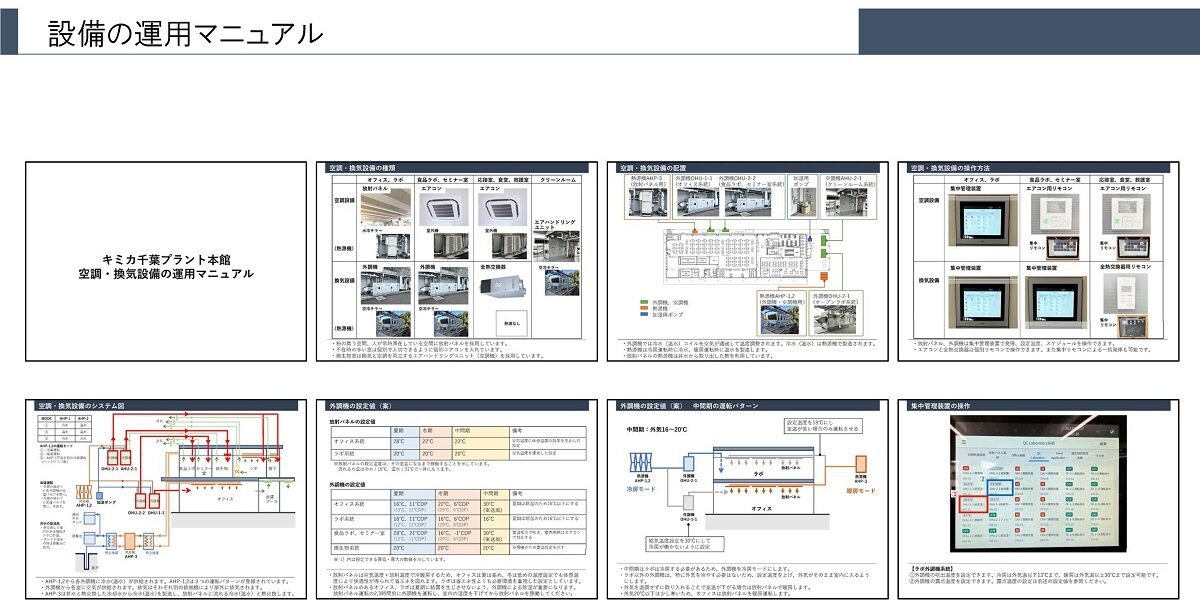

4.運用マニュアル作成

放射パネルの季節ごとの運用をお客様に使いこなしていただくために、空調設備の運用マニュアルを作成し、お客様に向けて説明会を開催しました[5]。研究施設の特徴として、ラボの設備設定をユーザーである研究者の方が直接管理することがあります。通常の施設では、施設担当の方やビル管理業者など設備に詳しい方が操作しますが、操作に慣れない研究者の方が直接管理されたいということで、設備システムや操作方法を説明し理解していただくための場を設けました。

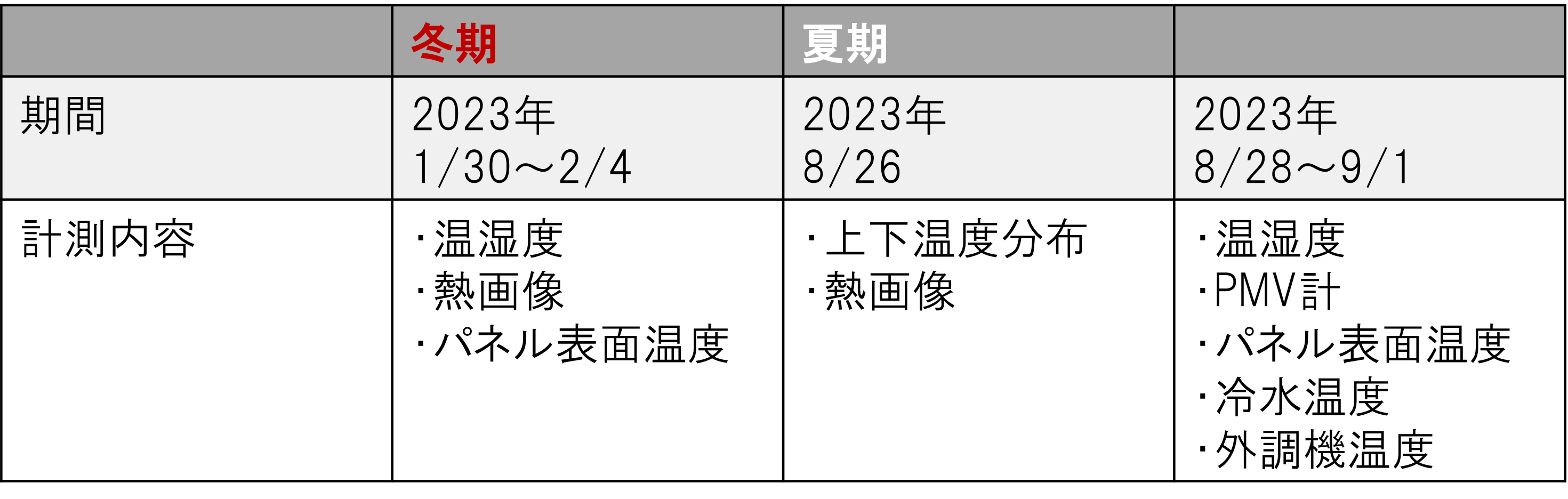

5.温熱実測

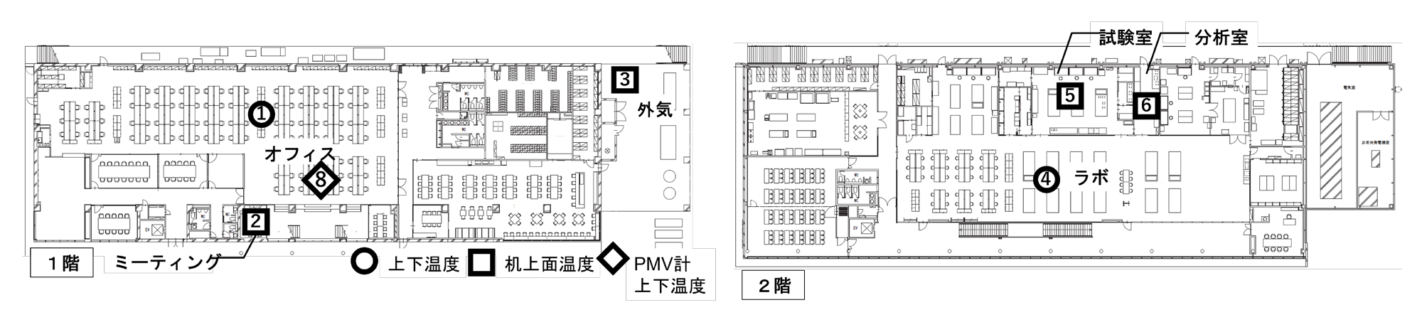

竣工後1年はチューニング期間として位置づけ、実際に利用者に建物を運用してもらいながら環境実測と設備の適切な設定の提案を行いました。環境実測は冬期と夏期に輻射冷暖房の効果を主に行いました。環境実測の内容と計測点は[6][7]に示します。

5-1.冬期実測

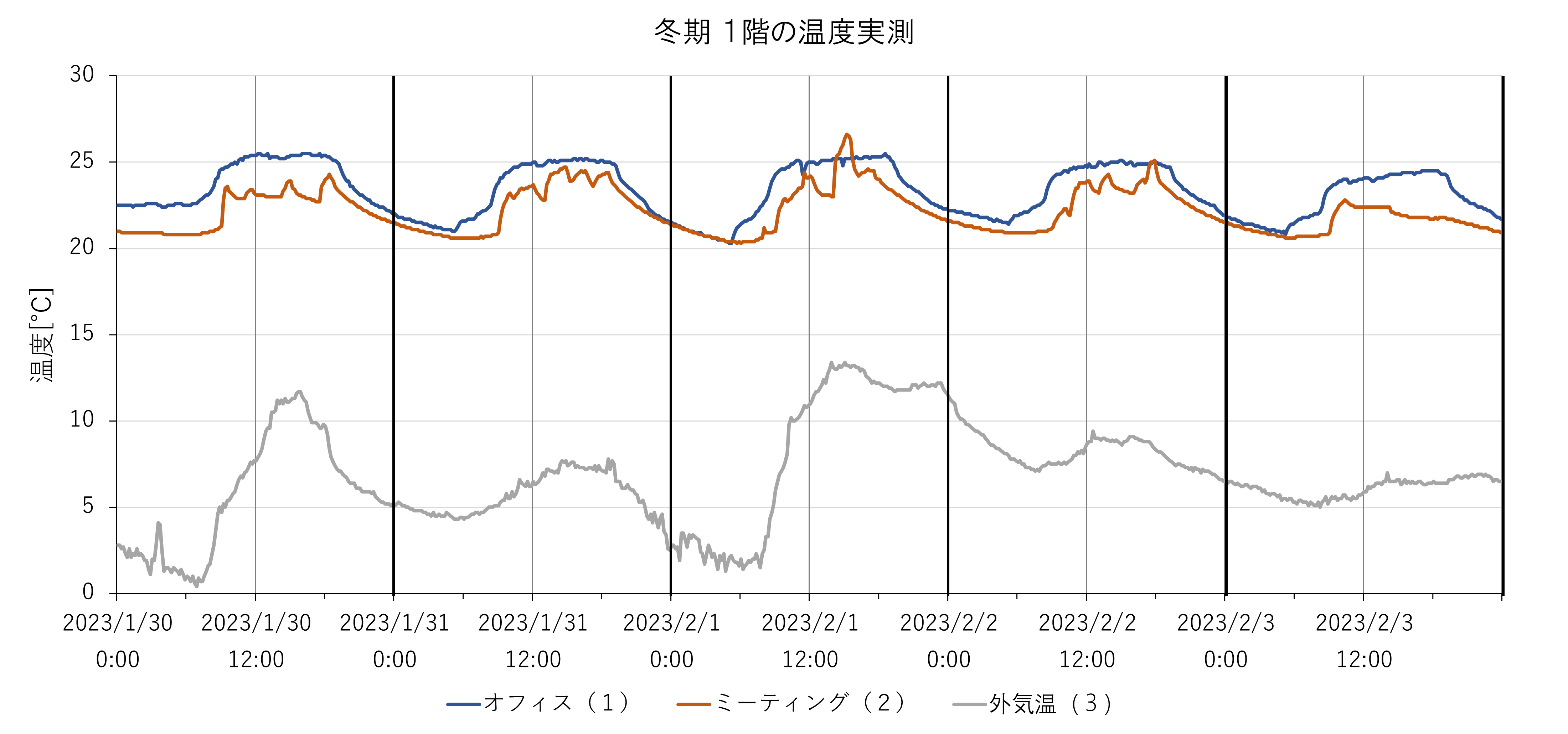

1階の室温推移を[8]に示します。日中の室温は25℃付近で安定しており、輻射パネルによる安定的な熱環境が形成されていることが分かります。会議ブースは立位形式の社内の簡易会議用の室であり、空調はオフィスの空気をカスケード利用する計画としていますが、直接的な暖房はなしでも十分な室温を維持できています。

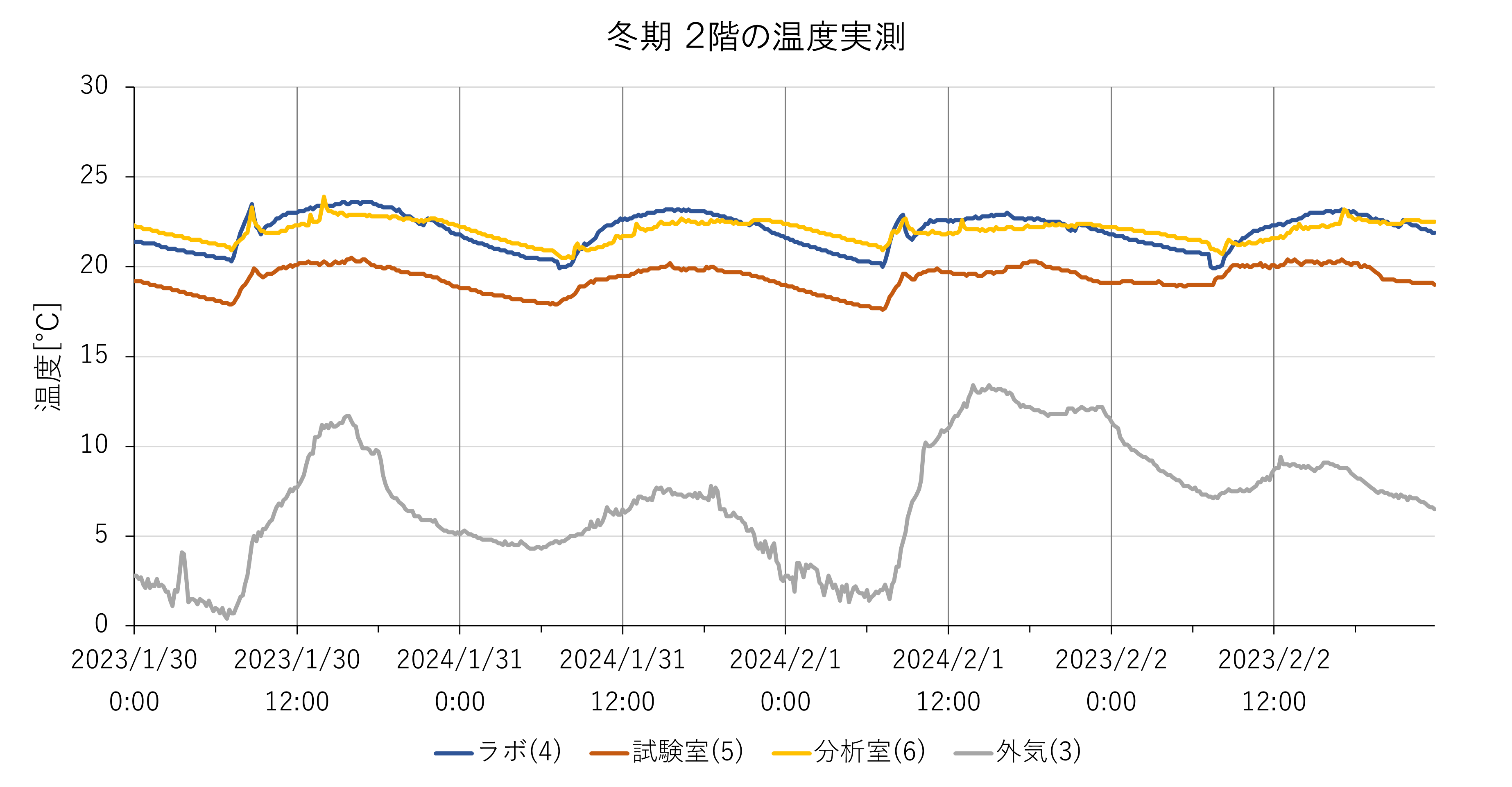

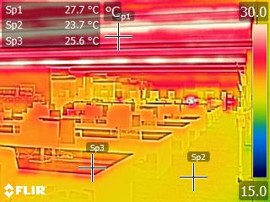

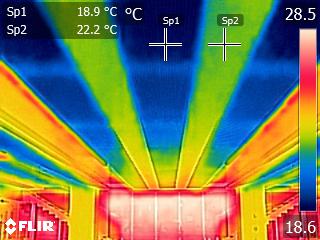

2階の室温推移を[9]に示します。室温は18℃から23℃の間に収まっており、それぞれの計測点での1日内の変動は2~4℃です。ラボは機器による発熱が大きいため輻射パネルを停止していて外調機による温調空気の供給のみとなっています。そのためオフィスと比べると室温の安定性は外調機が主体のラボの方が大きくなっています。輻射冷暖房と対流式空調の差と考えらえます。ラボの室温は目標範囲内に収まっているため、換気量の多い研究施設では外調機による温調効果が確認されました。1階の熱画像を[10]に示します。輻射パネル表面は28℃程度となっていますが、室温の放射環境は均質で、床まで十分に温まっていることが確認されました。

5-2.夏期実測

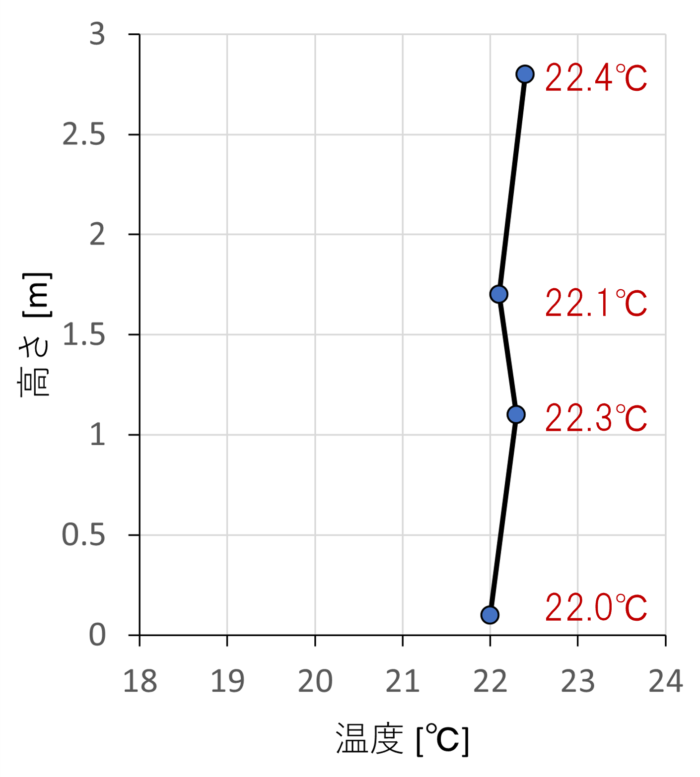

8月26日に行った上下温度を計測した結果を[11]に示します。点「1」の計測点では上下温度差がほとんど計測されず、均質な冷房環境が形成されていることが確認されました。パネルの表面温度は19℃~21℃でした。冷温水の温度は往きが18.3℃で還りが17℃であり、ΔT=1.3℃×流量分の熱負荷を輻射パネルにて処理しています。

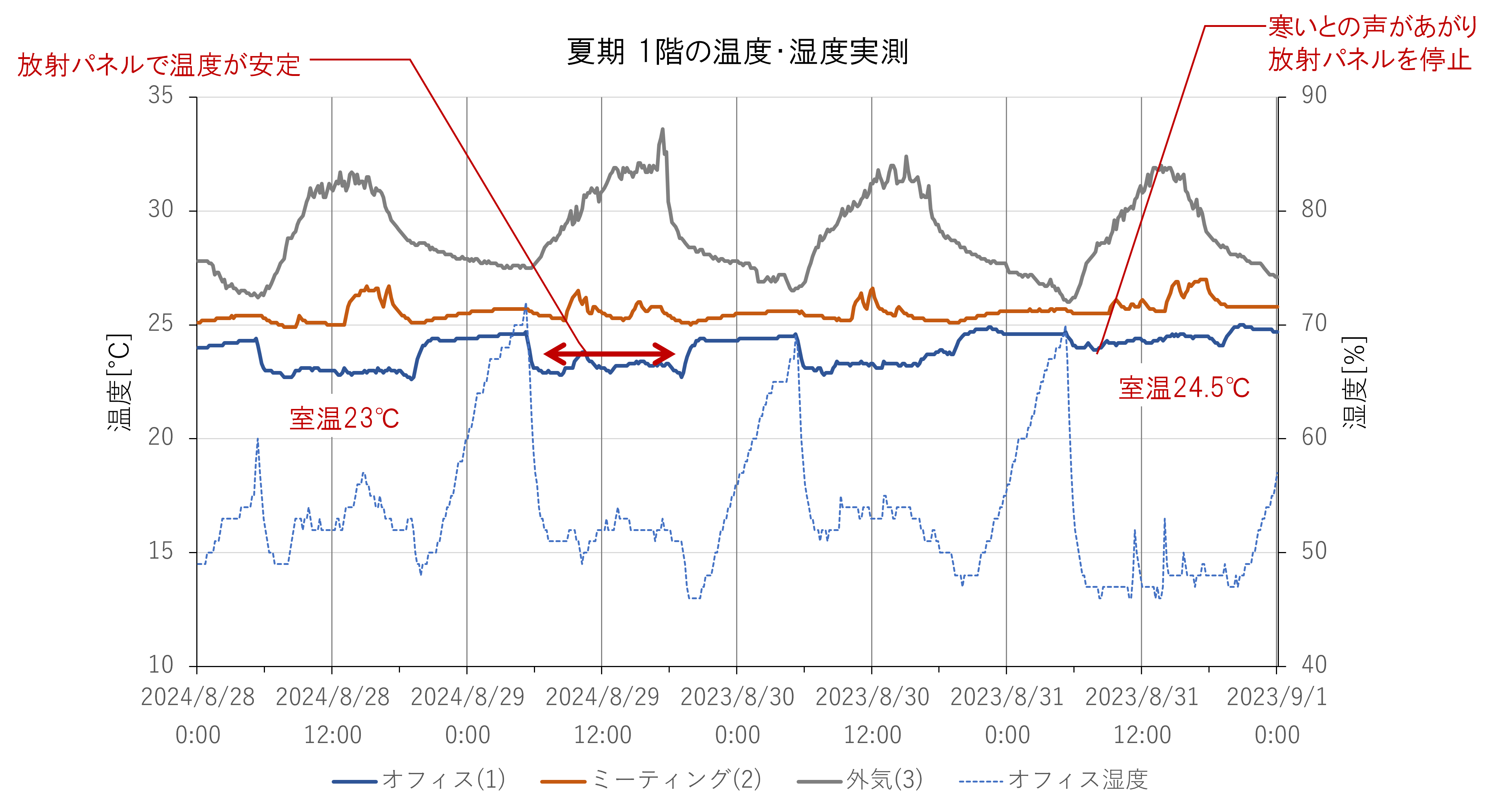

8月28日の1階の温度推移を[12]に示します。外調機は5時に運転を開始し、輻射パネルは9時に運転を開始しています。外調機の運転で室温が約1℃下がり、8時を超えたあたりで日射の侵入と就業開始に合わせて室温が上がる傾向が見られますが、輻射パネルの稼働と合わせて室温が安定しています。日中に室温の変動はほとんど観測されていません。オフィスの空気をカスケード利用している会議ブースも25~27℃を推移しており、冷房時の室温としては設計基準を満たしています。

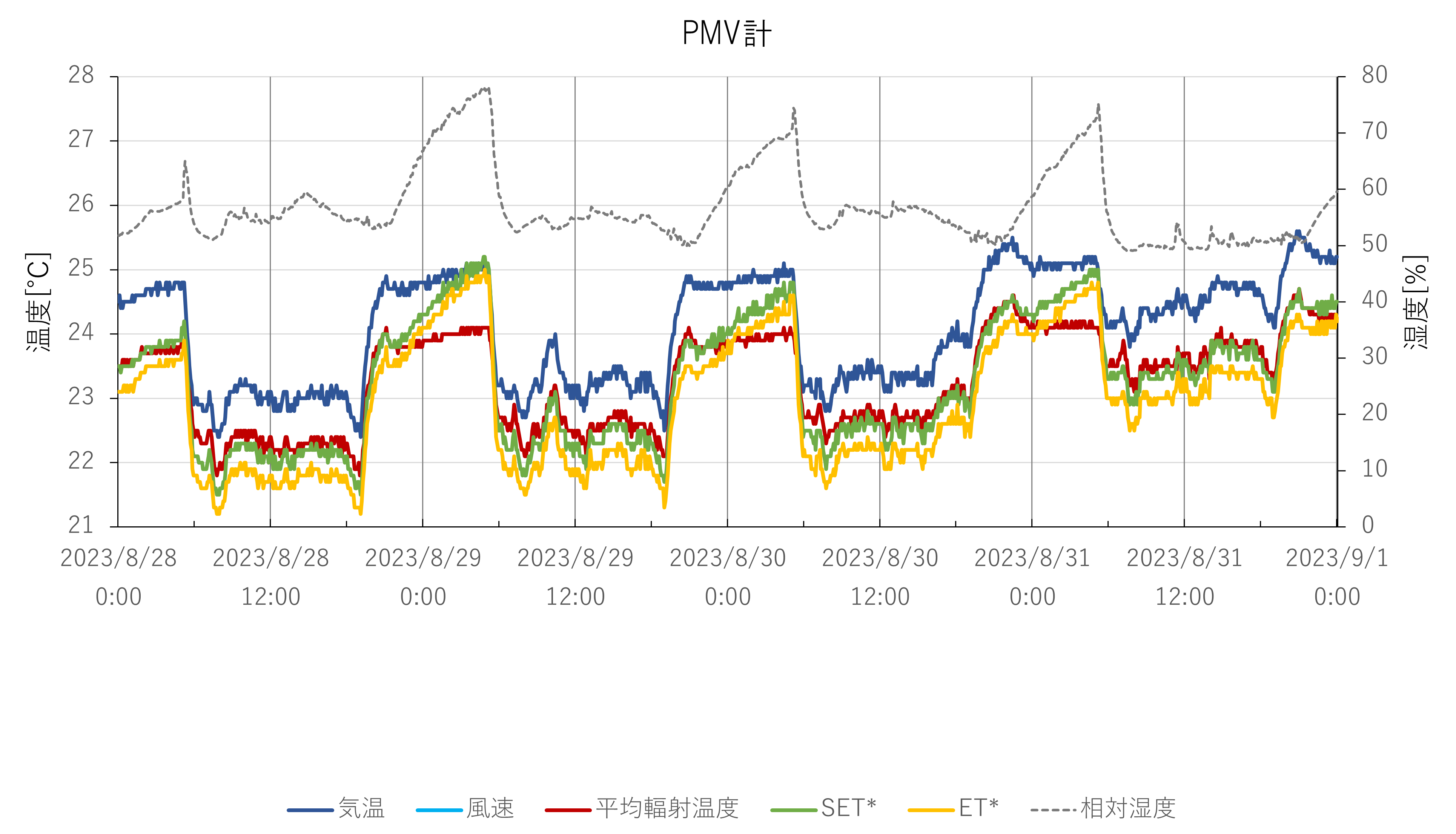

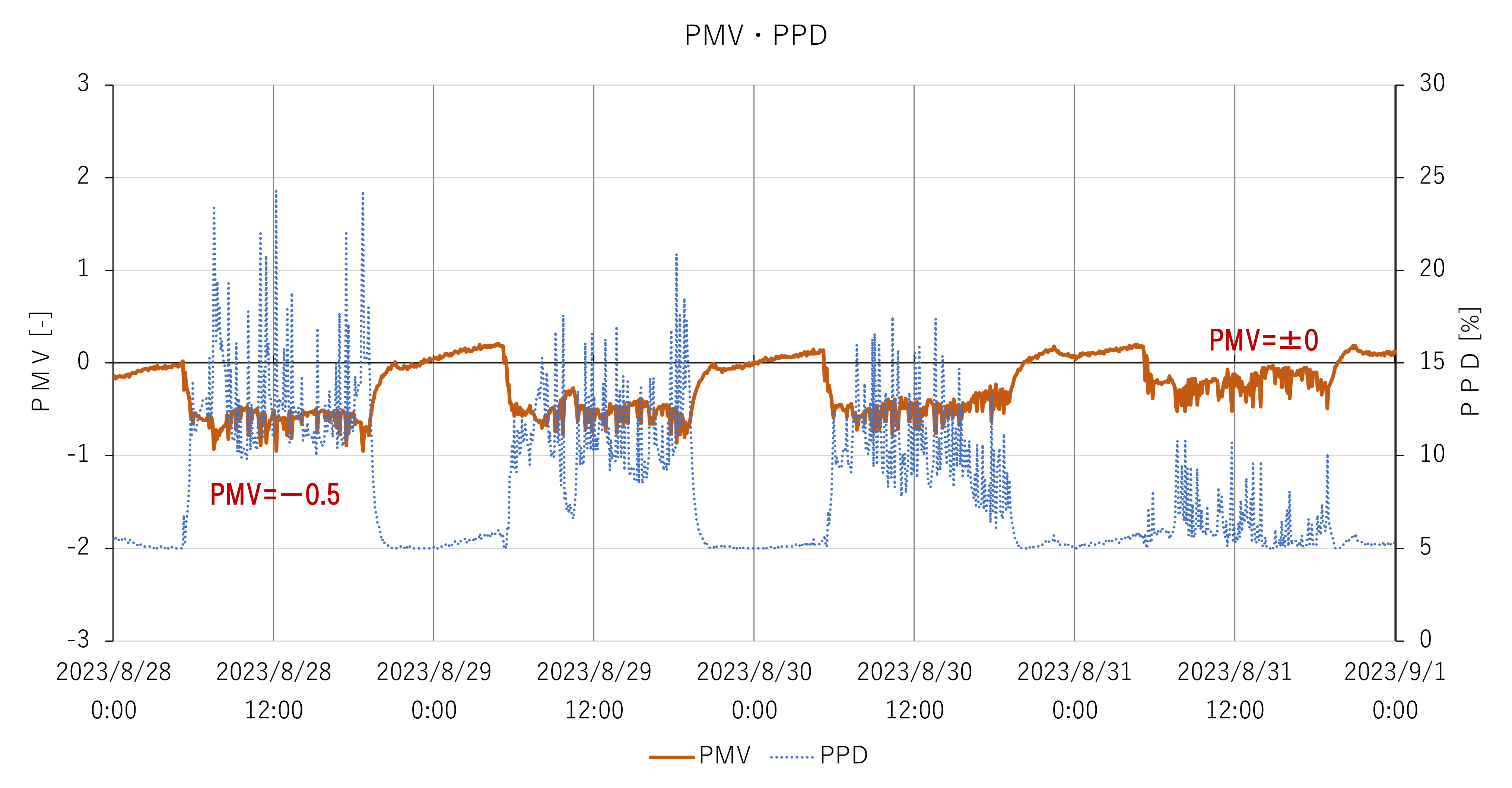

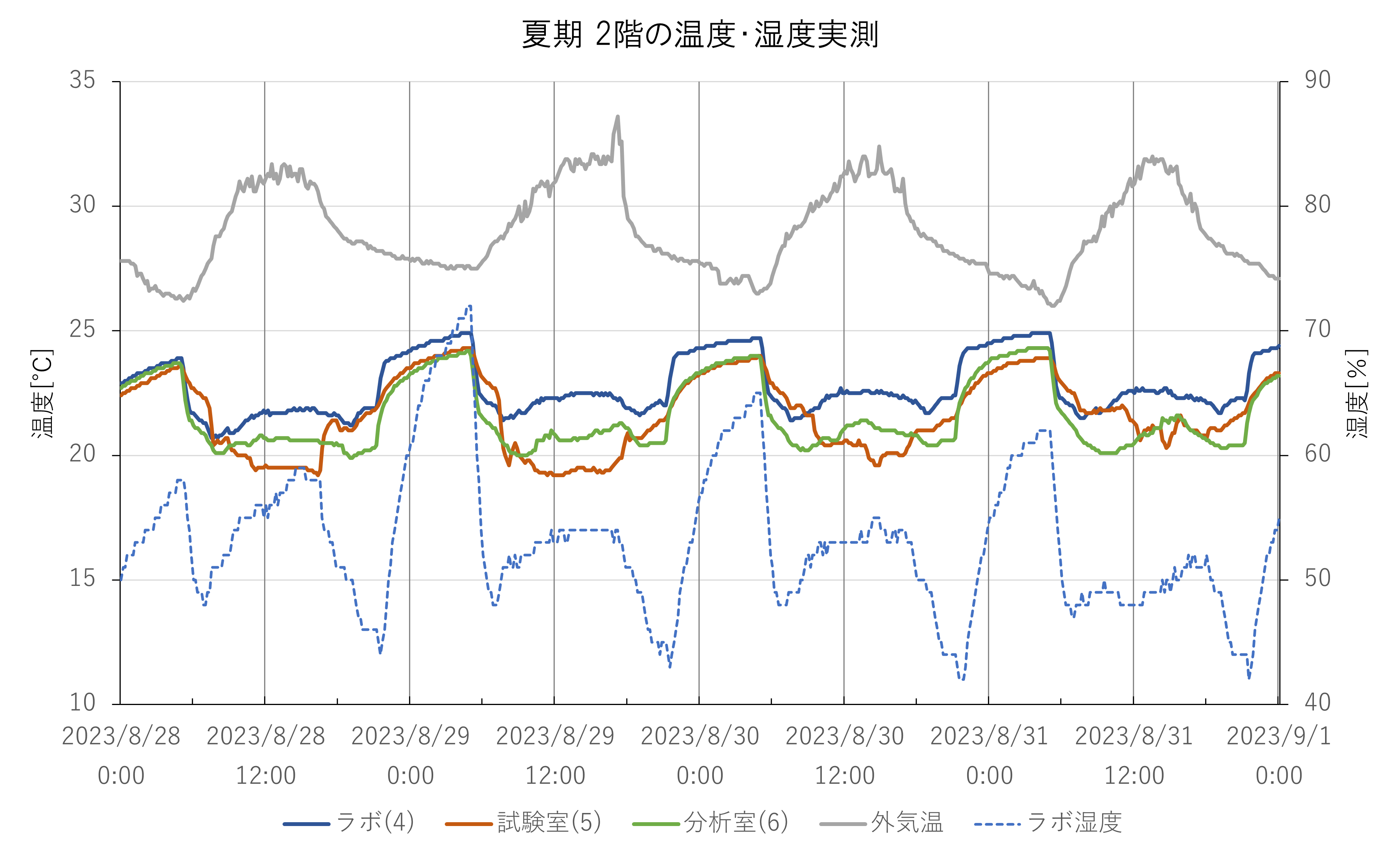

PMV計で計測したデータを[13]に示します。平均輻射温度は室温よりも0.6~1℃低い値を示しています。温熱4要素(気温、湿度、風速、放射)と代謝量、着衣量を考慮した標準新有効温度SET*は体感温度を示す指標として利用されるますが、室温よりも約1℃低い温度を示し、輻射パネルにより室温よりも体感温度が下がることが確認されました。快適性の指標となるPMVを[14]に示します。-0.5~+0.5の間が推奨快適範囲とされており、冷房時は-0.5付近なので、やや涼しめな快適域で運用されていました。冷房時の輻射パネルの熱画像を[15]に示します。2階の温度推移を[16]に示します。オープンラボは22℃、GMP試験室は19℃で推移しています。GMP室の方が温度が低いのは、ドラフトチャンバーが3台設置されているため外調機による給気量が多いためと考えられます。

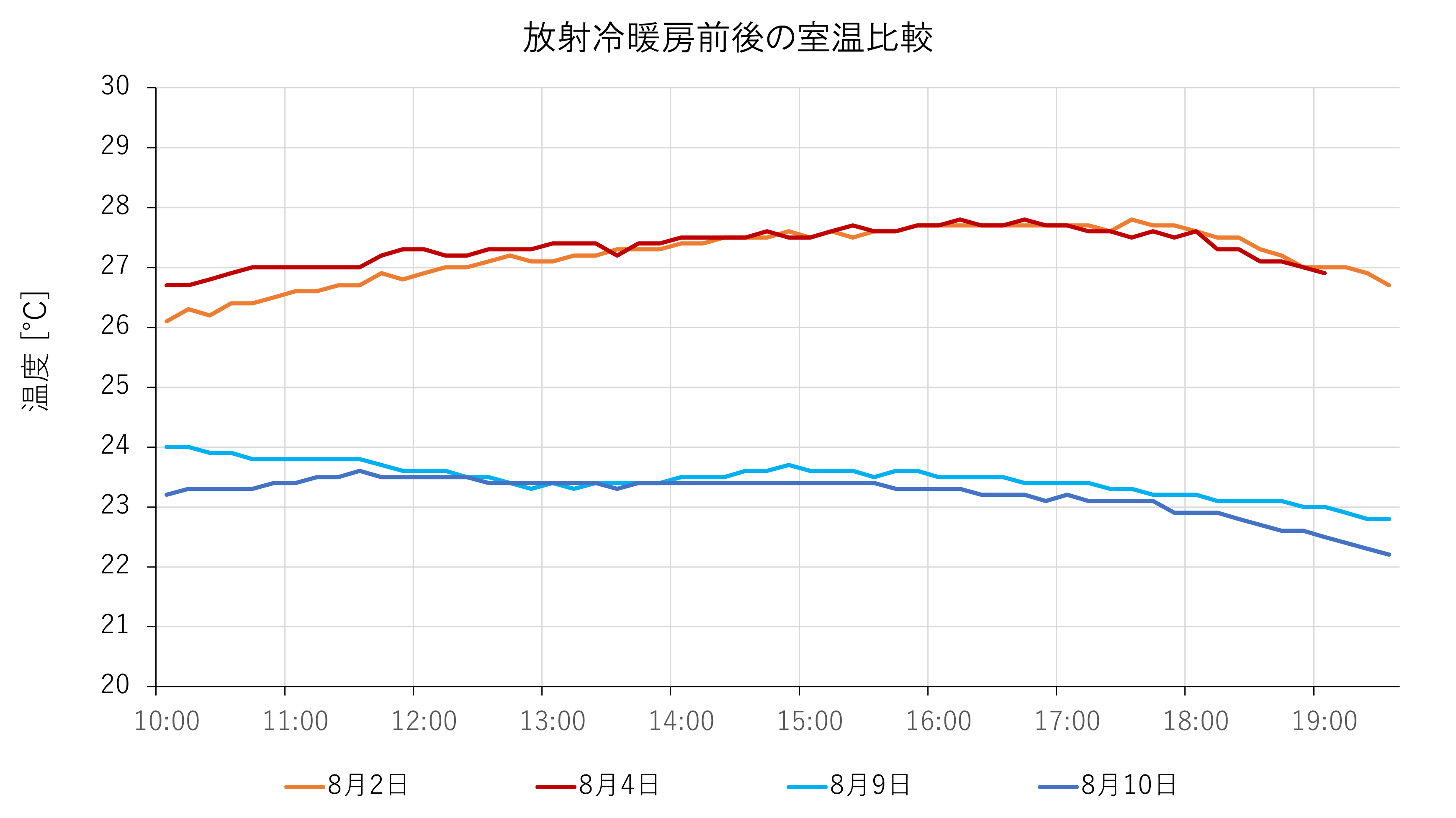

輻射パネルによる冷房を開始する前と後での室温の変化を検証しました[17]。8月2日と8月4日は輻射パネルを運転せず、外調機の運転のみだった日です。室温は26℃から始まり28℃弱まで上昇しています。8月9日と8月10日は輻射パネルを運転している日です。室温は23℃から24℃の間で推移しており、輻射パネルの運転により約4℃室温が降下していることが確認されました。輻射冷房は空気温度ではなく室内の放射温度を調整することで、室温を緩和しても体感温度で快適さを実現するシステムですが、室温降下にも効果があることが確認されました。

6.利用者アンケート

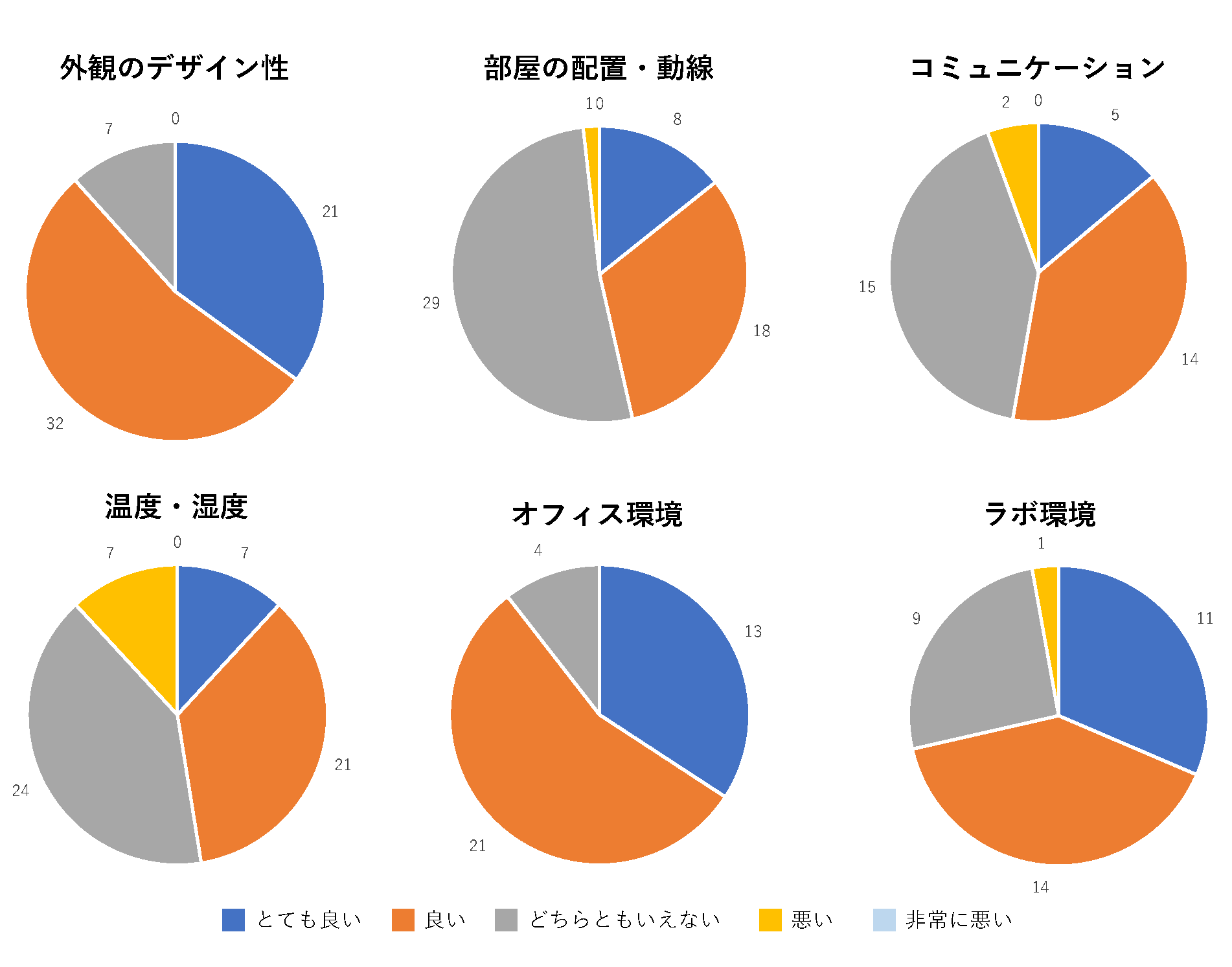

キミカ様の社員に対して本館に関するアンケート調査を行いました[18]。外観デザインについては良好な回答が多く、部屋の配置についても半数近くに評価いただいています。特にオフィス環境は9割で高評価、ラボ環境は7割で高評価という結果になりました。社内のコミュニケーションについても半数以上で今までと比較して良くなったという結果を得られたため、コンセプトとして掲げていた「社員をひとつに」を実現できたと考えています。温湿度についても半数近くに良好な評価を得られていますが、「悪い」という回答も一定数ありました。輻射冷暖房は中央式の空調方式であり、パネルの表面温度で調整を図るため、個別の制御性に劣り、社員全員の温冷感を必ずしも満足できないという課題が示唆されました。利用者による評価は貴重なフィードバックであり、輻射冷暖房の制御性を高めることは今後の課題と考えています。

謝辞

本建物は2022年9月に竣工を迎えました。お施主様はじめ、施工者他多くの関係者の皆様の知見と協働により本施設が完成しましたことを、この場をお借りして心より御礼申し上げます。

環境実測は大成建設㈱と三建設備工業㈱の協力を得て行っています。ご協力いただきありがとうございます。

建築概要

用途 |工場、研究

建主 |株式会社キミカ

施工 |大成建設株式会社

延床面積|3,717.72㎡

階数 |地上2階

構造 |RC造、一部:S造

設計者

-

米澤星矢よねざわ・せいや東京設計室 設備設計部主任

米澤星矢よねざわ・せいや東京設計室 設備設計部主任1990年千葉県生まれ。2015年東京大学大学院工学系研究科卒業、同年類設計室入社。