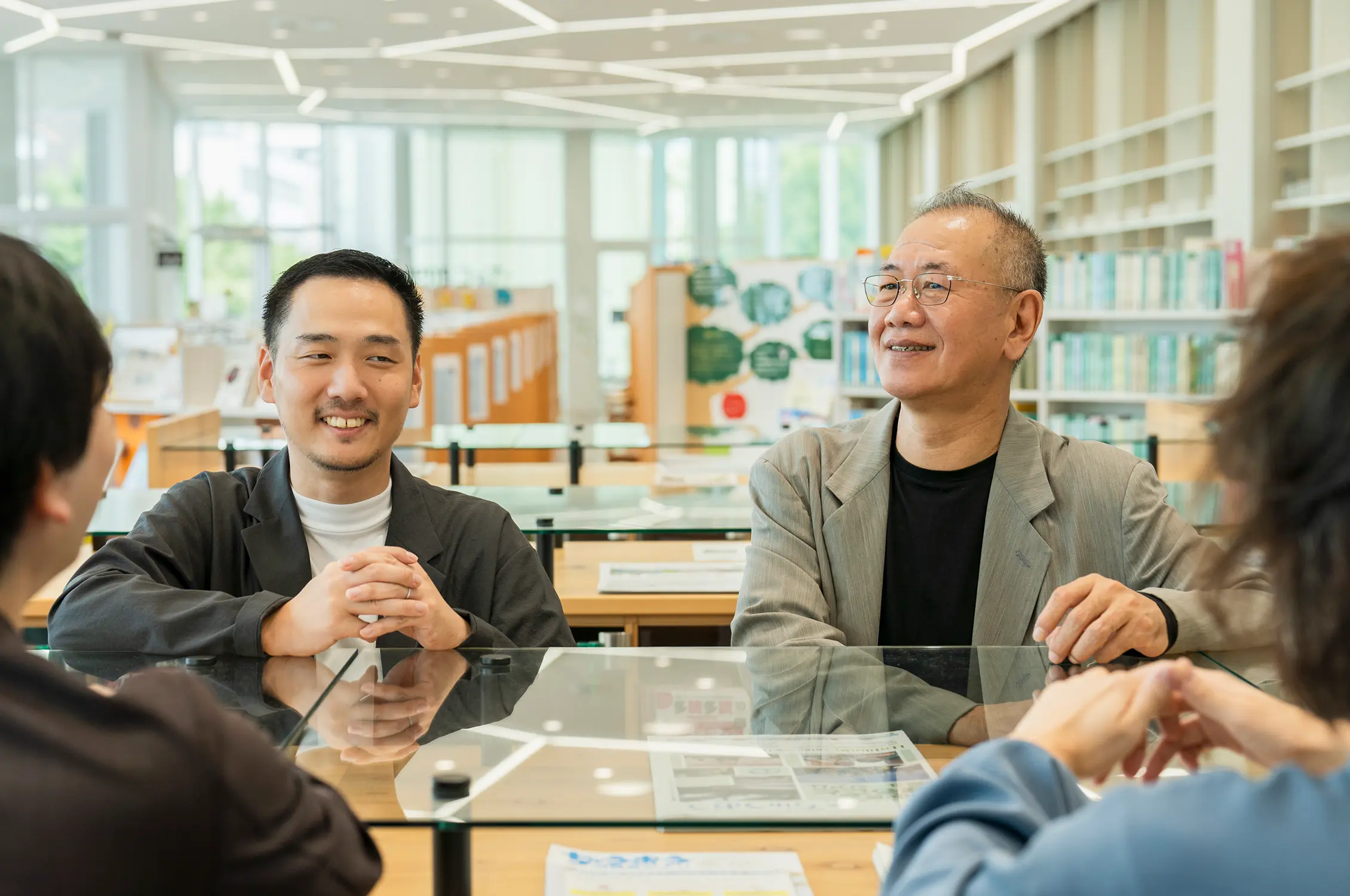

設計事業部

計画設計部 部長

佐藤 賢志Kenji Sato

コンペ・プロポーザルの売上上位20社中2位と高い勝率を誇る類設計室。東京都中央区にある区立図書館「本の森ちゅうおう」も、プロポーザル方式によって類設計室が受注した物件のひとつだ。今や街の新たなシンボルとして幅広い世代に親しまれ、昼夜問わず賑わいを見せる「本の森ちゅうおう」。その立地や物件の魅力から、大手設計事務所やアトリエ系設計事務所が数多くプロポーザルに参加した。並いる競合の中から、なぜ類設計室が設計者として選ばれたのか。その理由を紐解く手がかりは、類設計室の部門を超えた共創にあった。

※日経アーキテクチュア2014年9月号〜2023年9月号調べ

東京都中央区、八丁堀駅徒歩1分。都心の真っ只中に「本の森ちゅうおう」はある。中央区立「京橋図書館」がこの地に移転するのに伴い、当物件のプロポーザルが公告されたのは2017年。それ以前から、中央区内の施設を複数手掛けていた実績が認められ、類設計室もプロポーザルに参加することとなった。恵まれた立地、その公共性の高さからも、注目度の高い物件。ディレクターとして本プロジェクトを率いた佐藤は「なんとしても勝ちたかった」と当時を振り返る。

佐藤:

立地、内容、どこを切っても非常に魅力のあるプロジェクトだと思いました。都心のど真ん中に、中央区の中央図書館と郷土資料館を併設した新しい建物をつくる。さらにプロポーザルの競合相手は、名だたる設計事務所ばかり。かなり厳しい戦いになることは予想していました。今までのやり方では到底勝てない。より高度な提案をするために、どのようにチームを組むか。考えた末に今回取り組んだのは、チームを超え、社内から広くアイデアを募るというもの。通常であれば、関東圏の物件は東京設計室、関西圏の物件は大阪設計室が担当しているのですが、東京・大阪一体となって、全社の力を集結しようと考えたのです。類設計室には、全社をつなぐ社内掲示板があり毎日200件ほどの投稿があります。その社内掲示板を利用して、アイデア出しを呼びかけました。

佐藤:

立地、内容、どこを切っても非常に魅力のあるプロジェクトだと思いました。都心のど真ん中に、中央区の中央図書館と郷土資料館を併設した新しい建物をつくる。さらにプロポーザルの競合相手は、名だたる設計事務所ばかり。かなり厳しい戦いになることは予想していました。今までのやり方では到底勝てない。より高度な提案をするために、どのようにチームを組むか。考えた末に今回取り組んだのは、チームを超え、社内から広くアイデアを募るというもの。通常であれば、関東圏の物件は東京設計室、関西圏の物件は大阪設計室が担当しているのですが、東京・大阪一体となって、全社の力を集結しようと考えたのです。類設計室には、全社をつなぐ社内掲示板があり毎日200件ほどの投稿があります。その社内掲示板を利用して、アイデア出しを呼びかけました。

穴瀬:

日頃から社内掲示版での意見交換は活発に行われていましたが、プロポーザルのためにアイデアを全社から募るというのは初めての試み。どのくらいみんなが参加してくれるのか、予想もつきませんでした。

穴瀬:

日頃から社内掲示版での意見交換は活発に行われていましたが、プロポーザルのためにアイデアを全社から募るというのは初めての試み。どのくらいみんなが参加してくれるのか、予想もつきませんでした。

渡邉:

結果的には、公告から提案までの約1ヶ月半もの間、100近い投稿があったんですよね?A4用紙にびっしり文章で送ってくれた人もあれば、ラフのスケッチを描いてくれた人もいたりして。自分の担当物件で忙しくしているメンバーばかりですが、「なんとしても勝ちたい」という思いに、みんな共鳴したのだと思います。

渡邉:

結果的には、公告から提案までの約1ヶ月半もの間、100近い投稿があったんですよね?A4用紙にびっしり文章で送ってくれた人もあれば、ラフのスケッチを描いてくれた人もいたりして。自分の担当物件で忙しくしているメンバーばかりですが、「なんとしても勝ちたい」という思いに、みんな共鳴したのだと思います。

米澤:

わたしは、プロポーザル当時は入社2年目で、大阪設計室で勤務していたのですが、社内掲示板にサーモ画像を投稿しました。都心に森が生まれることでどのような熱環境が生まれるか。アスファルトだとこうで、森があるとこう変わる、という変化をサーモ画像で見せるという案だったのですが、提案書にその画像が使われているのを見て嬉しかったですね。提出の1週間前、3日前と提案書が更新されていく様子を見るのも楽しみでした。

米澤:

わたしは、プロポーザル当時は入社2年目で、大阪設計室で勤務していたのですが、社内掲示板にサーモ画像を投稿しました。都心に森が生まれることでどのような熱環境が生まれるか。アスファルトだとこうで、森があるとこう変わる、という変化をサーモ画像で見せるという案だったのですが、提案書にその画像が使われているのを見て嬉しかったですね。提出の1週間前、3日前と提案書が更新されていく様子を見るのも楽しみでした。

佐藤:

あまりにもギリギリまで検討していたものだから、提案の1週間前でも、まだ形が決まっていませんでした(笑)。みんなの意見を統合していく大変さはありましたが、提案の内容を振り返ると、集まったアイデアが随所に反映されたものになったと思っています。

佐藤:

あまりにもギリギリまで検討していたものだから、提案の1週間前でも、まだ形が決まっていませんでした(笑)。みんなの意見を統合していく大変さはありましたが、提案の内容を振り返ると、集まったアイデアが随所に反映されたものになったと思っています。

必要とする蔵書数は約40万冊。細長い敷地で、かつ北側に暗渠が通る難易度の高い条件。図書館に加えて、郷土資料館や多目的ホールもある。限られたエリア内に、どのような建物をつくるべきか。検討すべきことは山ほどあった。最終的に類設計室が中央区に提案したのは、地上6階、地下1階の立体回遊型の図書館だった。コンセプトは「共に創る森」。地域の方々に足を運んでもらい、地域課題や社会課題を追求できる、創造型の図書館になることを目指した。

穴瀬:

「本の森」というテーマはプロポーザルで提示されたもの。建築に翻訳する中で立体回遊型というキーワードが出てきました。通常であれば図書館は管理のしやすさから低層のものが多いのですが、今回は敷地条件の制約から地上6階建てで積層する建物になります。その積層構成を活かし、立体的に回遊できる動線づくりを目指しました。あえてフロアを巡りながら上に登っていけるよう階段の位置をずらし、動きをだすことで、森を散策するように、本との出会いが楽しめる建物を目指したのです。

穴瀬:

「本の森」というテーマはプロポーザルで提示されたもの。建築に翻訳する中で立体回遊型というキーワードが出てきました。通常であれば図書館は管理のしやすさから低層のものが多いのですが、今回は敷地条件の制約から地上6階建てで積層する建物になります。その積層構成を活かし、立体的に回遊できる動線づくりを目指しました。あえてフロアを巡りながら上に登っていけるよう階段の位置をずらし、動きをだすことで、森を散策するように、本との出会いが楽しめる建物を目指したのです。

佐藤:

常に人の動きがあり、街からもその様子が見れる図書館というのも、既存の図書館のイメージを覆すものだったと思います。個人が黙々と書物に向き合うだけでなく、人と人とが集まって、一緒に課題を追求できる場としての機能を持たせたいと考えました。

佐藤:

常に人の動きがあり、街からもその様子が見れる図書館というのも、既存の図書館のイメージを覆すものだったと思います。個人が黙々と書物に向き合うだけでなく、人と人とが集まって、一緒に課題を追求できる場としての機能を持たせたいと考えました。

穴瀬:

必要な蔵書数、座席数を確保して、なおかつ道路側から見た時のインパクトを持たせ、さらに北側の暗渠部分につくる森に日差しが降り注ぐように。様々な条件を加味して考えていきました。あの特徴的な形状にたどり着くまで、ものすごい数のパターン検討をしました。

穴瀬:

必要な蔵書数、座席数を確保して、なおかつ道路側から見た時のインパクトを持たせ、さらに北側の暗渠部分につくる森に日差しが降り注ぐように。様々な条件を加味して考えていきました。あの特徴的な形状にたどり着くまで、ものすごい数のパターン検討をしました。

提案を終えた数週間後のこと。受注を伝える1本の電話で、東京設計室・大阪設計室も喜びに沸いた。評価のポイントとなったのは、森というテーマで屋外空間や構成を考え抜かれていた点。そして、区の意向に応えてくれる期待感の高まる提案になっていた点だった。

佐藤:

受注ができたという報告を受けた時は、もう嬉しくて嬉しくて。みんなと握手して回って、喜びを分かち合いました。森というテーマを、どう建築に翻訳するか。私たちは総力を上げて追求してきました。東京設計室、大阪設計室みんなの協力なしには、成し得なかったと思います。

佐藤:

受注ができたという報告を受けた時は、もう嬉しくて嬉しくて。みんなと握手して回って、喜びを分かち合いました。森というテーマを、どう建築に翻訳するか。私たちは総力を上げて追求してきました。東京設計室、大阪設計室みんなの協力なしには、成し得なかったと思います。

渡邉:

もともと類設計室は、一体となって追求する風土が根付いていて、チームワークや仲間のフォローが普段から当たり前にできている。だからこそ今回のような総力戦が実現したと思います。

渡邉:

もともと類設計室は、一体となって追求する風土が根付いていて、チームワークや仲間のフォローが普段から当たり前にできている。だからこそ今回のような総力戦が実現したと思います。

穴瀬:

佐藤が喜んでいるのを見て、「あ、勝ったんだな」と。じわじわ喜びが込み上げてきました。佐藤が涙している姿も印象に残っています。いざここから設計するということに、ワクワクしましたし、すごいことが始まるなという感覚がありましたね。

穴瀬:

佐藤が喜んでいるのを見て、「あ、勝ったんだな」と。じわじわ喜びが込み上げてきました。佐藤が涙している姿も印象に残っています。いざここから設計するということに、ワクワクしましたし、すごいことが始まるなという感覚がありましたね。

プロジェクトが始動するにあたって、意匠設計部に当時入社4年目だった米澤、監理部に当時入社6年目だった渡邉も加わり、総勢20数名でチーム一丸となって基本設計・実施設計・監理へと進めていった。2018年に実施設計を終え、着工を迎えたのは2019年。竣工まではさらに3年半。プロジェクトと共に成長していった米澤、渡邉にとっても思い入れの強いプロジェクトとなった。

米澤:

意匠設計部として、ここまで色々なことに挑戦しながらにプロジェクトに携わったのは初めての経験でした。私が追求していたのは、森の微気候を実現する設計。暖かく感じる場所もあれば涼しく感じる場所もある。必ずしも一律ではない森の中のような環境、微気候を実現するために、どの範囲まで温度や光、眩しさなどを許容し環境のムラをつくりながら、人の快適範囲内に収めるか。設備設計部と一緒に追求していきました。建っておしまいではなく、建ってからの運用にも伴走していく、というのが類設計室の考え方。微気候がどれくらい実現されているか、建物内の環境を実測するために東京理科大学と共同で、竣工後も2ヶ月に1回、本の森に通って温度や湿度、照度などの測定を続けていきました。ちょうど先日、東京理科大学の学生さんが、本の森での計測結果について学会で発表を終えたところ。大学側からも、実際の建物で計測をする機会は学生にとっても貴重な経験だったと感謝の声をいただいています。私たちとしても、これまで産学協同のプロジェクトはいくつも行ってきましたが、実際に出来上がった建物で実測するというのは初めての試み。今後の設計根拠になる重要なデータを蓄積できたと思っています。

米澤:

意匠設計部として、ここまで色々なことに挑戦しながらにプロジェクトに携わったのは初めての経験でした。私が追求していたのは、森の微気候を実現する設計。暖かく感じる場所もあれば涼しく感じる場所もある。必ずしも一律ではない森の中のような環境、微気候を実現するために、どの範囲まで温度や光、眩しさなどを許容し環境のムラをつくりながら、人の快適範囲内に収めるか。設備設計部と一緒に追求していきました。建っておしまいではなく、建ってからの運用にも伴走していく、というのが類設計室の考え方。微気候がどれくらい実現されているか、建物内の環境を実測するために東京理科大学と共同で、竣工後も2ヶ月に1回、本の森に通って温度や湿度、照度などの測定を続けていきました。ちょうど先日、東京理科大学の学生さんが、本の森での計測結果について学会で発表を終えたところ。大学側からも、実際の建物で計測をする機会は学生にとっても貴重な経験だったと感謝の声をいただいています。私たちとしても、これまで産学協同のプロジェクトはいくつも行ってきましたが、実際に出来上がった建物で実測するというのは初めての試み。今後の設計根拠になる重要なデータを蓄積できたと思っています。

渡邉:

私は2019年から監理部としてプロジェクトに携わりました。竣工を迎える2022年は、ちょうど類設計室が50周年の節目を迎える年。類設計室の歴史を象徴する重要な物件にもなるため、会社からの期待も非常に高く、設計から監理に引き継ぐときは、プレッシャーを感じました。複雑な形状だったこともあり、ゼネコンも施工したことのない納まりや設備がたくさんあって、最初は「できない」からのスタート。けれども設計者が骨身を削って考え抜いた空間を、なんとか形にしたい。図面からいろんな人の顔が浮かぶ。だから、もっと良くしていこうという想いが自然と湧いてくるんです。現場の想いや設計の想いを掛け合わせて、実現できる方法を考え続け、駆けずり回っていました。2年半でのべ数十万人が関わった大規模な工事でしたが、設計から想い引き継ぐアンカーの気持ちで最後まで走り切りました。

渡邉:

私は2019年から監理部としてプロジェクトに携わりました。竣工を迎える2022年は、ちょうど類設計室が50周年の節目を迎える年。類設計室の歴史を象徴する重要な物件にもなるため、会社からの期待も非常に高く、設計から監理に引き継ぐときは、プレッシャーを感じました。複雑な形状だったこともあり、ゼネコンも施工したことのない納まりや設備がたくさんあって、最初は「できない」からのスタート。けれども設計者が骨身を削って考え抜いた空間を、なんとか形にしたい。図面からいろんな人の顔が浮かぶ。だから、もっと良くしていこうという想いが自然と湧いてくるんです。現場の想いや設計の想いを掛け合わせて、実現できる方法を考え続け、駆けずり回っていました。2年半でのべ数十万人が関わった大規模な工事でしたが、設計から想い引き継ぐアンカーの気持ちで最後まで走り切りました。

2022年12月の開業から2年。「本の森ちゅうおう」は業界誌をはじめ、様々なメディアで取り上げられ、八丁堀の新たな顔として広く知られるようになった。日中は子どもたちが走り回り、日が暮れた後は仕事帰りのビジネスマンが思い思いに過ごす。幅広い世代にとって、「本の森」は憩いの場となり、都心のオアシスとなっている。この物件ができたことで、類設計室にも、そして関わったメンバーにも大きな変化があった。

米澤:

入社4年目の後半からこのプロジェクトに加わりましたが、本当にいろんなことを経験させてもらったと思っています。プロポーザルのアイデア出しから参加して、設計の打ち合わせにも同行させてもらって。意匠設計の基本を、実践を通して学ばせてもらいました。竣工後にも計測のために足繁く通っていたこともあり「本の森ちゅうおう」は私にとって特別な物件。自身としても大きく成長するきっかけだったと思っています。

米澤:

入社4年目の後半からこのプロジェクトに加わりましたが、本当にいろんなことを経験させてもらったと思っています。プロポーザルのアイデア出しから参加して、設計の打ち合わせにも同行させてもらって。意匠設計の基本を、実践を通して学ばせてもらいました。竣工後にも計測のために足繁く通っていたこともあり「本の森ちゅうおう」は私にとって特別な物件。自身としても大きく成長するきっかけだったと思っています。

穴瀬:

プロポーザルの段階も、設計段階も、模型やモデルで何度も検証を繰り返しました。受注後も東京設計室・大阪設計室をつないでの議論も行いましたし、多くのアイデアと知見が集まった物件になっていると思います。私自身、時間も忘れて無我夢中で設計していましたが、みんながイメージしているものを具現化して出し切る力が相当鍛えられたと思います。会社としても、この頃から競合相手のレベルや戦うステージが一段階上がってきたように思います。私個人でも会社全体でも、自信につながったプロジェクトでした。

穴瀬:

プロポーザルの段階も、設計段階も、模型やモデルで何度も検証を繰り返しました。受注後も東京設計室・大阪設計室をつないでの議論も行いましたし、多くのアイデアと知見が集まった物件になっていると思います。私自身、時間も忘れて無我夢中で設計していましたが、みんながイメージしているものを具現化して出し切る力が相当鍛えられたと思います。会社としても、この頃から競合相手のレベルや戦うステージが一段階上がってきたように思います。私個人でも会社全体でも、自信につながったプロジェクトでした。

渡邉:

「本の森ちゅうおう」を通じて類設計室を知って、選考を受けに来てくれる方も増えましたね。自分のやってきたことが、ちゃんと社会に届いたという手応えがありました。類設計室としてもこの案件を通して、建築自体を高度化させていこうという機運がさらに高まったように思います。

渡邉:

「本の森ちゅうおう」を通じて類設計室を知って、選考を受けに来てくれる方も増えましたね。自分のやってきたことが、ちゃんと社会に届いたという手応えがありました。類設計室としてもこの案件を通して、建築自体を高度化させていこうという機運がさらに高まったように思います。

佐藤:

設計の仕事を30年ほど続けてきましたが、全社員の力を結集してひとつのプロジェクトを実現したいという想いを以前から持っていました。今回、全社が一体となって、かたちにした経験は、類設計室にとって非常に意義があったと思っています。みんなの力が集まると、個人の力では超えられない何かが加わる。今回のプロジェクトで共創の力を改めて再認識できたように思います。

佐藤:

設計の仕事を30年ほど続けてきましたが、全社員の力を結集してひとつのプロジェクトを実現したいという想いを以前から持っていました。今回、全社が一体となって、かたちにした経験は、類設計室にとって非常に意義があったと思っています。みんなの力が集まると、個人の力では超えられない何かが加わる。今回のプロジェクトで共創の力を改めて再認識できたように思います。

最近では設計事業部内だけでなく、教育や農園といった他事業との共創も加速している。そういった意味で私たちが社会に果たしていく役割は今後も広がっていくものと思っています。

※本記事の内容は、2024年11月現在の内容になります。