魅せるラボを実現する空間デザイン

計画

事業の背景

オープンイノベーションのための「共創」施設

島津製作所は、明治初期に京都で創業された理化学機器製造の老舗で、民間初の有人軽気球飛揚を成功させ、蓄電池製造、日本初の医療用X線装置の開発など、科学技術史に残るものづくりを続けてきたパイオニア企業である。現在は医用、航空、産業機械も手掛ける、分析計測機器のトップメーカー。京都を中心として各地に支店、工場、研究開発拠点を有しているが、関東でひとつ新たな施設を構えることとなった。それが、Shimadzu Tokyo Innovation Plazaである。ここでは、自社製品である分析計測機器を用いる応用技術開発のほか、技術サポートや社外連携などのオープンイノベーションにかかわる人材と分析計測機器が集められている。

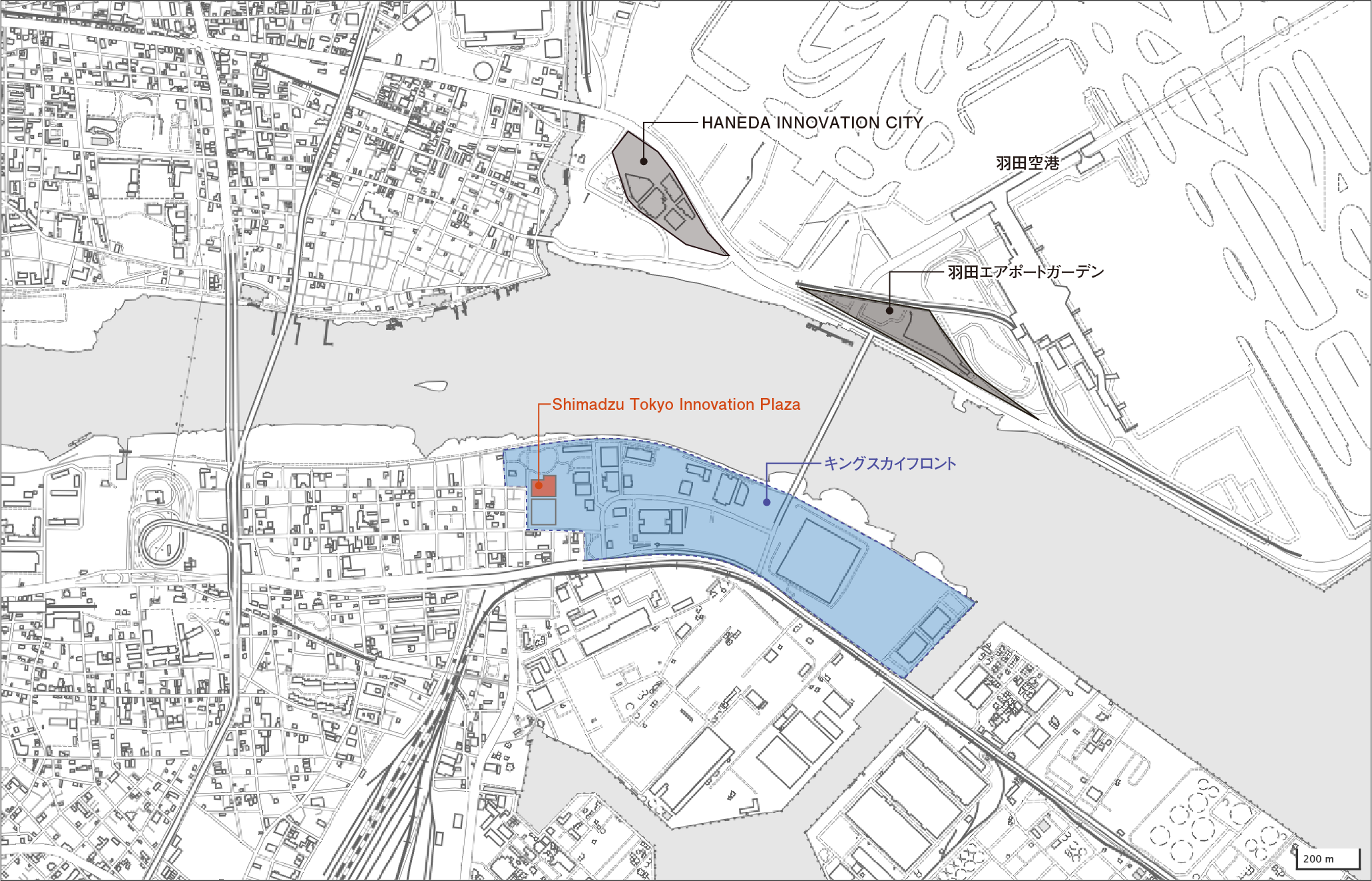

本施設は、産学が連携することで新たな研究開発や産業を創出しようとするオープンイノベーション拠点「キングスカイフロント」の一角に位置している。キングスカイフロントは川崎市が主導する都市開発プロジェクトで、「ライフサイエンス、環境分野を中心とした研究開発拠点」という再開発方針が示されている。内閣府の国家戦略特区に指定されており、医薬品関連企業や国立の研究施設、大学法人が多く進出しているエリアである。

-

周辺配置図[「国土地理院地図」(https://maps.gsi.go.jp/vector/#14.352/35.539781/139.752363/&ls=vblank&disp=1&d=l)をもとに作成]

キングスカイフロントに、大和ハウス工業がホテル1棟とResearch Gate Buildingというレンタルラボ4棟の建設を行った。島津製作所はこの内の一部をリースし、施設の整備を始めた。建物の計画・設計・建設、つまりA工事を大和ハウス工業が行い、類設計室は島津製作所に対するプロジェクトマネジメントとC工事の設計・監理を請けるという事業構成になっている。本施設は、島津製作所が開発初期段階から入居が内定していたため、施設計画に対しても島津製作所のリクエストが多く反映されているのが特徴である。

意匠

魅せるラボが

オープンイノベーションの始まり

ゾーニングの再編

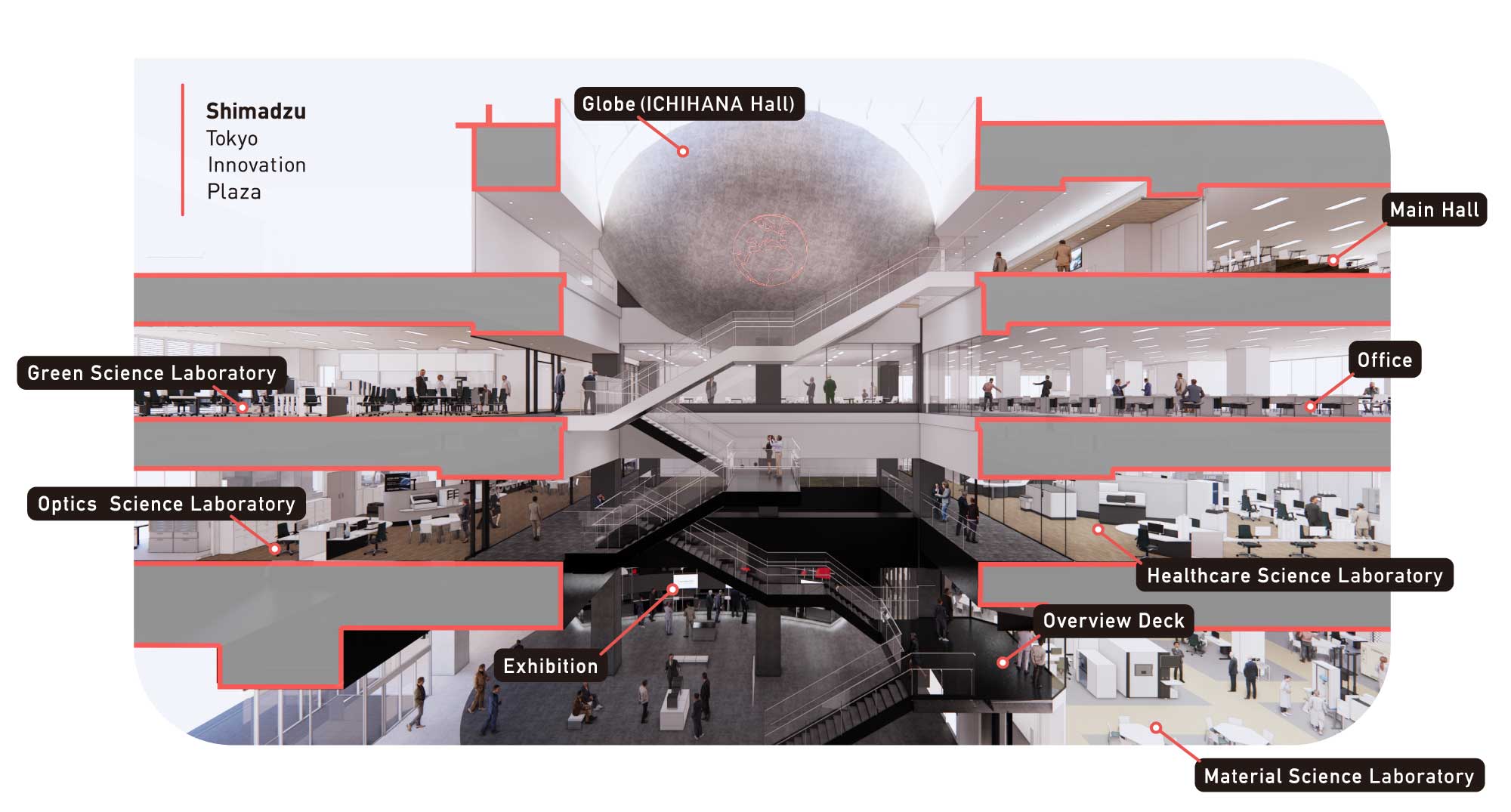

本施設は、吹き抜けを挟んで東と西にラボを配置する構成としている。1階には大型機器を設置できる天井高さ5mのMaterial Science Laboratoryがあり、2階にはOptics Science LaboratoryとHealthcare Science Laboratory、3階にはGreen Science LaboratoryとOffice、4階はGlobe(ICHIHANA Hall)とMain Hall、ラウンジのゾーニングとしている。ラボはガラス張りとすることで、吹き抜けからの見通しを確保している。

-

断面CG

魅せるラボづくり

来訪者がエントランスホールに入って最初に目にするのは、吹き抜けと大階段、見上げた先に浮いている大きな球体(Globe)となる。この構成は「新たな知の創造や交流」が生まれる空間を実現するために、来場者の興味が湧くように計画したものだ。Globeは、島津製作所が成し遂げた民間初の有人軽気球飛揚のオマージュでもあり、地球的視点を標榜するオブジェでもある。

オープンイノベーションに欠かせないのは、自社を理解してもらうこと。そのために、本施設ではエントランスホールに隣接して自社を紹介する空間(Exhibition)を設けた。Exhibitionでは、ジャンル分けされたコーナーに主幹製品のモックアップが展示、概説されている。分析計測事業以外の紹介もされており、各領域の広くて深い技術を知るための入口が用意されている。また、Exhibitionの一角に歴史展示エリアが設けら、明治〜昭和の博物資料から、創業時の出来事や島津製作所の源流の紹介が見られる。

エントランスホールの吹き抜けに設けられた大階段によって、利用者に階の移動を促す動線デザインを生み出している。この大階段の奥にはガラス張りのMaterial Science Laboratoryがあり、吹き抜けを介して視界に入る。そして、大階段を上がっていくと、階段踊り場のOverview DeckからMaterial Science Laboratoryが一望できる。この動線とガラス壁の組み合わせが、「魅せるラボ」づくりの核心的な仕掛けだ。

-

2階から吹き抜け方向を見る

地球的視点の表象

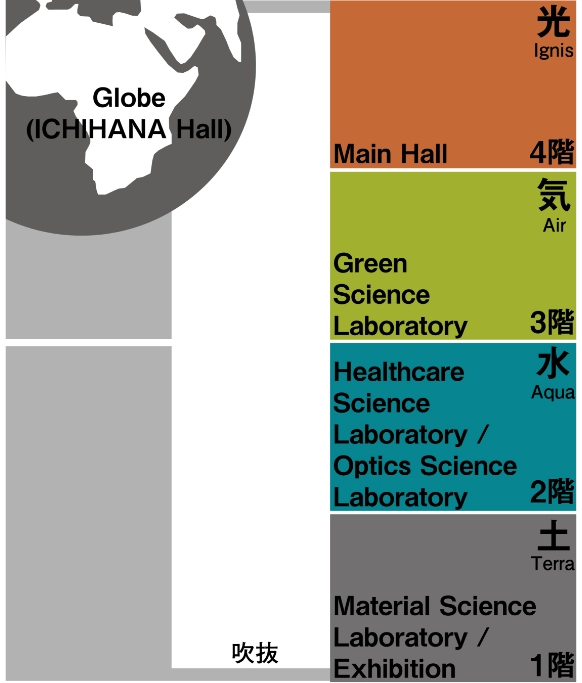

「地球的視点でグローバルパートナーと一歩先の未来をつくる」。この島津製作所のコンセプトを表すため、1階は土、2階は水、3階は気、4階は光に対応したカラーリングとした。4階では、トップライトから注ぐ太陽光に照らされるGlobeが強い印象を与える。

一方、ラボ内の床壁仕上げや実験台は、モノトーンで目立たないカラーリングとしている。今回の主役はラボ内の機器製品なので、機器のモノトーンカラーリングに干渉しないよう配慮した。ラボ内は分析計測機器を稼働させている環境であり、特に気体を計測するガスクロマトグラフィに対して建材から発生するVOC(揮発性有機化合物)が影響しないように、複層の塩ビシートではなく、ユーザーによる耐薬試験を経て単層のリノリウムを採用した。

-

内装コンセプトダイアグラム -

各階ごとに異なるカラーを採用

-

4階のGlobe(ICHIHANA Hall)。トップライトからの自然光を受ける

設備

ユーティリティの合理化

集中アクセスポイント

魅せるラボは、「エンジニアが合理的に働ける施設」のモデルケースとなるようにも計画している。分析計測機器は、液体、気体(特殊ガス)、電力などの多様な供給が不可欠であり、機器背面のユーティリティが非常に複雑になる。これをどう整理するかは、ラボの機能性や安全性に直結する課題である。本施設では全てのユーティリティを多機能実験台(SIM Bench)の背面から、柱に集中させて、アクセスルートを確保することで、大幅な合理化を図った。

多機能実験台(SIM Bench)は背面パネルの設置によりユーティリティを美しく収納する事が可能であり、実験台の一部を可動のユニットとすることにより、メンテナンス性とデザイン性の両立を実現した。本施設では、クライアントの機器検討時のデモや見学を行うこともあり、機器の更新頻度が高いため、建築設備もそれに呼応したフレキシブルな対応を可能とした。

-

背面パネル付きの多機能実験台(SIM Bench) -

背面パネルがないタイプの多機能実験台(SIM Bench)。

ユーティリティのアクセスルートが集約されている

局所排気と一般換気

ラボ実験機器が必要とする給排気と建築基準法に規定されている給排気は、通常別々の給排気システムを組むが、本施設では、実験機器から発生する排気のうち安全なものに限り、システムを一体化することで省エネを図った。

メカニカルバルコニーには、実験装置の排気種別(有機・酸アルカリ・熱粉じん)に共通縦ダクト、共通縦配管及び個別実験装置の室外機などを設置。屋上スペースに熱源機器・外調機などを設置して、自在性、保守性、機器集約化による容量削減を図った。

建築概要

- 用途

- 事務所、研究施設

- 延床面積

- 9,503.50㎡(殿町RGBⅢ B 棟)

- 階数

- 地上4階

- 構造

- 鉄骨造

設計者

-

斎藤 裕一

さいとう・ゆういち

東京設計室 執行役員/統括ディレクター

1963年東京都生まれ。1986年東京理科大学 理工学部 建築学科卒業、同年類設計室入社。

1963年東京都生まれ。1986年東京理科大学 理工学部 建築学科卒業、同年類設計室入社。

-

多田 奨

ただ・すすむ

東京設計室 意匠設計部主任

1973年広島県生まれ。1999年武蔵工業大学大学院 工学研究科 建築学専攻修了。同年類設計室入社。

1973年広島県生まれ。1999年武蔵工業大学大学院 工学研究科 建築学専攻修了。同年類設計室入社。

-

穴瀬 博一

あなせ・ひろかず

東京設計室 計画設計部主任

1989年大阪府生まれ。2014年関西大学大学院 理工学研究科 ソーシャルデザイン専攻建築学分野修了、同年類設計室入社。

1989年大阪府生まれ。2014年関西大学大学院 理工学研究科 ソーシャルデザイン専攻建築学分野修了、同年類設計室入社。

-

菊地 翔太

きくち・しょうた

東京設計室 意匠設計部 主任

1992年北海道生まれ。2018年筑波大学大学院 人間総合科学研究科 芸術専攻修了、同年類設計室入社。

1992年北海道生まれ。2018年筑波大学大学院 人間総合科学研究科 芸術専攻修了、同年類設計室入社。

-

花塚 優人

はなつか・ゆうと

東京設計室 設備設計部

1994年栃木県生まれ。2017年東海大学工学部 建築学科卒業、同年類設計室入社。

1994年栃木県生まれ。2017年東海大学工学部 建築学科卒業、同年類設計室入社。

記事のカテゴリ・タグ

- 研究施設・生産施設・物流施設

お問い合わせ

事業構想、設計業務、施設運用に関することなどお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

事業構想、設計業務、施設運用に関することなどお気軽にお問い合わせください。