木の学校を全国に普及させる

木造3階建て校舎のモデルづくり

森の循環を再生するために

国土の7割におよぶ森林には、国土保全・水源涵養・生物多様性の保全など、多面的な機能があり、私たちの暮らしを支えています。これを未来への投資として維持し、子どもたちに伝えていく。そのためには私たちが今、自然環境の保全と森林資源の循環を意識し、具体的に動いていかなければなりません。

全国にあるスギ・ヒノキの人工林が主伐期を迎えているのはよく知られています。これらを計画的に伐採し、新たに植林する林業のサイクルをつくっていくことが必要だと考えています。

平成27年の建築基準法改正で木造3階建ての学校が建築可能に

学校建築は、ながらく木造で建築することができませんでした。転機は、平成27年の建築基準法改正。国土交通省が実大火災実験などで安全性を検証し、これまで耐火建築物しか認められなかった3階建ての学校建築が、木造の準耐火建築物でつくれるようになりました。準耐火建築物は、燃えしろ設計が認められています。木の柱や梁をあらわしにした、木造3階建て学校(木3学)が建てられるようになったのです。

木造校舎を全国に普及させる

2025年現在、全国にある公立学校の多くが建て替えの時期を迎えています。それらの敷地は、防火規制が厳しい大都市圏を除いて、本事業の計画地に類似する条件の場所にあります。私たちはこの状況を、木造3階建て校舎を全国に普及させる好機であると捉えました。その想いは以下の3つです。

・木を使いたいと思う心を育て、木を使うことが当たり前の社会をつくりたい。

・その第一歩は、子どもたちの原風景にもう一度 木を取り戻すこと。

・そのために、木造校舎を全国に普及させる。

私たちは、松田町の地域性に「木の学校のモデルづくり」という課題をかけ合わせ、「地域と共に育つ新しい学びの樹」をコンセプトに掲げて本事業に取り組みました。

木造校舎のモデルづくり

松田小学校のある神奈川県松田町は、町域の4分の3を山林が占めています。2019年の第6次総合計画では、木質バイオマス資源の活用を町内産業の活性化や地域コミュニティの強化等につながる重点的な取り組みと位置付けるなど、森林を重要な地域資源として様々な取り組みを始めています。

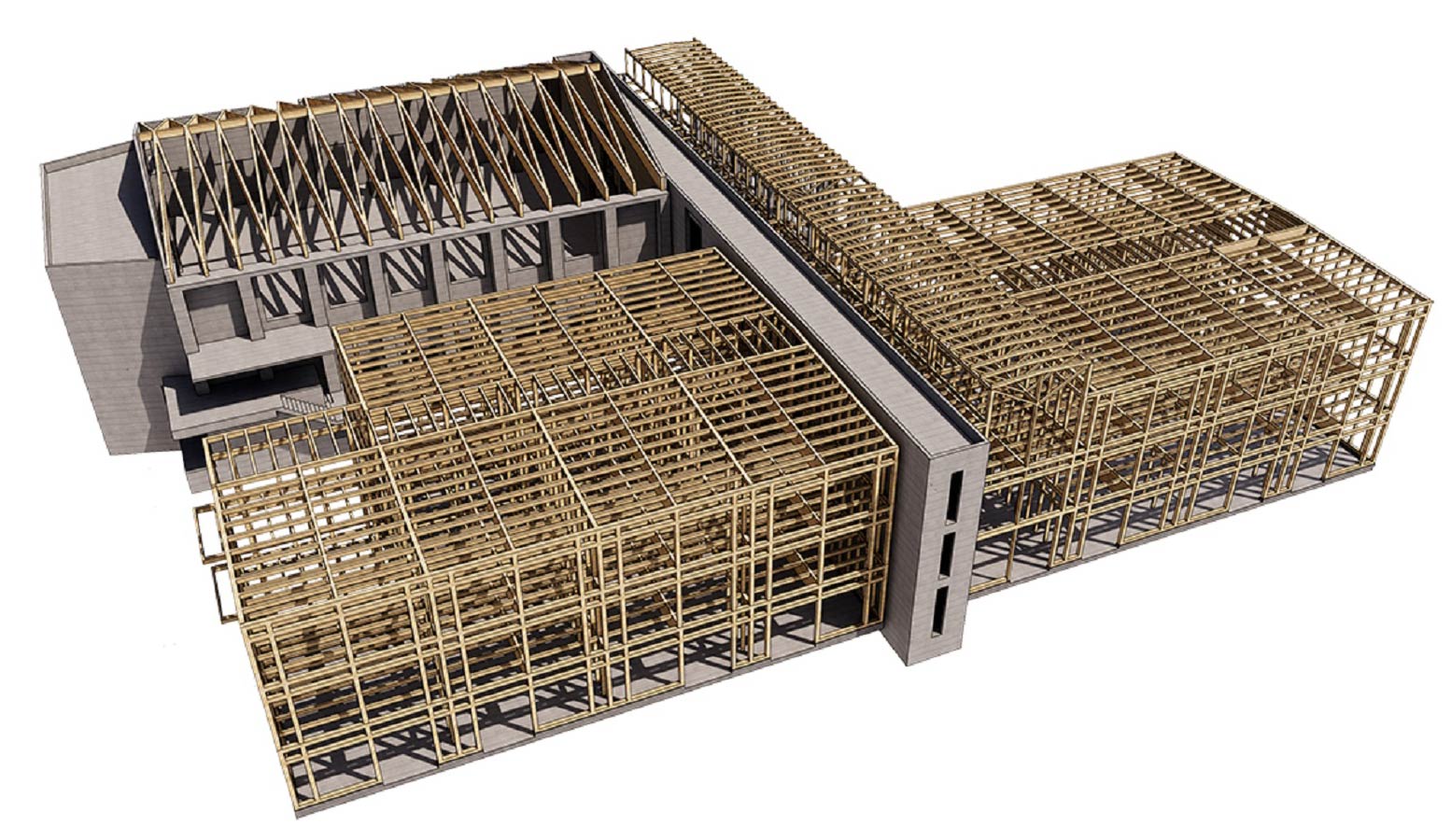

松田小学校は延べ床面積6,379㎡、町内の学校林から伐採されたヒノキやカラマツを使った木造軸組み工法の校舎となっています。

松田小学校は、平成27年の建築基準法改正に則った全国で3例目(完成時4例目)の木造3階建ての学校です。先例がほとんどないなか、私たちが「木の学校のモデルづくり」の基礎として意識したのは「全国に普及可能な設計」です。具体的には、

1)特殊な木造工法とせず、在来軸組工法を採用。

2)全国どこでも手に入る材料でつくる。

3)木材の規格(JAS)に整合する尺モジュール。

4)木造としては大きな無柱空間である普通教室を合理的に実現。

5)工事コストの合理化

1)在来軸組工法の採用

全国には、戸建て住宅の建築を行っている大工職人がいます。工法はその方々が特殊な技能を修得せずに建築できるものにすべきと考えました。在来軸組工法は、古くから採用され、最も実績のある木造工法です。戸建て住宅と学校では規模が異なりますが、柱・梁をはじめ、地震に対抗する耐力壁など、ほとんどの部分は同じ考え方でつくれます。木の学校のモデルとして第一に採用しました。

2)全国どこでも手に入る材料でつくる

学校に用いる木材は、戸建て住宅と比べれば大きく特殊なものになります。特注品を使うとコストがかかります。製造に時間がかかれば工期にも影響します。全国どこでも容易に調達できるように、製材はできる限り標準的な規格材料と既製品を使用しました。木材同士の接合に使用する金物も在来軸組工法の住宅で使われる既製品を使用しました。

3)尺モジュールの採用

日本の木材規格(JAS)の寸法は、尺貫法(1尺=30.303cm)が採用されています。鉄筋コンクリート造では意識されませんが、木造校舎として尺寸法のモジュール設計を徹底しました。尺寸法を用いることで既製品をそのまま(真物=まもの)を切らずに使えます。寸法調整の手間が無くなり、それが積もり積もって、工期やコストを縮減します。材料の廃棄を減らし、環境負荷も軽減します。

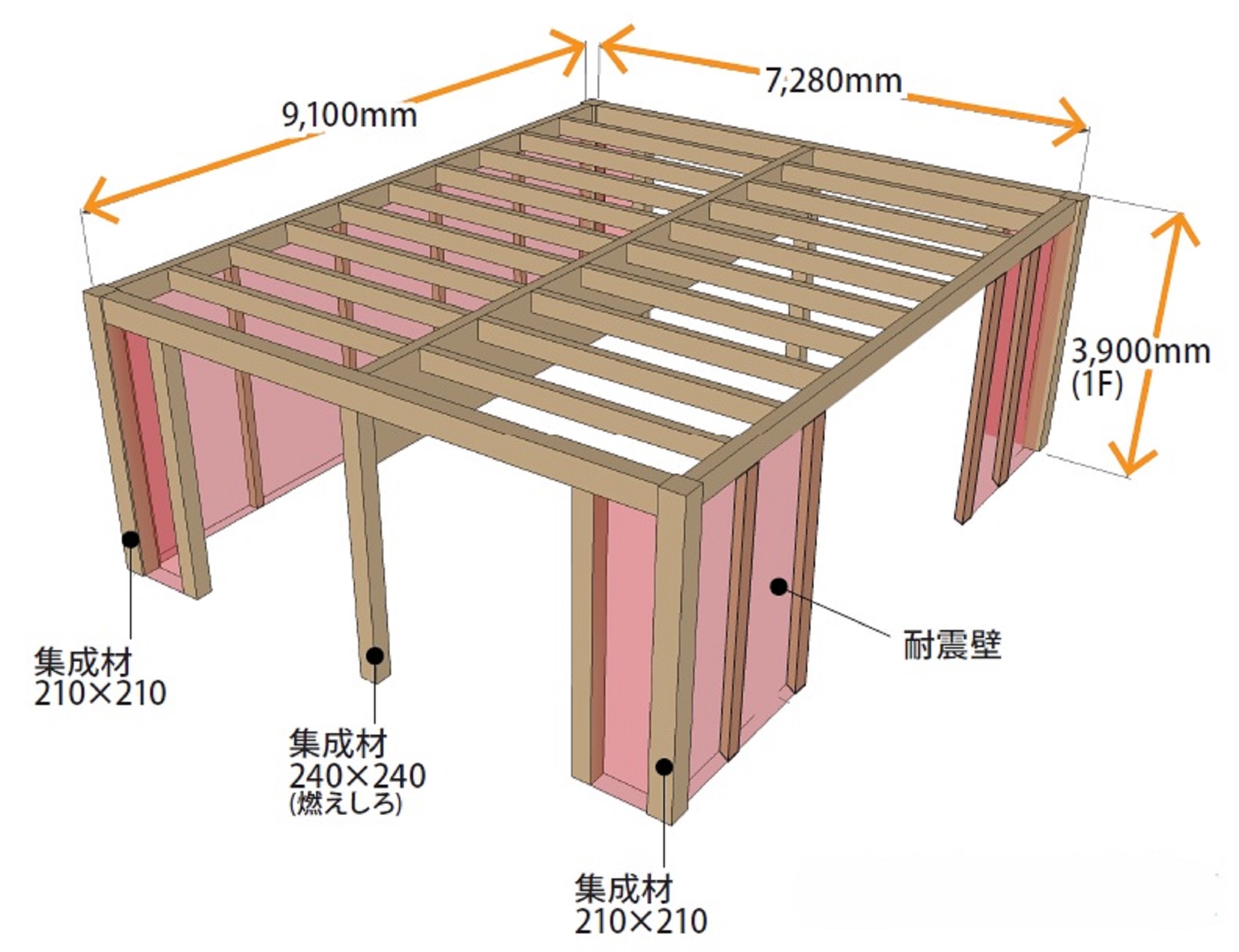

4)無柱空間の実現

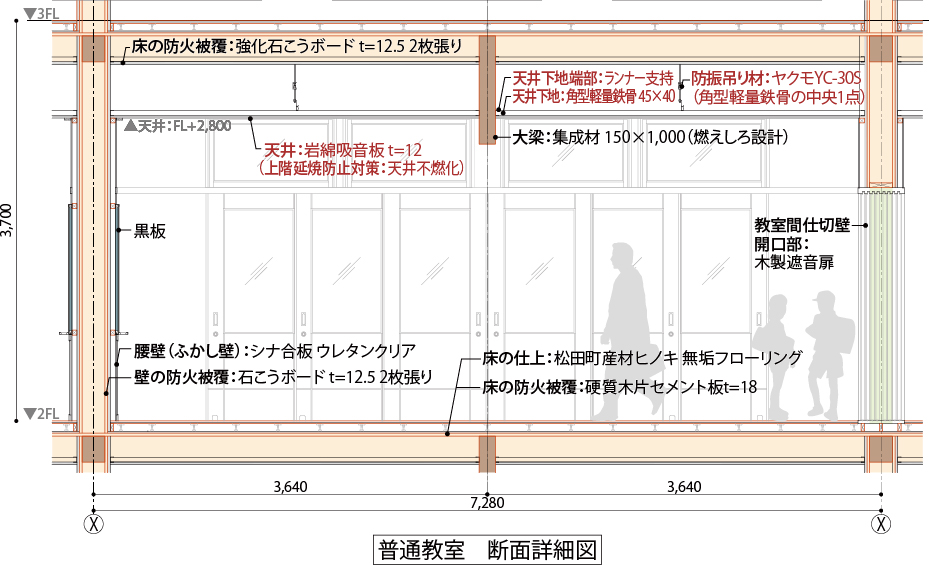

小学校の普通教室は60~70㎡ほどの面積が必要です。これは、戸建て住宅一戸分の建て坪に等しい広さです。その空間を無柱にするのは、木造にとっては容易ではありません。上階の床を支え、耐震性を高める構造フレームをどうやってつくるか。その課題に対して教室の中央に高さ1mの集成材梁を設けることで解決しました。この梁は燃えしろ設計を採用し、防耐火性を確保しながら、木肌が見えるデザインとしています。

5)工事コストの合理化

工事コストの上昇は、働き方改革や労働人口の減少を背景に現在も続いています。木の学校をつくる際に1)~4)の事項は、資材や労務を合理化します。また、木造校舎は、同一規模の鉄筋コンクリート造に比べて軽量なため基礎や杭を小さくすることができます。木造ならではの設計の工夫を積み重ねることでコスト縮減が図れます。

木造の課題を解決する計画

床の遮音性能の確保

木造の床は鉄筋コンクリート造に比べて軽いため、音(振動)が下階に響きやすいという弱点があります。子どもが高いところから飛び降りるような重量衝撃の遮音は苦手です。下階が吊り天井の場合はさらに顕著です。

対策としては天井の吊り材を最小限にします。コスト増を防ぐため、工法を検討。角型の軽量鉄骨を桁行方向にかけ渡し、中央1点のみに吊り材を設ける天井下地の工法を考案し、採用しました。検討にあたっては、3つの工法を比較。現物で実証するため、実際の工事で試施工ました。JIS に準拠した騒音測定を行い、最も良い成績だった上記の工法を採用しています。

また、工事完了直後および1年後に、同じ騒音測定を行いました。日本建築学会の学校遮音等級で2級相当であることを確かめました。これは、鉄筋コンクリート造の床遮音性能と同等の成績です。

完成後1年の測定を行った国立研究開発法人 建築研究所の平光氏によると「木造の床遮音性能としては良い成績だ」とし、その要因として「教室の中央を横断している高さ1mの梁が、床の剛性(硬さ)を確保している。吊り材を最小限にした工夫と、硬く揺れにくい床が相まって遮音に寄与している」とのこと。

この結果は、木造3階建て校舎の設計ノウハウとして、月刊『建築技術』誌に報告。2023 年5月号「木造建築物の音環境性能」に掲載されました。

快適な温熱環境の確保

1)すき間風の防止

木造建築物は「すき間風が寒い」と言われます。実際、古民家の冬場のすき間風は本当に寒いものです。木造建築物にすき間風が生じるのは“軸と板”で建物がつくられているためです。柱の軸材に外壁の板材を釘で止めただけだと、経年で板材が痩せるとすき間が生じます。エアコンでしのごうとすると、温風が上昇気流となり、圧力差で外の冷気を吸い込みます。結果として、エアコンの温度設定を上げても、延々とすき間風が生じてしまいます。鉄筋コンクリート造は柱と外壁が一体的に形成されているので、木造建築物はそれとは根本的に異なります。

その対策は、戸建て住宅の気密に用いられる「気密テープ」を使いました。室内側からすき間が生じる部分にガムテープと同じくらいの幅のテープを貼ってすき間を塞ぎます。原始的な方法ですが、在来軸組工法に馴染む対策で、気密性能が確保できました。

2)断熱材

外壁にはセルロースファイバー断熱材を使用しています。主原料は古新聞。これを細かく砕いて綿状にし、ホウ酸を添加して難燃性を付与した断熱材です。これを外壁と内壁の間に張った仕切りフィルムの間に吹込んでいます。ちょうど外壁の内側が厚さ100㎜の布団で包まれているような状態です。

セルロースファイバー断熱材を採用したのは、建物の解体時に容易に分離できるためです。鉄筋コンクリート造の建物で採用されるウレタン発泡材吹付工法は、断熱材が外壁に密着してしまい、容易に分離できません。これを木造でやってしまうと、建物の解体時に木材を混合廃棄物として処理しなければいけません。今回の工法により、建物の部材は、不朽などがない健全な状態であれば、再利用できます。また、使用中に傷みがあれば、部分的に交換することも容易です。

3)温熱環境の測定

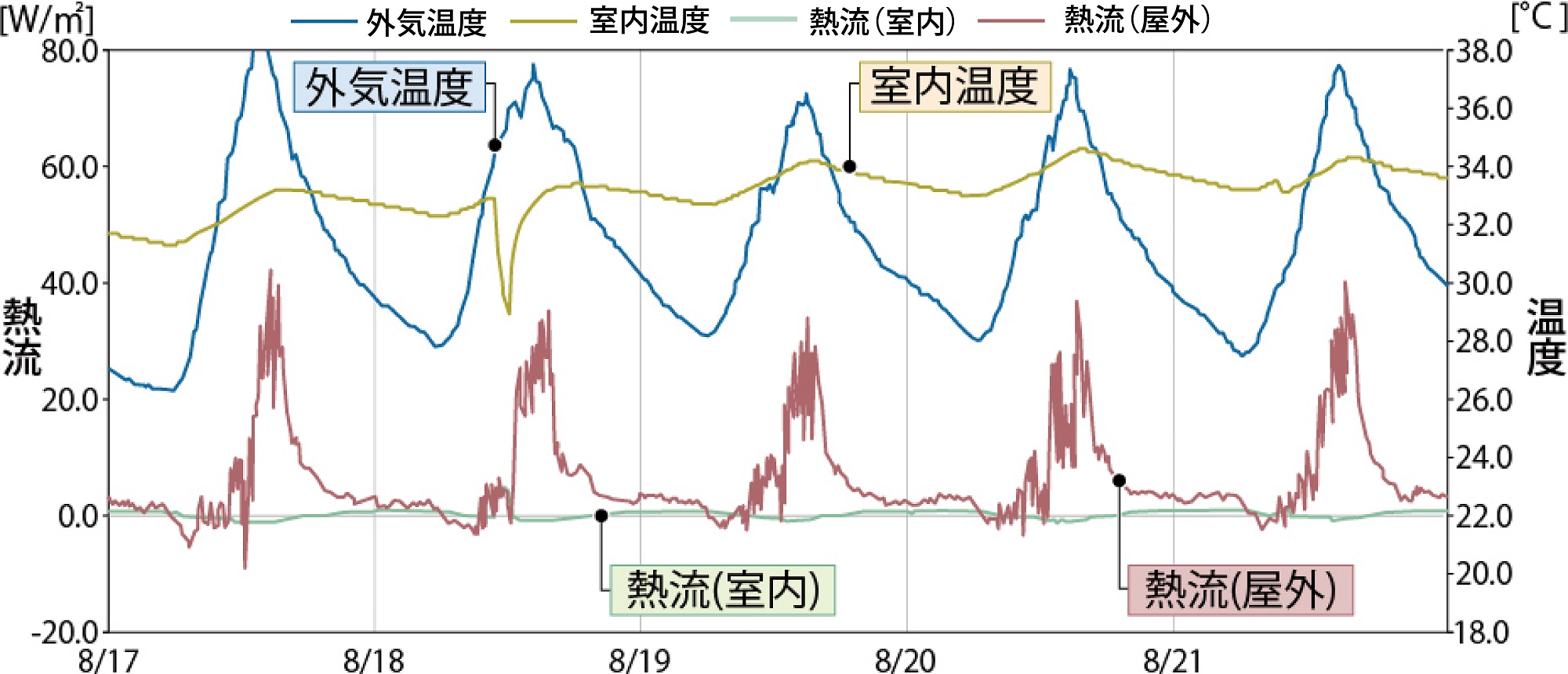

2023 年の夏(7月~9月)に、鉄筋コンクリート造の一般的な学校(東京都江戸川区)と松田小学校の2箇所で、温熱環境の実測を約1ヶ月間行いました。

その結果、木造の外壁は1日を通じて日射熱の室内への流入がほとんど無いことが観測されました。一方、鉄筋コンクリート造の外壁は日中の日射熱の流入が最大20W/㎡ほどあることが観測されました。

単純比較はできませんが、木造の外壁の断熱性能は鉄筋コンクリート造に比べて高いと考えられます。これは、在来軸組工法による外壁の中空部分(空気層)が、大規模木造の場合に大きくなることと、そこに厚い断熱材を充填している効果が表れていると考えられます。

新しい学びの空間

多様な学びに対応する教室

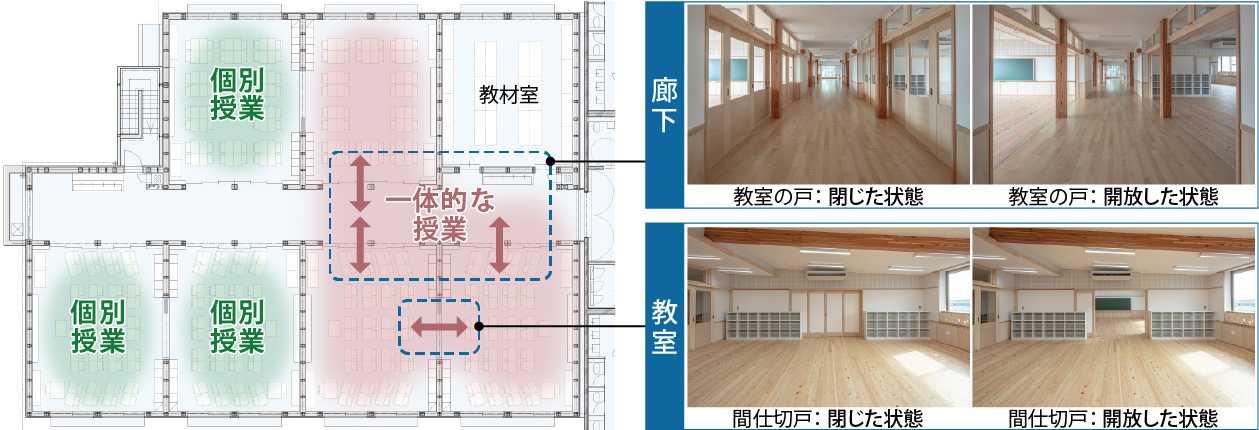

西棟の普通教室は、廊下に面した壁面がほぼ全面開放できる引き戸になっています。対面する教室が廊下を介して一体空間にできます。

教室と教室の間仕切壁は、通常は開口を設けませんが、遮音性に配慮した戸を設けました。隣接する教室と行き来することができます。教室間を自由に行き来することで、クラスを超えた交流、例えば進度別の教え合い学修の場が設定できます。1フロアに2学年を配置する計画なので、学年を超えた新たな学び場づくりにも対応できます。

児童の主体性を育む木使い

学校のなかでも、共用部の廊下や階段は、移動という目的に特化した単調な空間になりがちです。松田小学校では共用部を児童たちの主体性を育む「開かれた場」と捉え、木に囲まれた空間として設えました。

1)多世代が交わる学びの階段

各階に通じる階段は、変化に富んだ大階段としました。くの字に折れ曲がった角度と広い幅員を利用すれば、階段の客席とした発表の場として利用することができます。単に上下階をつなぐ動線ではなく、全学年の出会いの場であり学びの場です。

2)学校の中心に設けたメディアセンター

木造メディア棟の最上階には、メディアセンターがあります。自由に行き交う共用部に、図書館機能やお話コーナーを設けました。

この空間は、授業での活用のみならず、放課後の自主活動の場としても使われています。木に包まれ、安心感のある空間にすることで、探求心や感性を育む環境をめざしました。また、町立図書館と連携して、蔵書を補完する運用が行われ、地域開放も想定されています。児童だけでなく、地域にも開かれた学校の中心です。

-

地域にも開かれたメディアセンター -

当たり前に木をつかう社会を目指して

木育の取組み

1)木と新校舎を愛する気持ちを育むワークショップ

昇降口のアートウォールは400人の児童全員が力を合わせてつくりました。

材料は松田山のヒノキを使った木ブロック。どのように並べればきれいな模様が出来るかを、子どもたちが試行錯誤しながら合板の上に並べ、ボンドで貼り付けて仕上げました。

作業を通じて、子どもたちが木に触れ、匂いをかいで、無塗装の木の感覚を知ってもらう。同時に、自分たちの手で校舎の一部をつくり上げ、愛着をもって学校生活をおくってもらいたいという狙いもあります。ワークショップは3日間行いました。毎日通う昇降口には、児童の想いがこもった40枚の作品が並び、大迫力の吹抜空間になりました。参加してくれた在校生が大人になって、自分の子どもを入学させるとき「あれは私が小学生のときに作ったんだよ」と言ってもらいたい。

-

アートウォールの製作風景 -

2)梁の寄せ書き

学校の一部に使う木部材がどんな大きさか、どんな手触りか、知ってもらうために木造東棟の棟持ち梁に全校児童が寄せ書きを行いました。天井の中に隠れてしまう部材ですが、未来の自分たちに向けたタイムカプセルです。児童の素直な想いや大工さんへの感謝の言葉が学校に刻まれました。

3)工事見学会

工事中の現場に在校生全員を招いて、見学会を行いました。子どもたちが木に触れ、木の匂いを嗅いで、工事関係者と触れ合いました。施工者はクイズコーナーやイベントコーナーを設けて、木の良いところを子どもに伝えてくれました。

工事中の現場に入ることは、子どもにとって貴重な体験です。大人になって木造の建築物をつくる仕事を目指してほしいという想いも込めています。

木を大切に使う

松田町には、未来の校舎建て替えのために植林された「学校林」があります。70年前の卒業生が未来のために植林したスギとヒノキです。

学校林は手入れが行き届いていないようでしたが、選別すれば仕上材に活用できることがわかりました。伐採した丸太を地場の製材所に持ち込んで加工。心材は普通教室のフローリングに、辺材は昇降口のアートウォールの材料に、最後に残った端材は中庭の木チップに加工。卒業生が残してくれたスギとヒノキを全て使い切る工夫をして、それを子どもたちに伝えました。

-

普通教室のフローリング -

中庭の木チップ床

木材使用量

松田小学校では、約1,000㎥の木材を使用しています。実績のあるプレカット業者に大量の在庫があり、それを使うことが出来たのが幸いして、短期間に調達が出来ました。

この数量は、容易に確保できる量ではありません。ゼロから、すなわち国産の原木の伐採から行おうとすると、数年単位の調達計画を立案する必要があります。大規模木造において、もっとも注意が必要な点です。

都市部の木造学校

全国の主要都市、大都市圏には都市計画上の防火規制、すなわち防火地域 もしくは 準防火地域が指定されています。特に防火地域は、建築物の防火性能に関する規制が厳しく、小規模な建築物を除いて耐火建築物にする必要があります。学校も耐火建築物にすることが求められます。しかし、その場合でも木造で学校をつくることは可能です。

木材の利用促進を背景にした法令の合理化が行われ、耐火建築物の主要構造部に木材の使用が認められました。さらに耐火建築物と同等の準耐火建築物が定められました。木造の構造部材を耐火被覆することや、消火・避難安全の措置を行えば、都市部でも木造学校がつくれます。

公立学校の建替え需要が大きいのが都市部です。都市部の学校を木造化することは、木材の利用促進を大きく前進させるものです。「当たり前に木を使う社会」を実現する可能性です。

建築概要

- 用途

- 小学校

- 延床面積

- 6,403.98㎡

- 構造

- 木造、一部RC造

- 階数

- 地上3階

設計者

-

林昭光

はやし・あきみつ

1973年北海道生まれ。’99年北海道大学大学院 工学研究科 都市環境工学専攻修了。’99年類設計室入社。

1973年北海道生まれ。’99年北海道大学大学院 工学研究科 都市環境工学専攻修了。’99年類設計室入社。

-

多田 奨

ただ・すすむ

東京設計室 意匠設計部主任

1973年広島県生まれ。1999年武蔵工業大学大学院 工学研究科 建築学専攻修了。同年類設計室入社。

1973年広島県生まれ。1999年武蔵工業大学大学院 工学研究科 建築学専攻修了。同年類設計室入社。

記事のカテゴリ・タグ

- 学校・教育施設

- 木の利活用とサプライチェーン

お問い合わせ

事業構想、設計業務、施設運用に関することなどお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

事業構想、設計業務、施設運用に関することなどお気軽にお問い合わせください。