新事業・新価値の共創を加速させる

ビジネスパートナーと新たに繋がる、価値創出拠点

「Eat well, Live well」をコーポレートスローガンに掲げる味の素グループは、アミノサイエンス®を基点に、食品から医薬品等のサイエンスまで、幅広い事業を展開する世界一のアミノ酸メーカーです。創業から今日に至るまで、「アミノサイエンス®で、人・社会・地球のWell-beingに貢献する」を志(パーパス)に、国内外の企業や研究機関とのオープンイノベーションを積極的に推進、多くの社会課題や事業に取り組んでいます。

クライアント・イノベーション・センターは、味の素グループが持っている技術を紹介しながら、ビジネスパートナーと新価値・新事業の共創に向けて議論を深め、社会課題の解決につながる研究テーマを創出するための拠点として、新たに誕生しました。

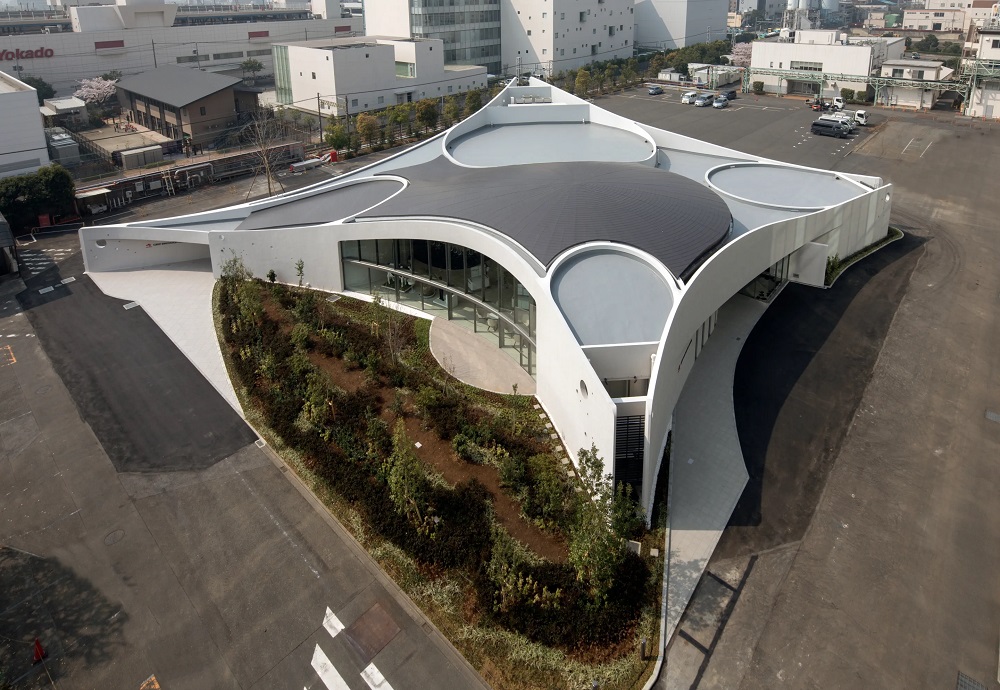

計画地は神奈川県川崎市鈴木町。味の素株式会社の創業地であり工場と共に研究施設を有する、川崎事業所内の一角にあります。この地は、鉄鋼・石油化学等の工場やエネルギー・物流施設等が数多く集まる川崎臨海部のなかの一地区であり、世界の玄関口である羽田空港からもほど近い立地で、わたしたちの生活を支える、さまざまな産業が集まっています。

-

計画地航空写真。交通網が充実し、羽田空港にも近接した立地

瞬間のインスピレーションをカタチにするアテンド空間

クライアント・イノベーション・センターでは、新価値・新事業の共創を目指す味の素グループの、「分野を問わず互いの技術やアイデアを融合させることで、まったく新しい“何か”を創り出すための出会いと創造を大切にしたい」という想いに応える場はどうあるべきかを主軸に、計画をスタートさせました。

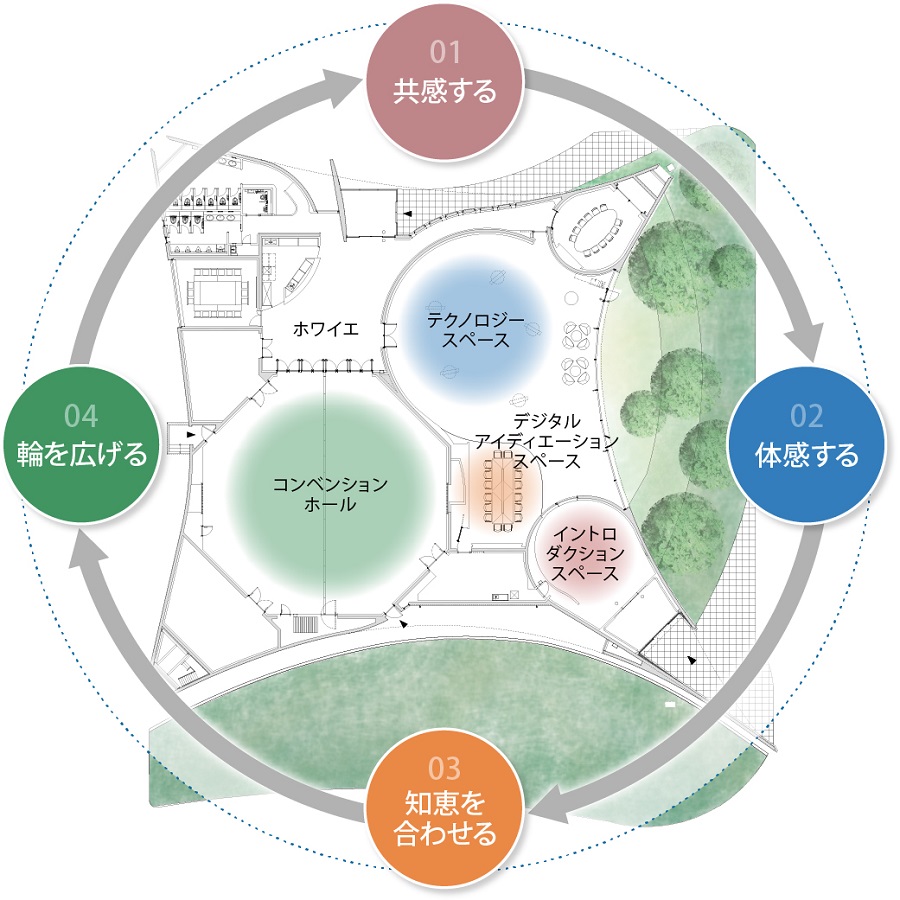

瞬間のインスピレーションは、さまざまな人・技術・知恵が出合い、繋がり、刺激され、響き合うなかで生まれていきます。ここでは、個々の心をオープンにし、柔軟に自由な思考を広げ、対話をきっかけに追求が始まっていくための仕掛けとして、ビジネスパートナーへのアテンドフローとリンクしたプラン構成を提案しました。

-

配置平面 アテンドフローと、それにリンクしたエリアゾーニング

-

イントロダクションスペース -

テクノロジースペース -

-

デジタルアイディエーションスペース -

コンベンションホール -

人びとを迎え入れ、優しく包み込み、柔らかく開放を促します。

そんな空間を目指し、共通デザインには外部・内部ともに有機的な曲線を取り入れています。

1.共感する~イントロダクションスペース~

最初に来訪者に、映像とアナウンスによって企業の歴史と共創活動にかける想いを伝える場です。高揚感のある高天井・大空間のテクノロジースペースに入るに前に、適度に天井高と照度を抑えたこの空間で来訪者をお迎えし、輪になって心を整え、期待感を高めます。日本古来のもてなしの場である茶室の空間構成を手掛かりに、現代的な解釈を加えています。

2.体感する~テクノロジースペース~

技術テーマ毎に「映像展示パネル」と「ワゴン型のテーブル」に展示して、紹介するスペース。パネルとワゴンは可動式でランダムに配置されているのが特徴で、案内者は来訪者と会話しながら展示を行き来し、来訪者に合わせてアテンド内容を自由自在に変化させて案内する事で、偶発的発見を促します。

3.知恵を合わせる~デジタルアイディエーションスペース~

展示スペースで瞬間的に湧いたアイデアを深め、固定する場を隣接させました。デジタルとアナログが融合した最新のICT技術を駆使して、新たな研究テーマを創出する場になります。

4.輪を広げる~コンベンションホール~

正8角形の平面形で分割も可能、多様なレイアウトができる最大400人収納可能なコンベンションホールです。シンポジウムやポスターセッションの開催も可能で、イノベーションのきっかけとなるネットワーク拡大の場にもなります。

多様なスペースと共創活動に適応する環境を生み出す

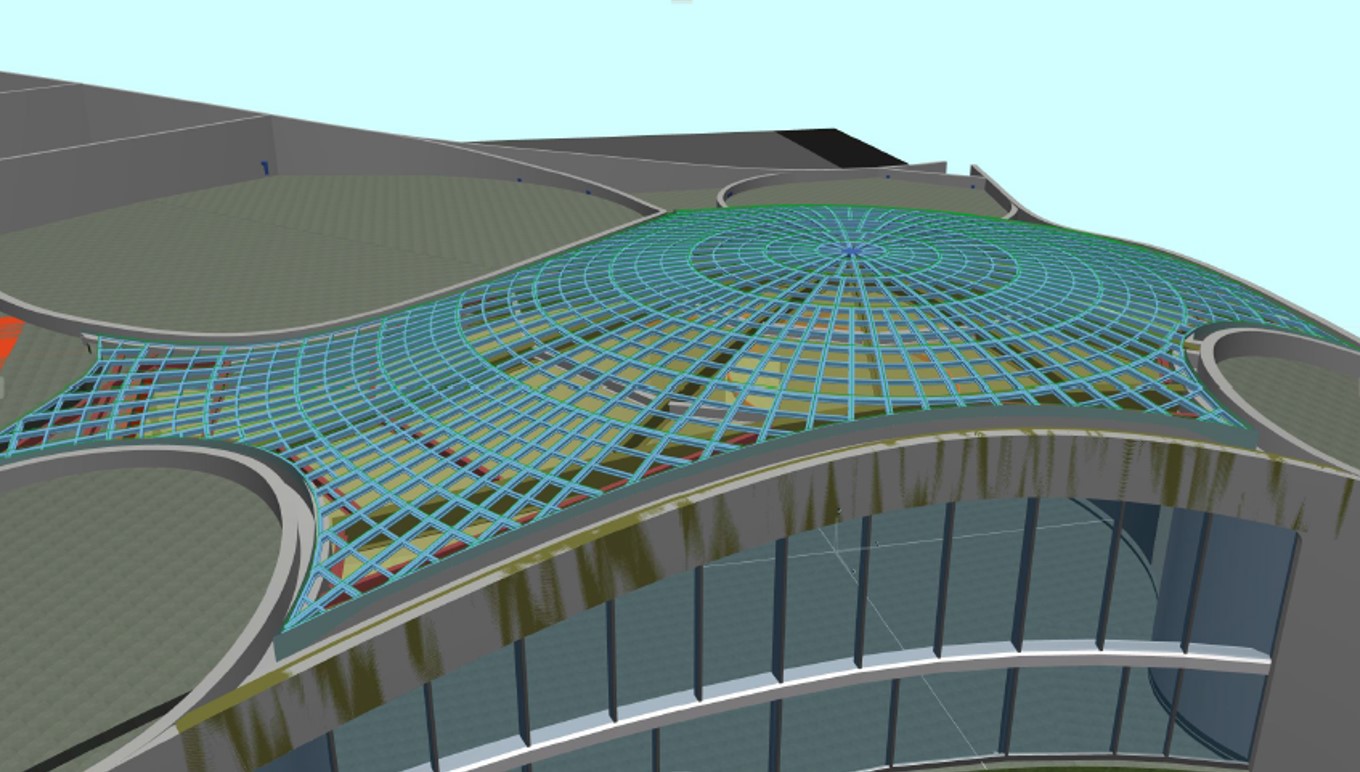

イノベーションに繋がる偶発的な出会いを生みだすために、一定の連続した均質的な空間ではなく、有機的な形状と3次元曲面屋根を取り入れることで不均一性を持たせた、場所ごとに印象が変化する心地よいゆらぎのある空間としました。また、展示空間と議論する空間は、あえて切り離さずに一体としました。

そのなかで課題となったのは、さまざまな“人の活動”が交ざり合う空間の環境制御でした。内部空間は「森(前庭)」と繋がり、太陽の光、風のゆらぎ、緑、自然のエネルギーを感じられる空間となるよう、光環境・温熱環境を計画していきました。

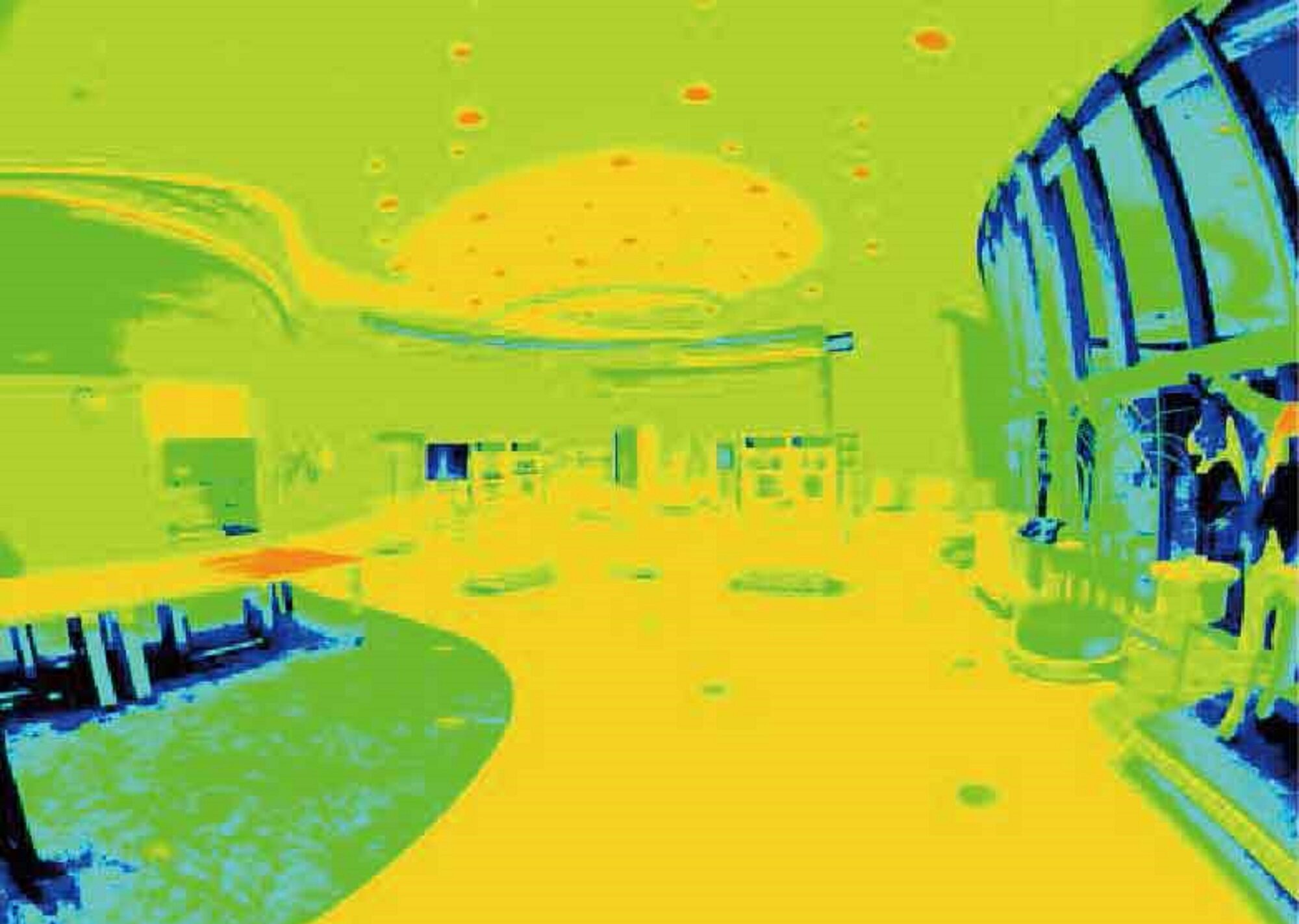

光環境シュミレーションでは、3次元曲面屋根に映し上げる間接照明、変化する天空光と日射光を組み込んだ光環境を評価するため、机面照度による評価ではなく、空間全体の明るさのシュミレーションを行い、展示環境の評価を行いました。

-

光環境シミュレーションモデル -

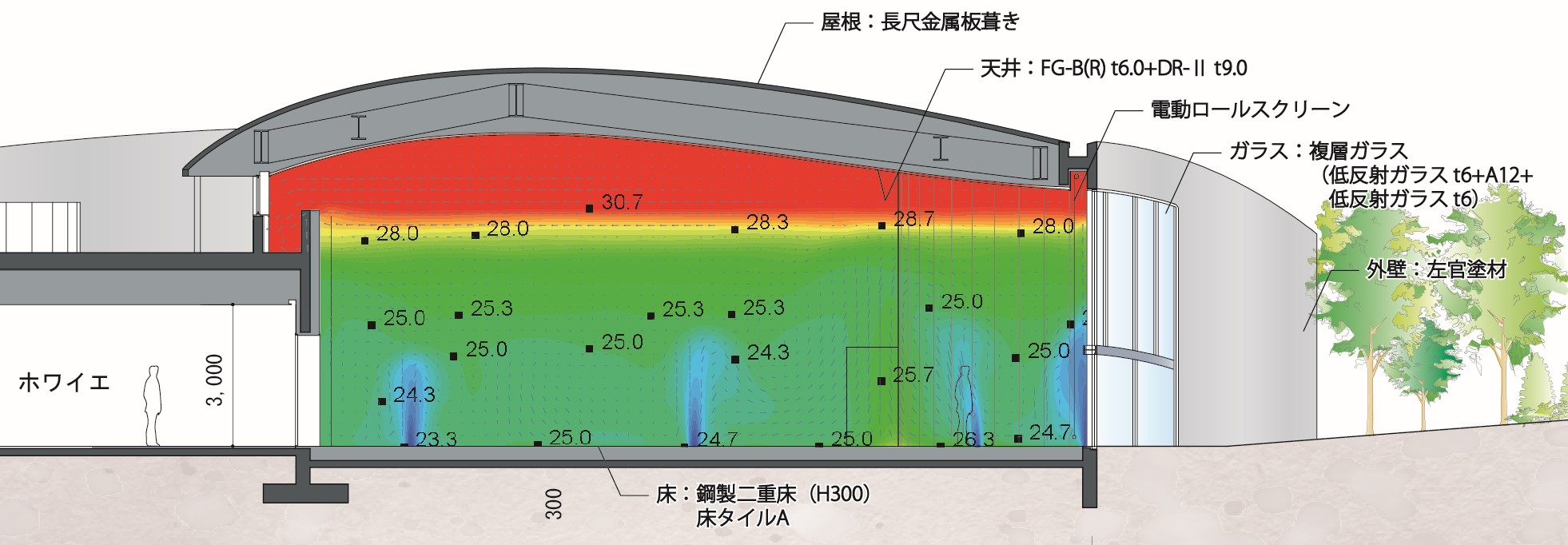

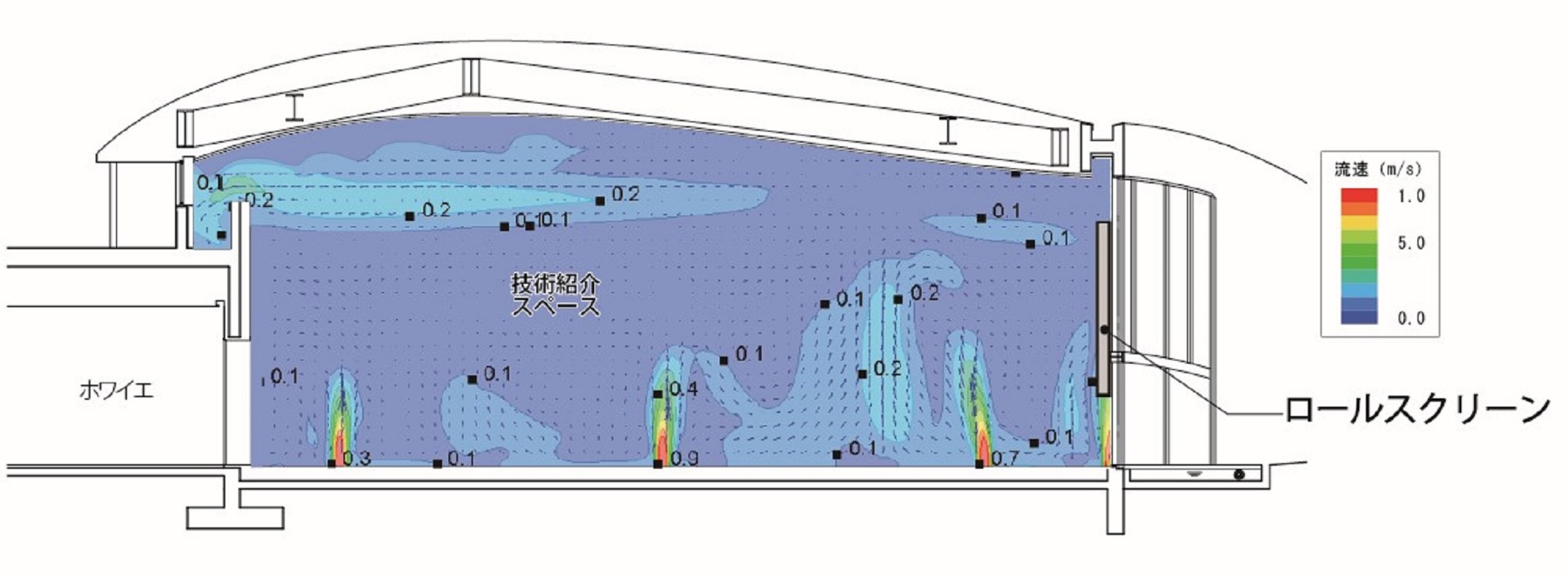

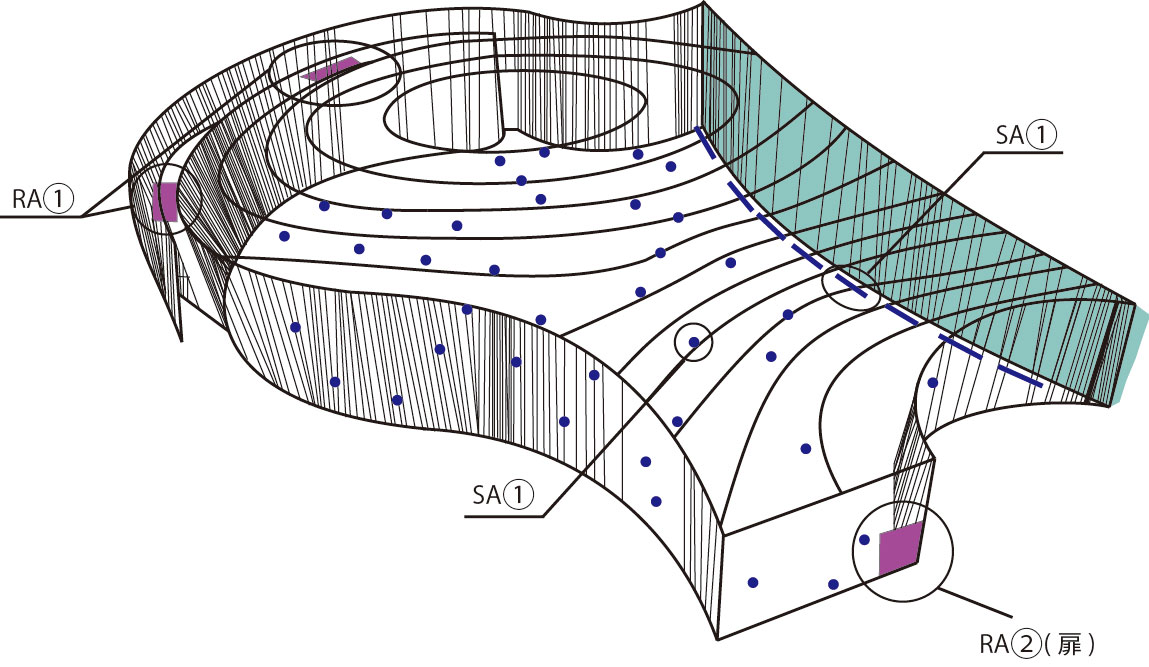

温熱環境シミュレーションでは、夏季、冬季の異なる気象条件、日射の遮蔽の有無、それぞれについてシミュレーションを行い、天井高6.5mの高天井及び複雑な曲面形状の天井において、展示空間に適度なゆらぎを持ちつつ、安定した温熱環境を維持できるように検証を行いました。

-

温熱環境シミュレーション断面

また、東面の大開口部に対してコールドドラフトが発生しないよう、3D解析モデルに吹き出し口・制気口位置を入力して気流シミュレーションを行い、各位置を決定していきました。

-

気流シミュレーション -

-

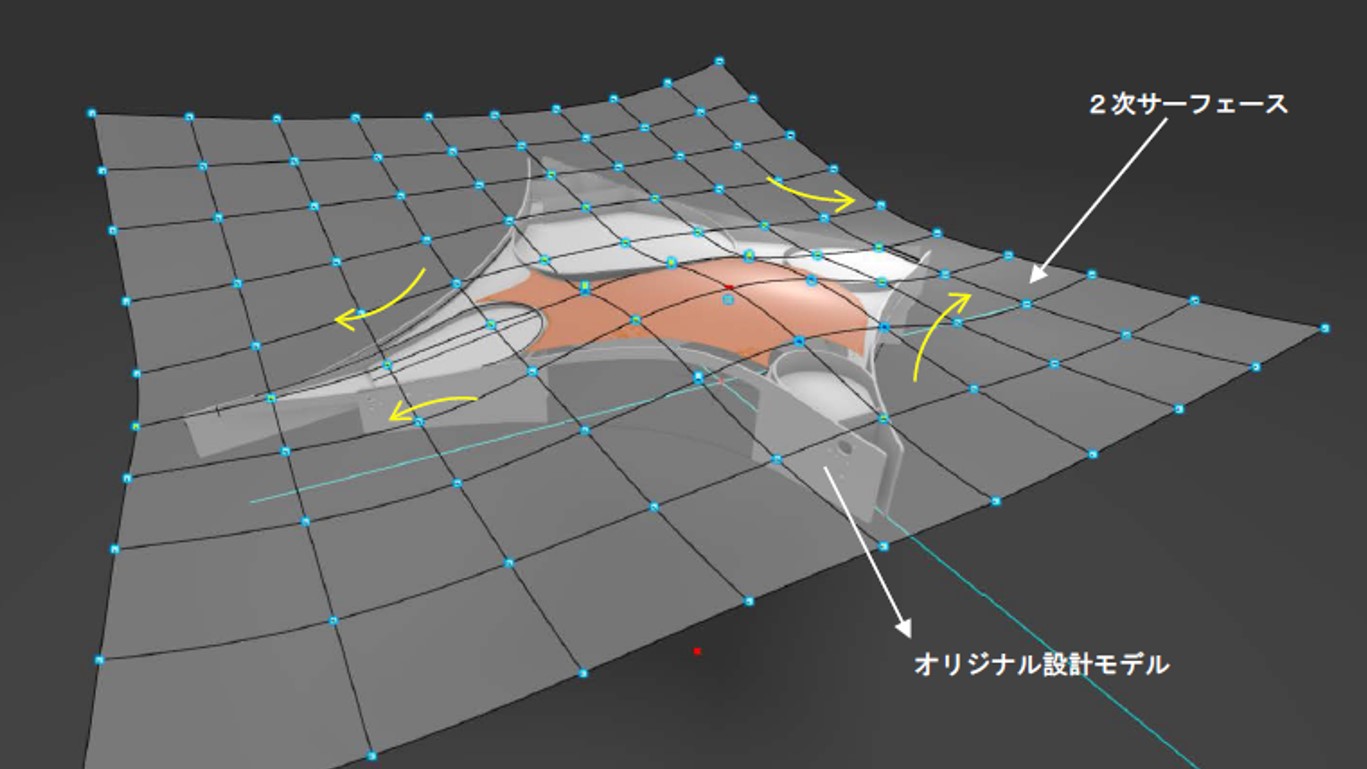

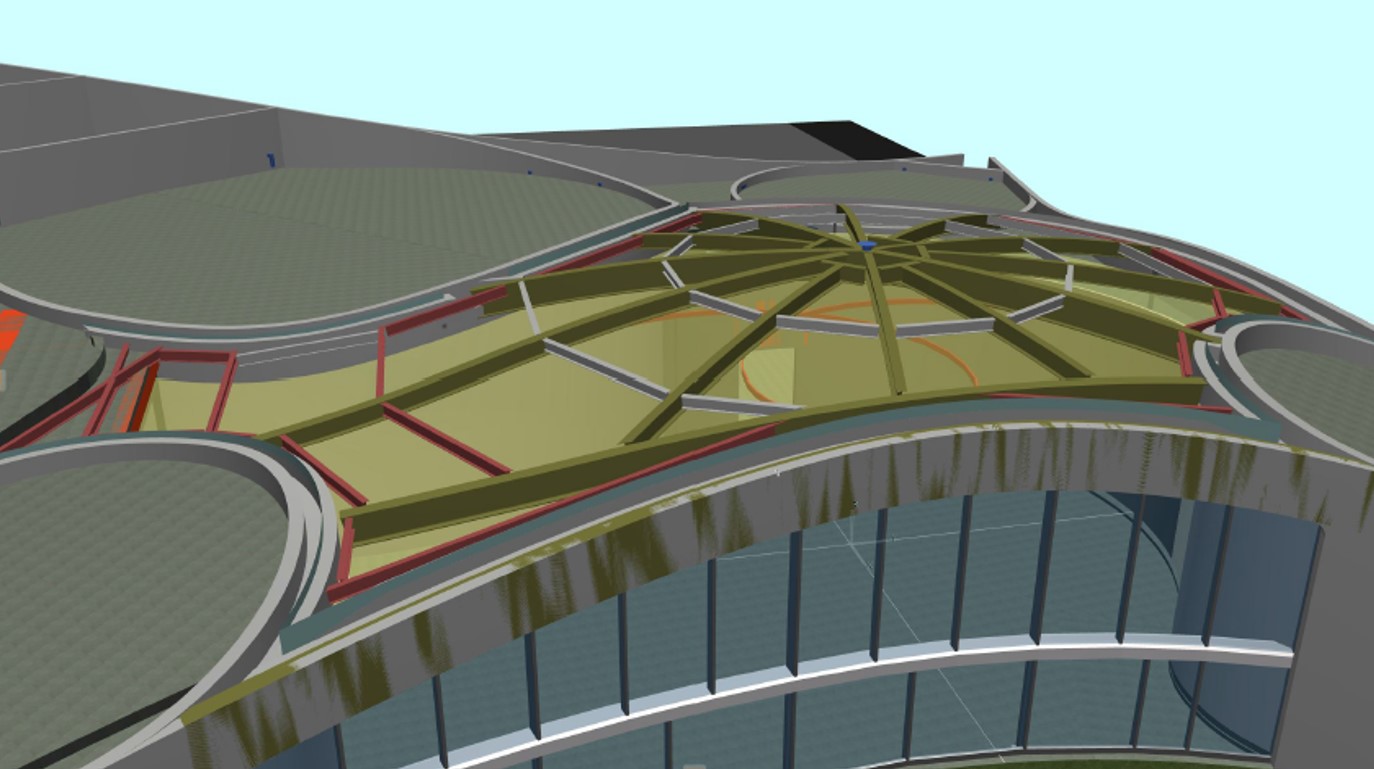

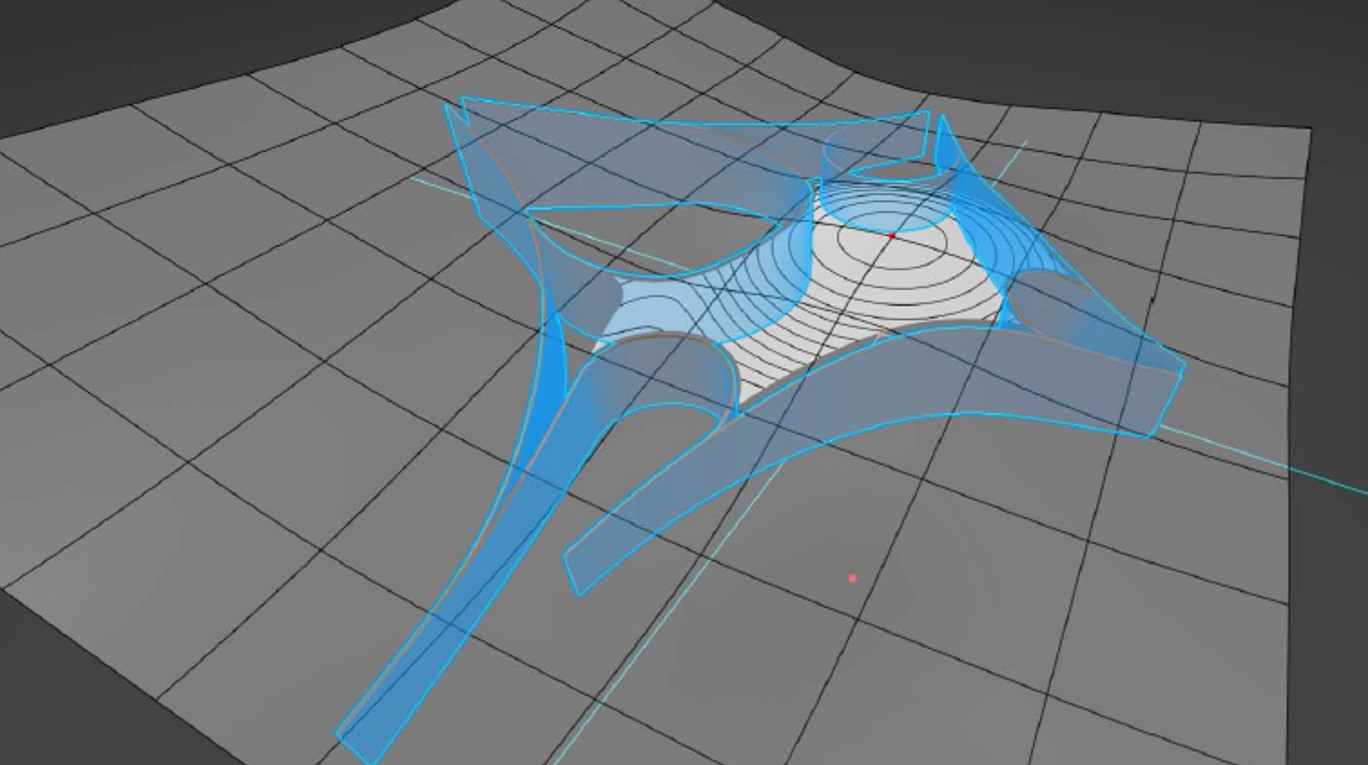

先端技術の活用で、複雑な3次元形状に挑む

心地よいゆらぎのある空間を生みだしている有機的な形態とカーブを描く壁、内部を優しく包む3次元曲面屋根と天井。これらの曲面は、3Dモデルをあたかも曲尺のように駆使する、現代の匠たちの技によって実現されました。

手描きに近い設計者の「3Dモデル」から、製作加工の精度が確保できる「BIM」へ変換し、これを基準にして、2Ⅾの躯体図・型枠割付図を、曲率と座標を符号させた鉄骨製作図・屋根ボード割付加工図・天井下地製作図を作成していきました。加工された材料を現場で寸分たがわず符号させて建設する技術によって、本建築は7ヶ月という極めて短い工事期間で実現されました。

-

外部範囲を調整、外壁頂部ラインに近づける -

屋根鉄骨モデル

-

外壁天端ラインの決定 -

3Dモデルによるデジタル調整と施工検討

-

躯体工事 -

上空からの建物全景

建築概要

- 用途

- 工場

- 延床面積

- 1,211.72 ㎡

- 階数

- 地上2階

- 構造

- RC造 一部 S造

設計者

-

田村 正道

たむら・まさみち

東京設計室 監理部課長

1962年京都府生まれ。1984年東京藝術大学美術学部建築科卒業 同年類設計室入社

1962年京都府生まれ。1984年東京藝術大学美術学部建築科卒業 同年類設計室入社

-

西村 秀彦

にしむら・ひでひこ

設備設計部 課長

記事のカテゴリ・タグ

- 研究施設・生産施設・物流施設

- 省エネルギーとウェルビーイング

- 人材が活性する働く場

お問い合わせ

事業構想、設計業務、施設運用に関することなどお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

事業構想、設計業務、施設運用に関することなどお気軽にお問い合わせください。